オンラインで学ぶ、幼児のプログラミング体験〜ようやく、Hour of Codeつかってみた〜

以前に、「子供へのプログラミング教育に使えるよ」と教育畑の友人から紹介してもらっていた、Hour of Codeというサイト。地域のイベントかなんかで使いたいと思いつつも、中々実践する機会がありませんでした。

そうこうしているうちに、我が子が大きくなりw マインクラフトをするようになったので、「それならまず我が子にやってみるかw」とやってみました。

Hour of Codeってなんぞや?

シンプルにいうと、プログラミンをやさーしく体験できる。ネット上で学習できるサービスです。下記のような種類をゲーム感覚で動かしつつ体験できるようになっています。無料です。私も使おう使おうと思ってて、ろくに使う機会がなかったです。

Hour of Codeは、「コード(プログラム)」の謎を解き明かし、誰もがその基本を学ぶことが可能なことを明らかにして、コンピューターサイエンス分野への参加者を拡大するため、1時間のコンピューターサイエンス入門として始まりました。1時間のコーディング(プログラミング)が、いまや様々なコミュニティの取り組みへと拡大し、コンピューターサイエンスの発展のための世界的な取り組みとなっています。[チュートリアルとアクティビティ](/jp/learn)をご覧ください。この草の根キャンペーンは、世界中の[400以上のパートナー](/jp/partners) と200,000人以上の教育者によってサポートされています。

結構、ゲーム感覚できました。

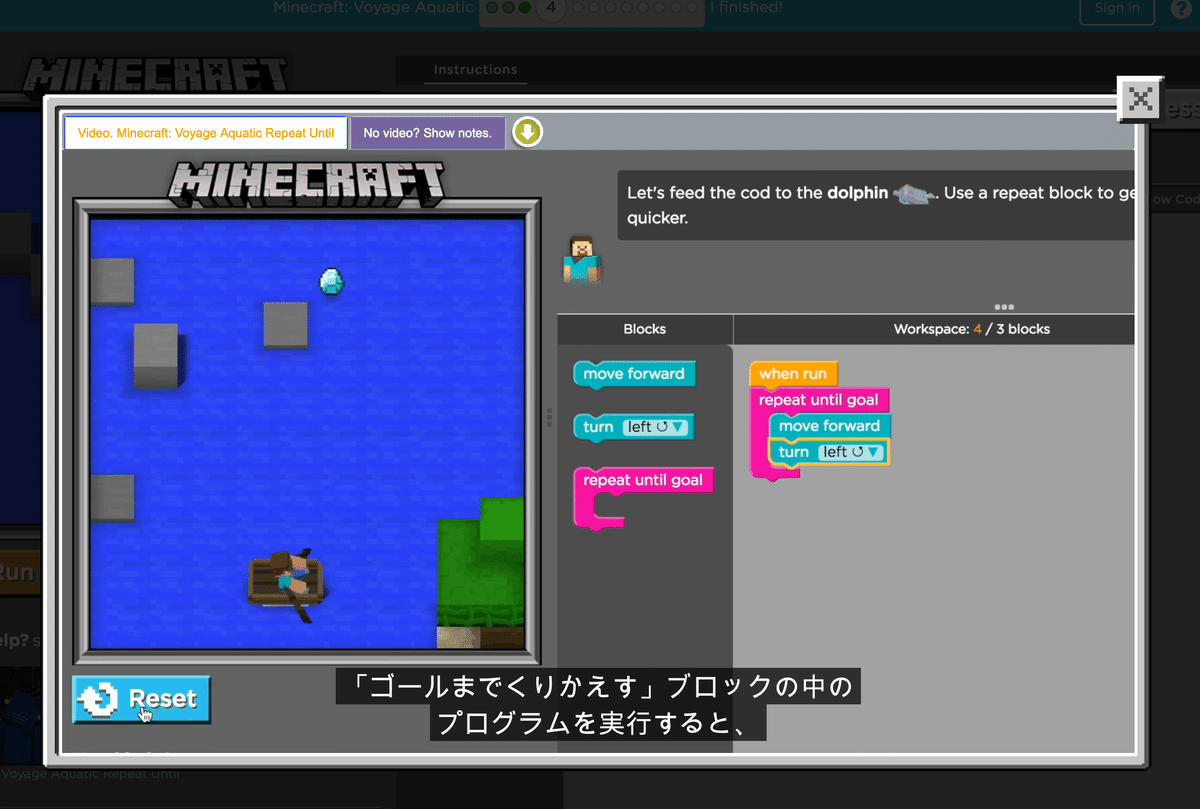

画面左にいるキャラクターを、画面中央のブロックになったコードを選択して、右のworkspace画面にブロックを組み合わせる作業をして、キャラクターを動かしていくというシンプルなもの。(子供の頃にやったR◯Gツクールに似てるな。。。)

5歳の子供でも、さすが最近ハマっているマインクラフトだけあって、カチカチと組み合わせて動きを組み立てていました。もちろん手伝いましたけど。

クリアしていくと、動画で説明があり、次に学ぶポイントなどを教えてくれます。次のステージになると、ブロックが追加や変更されたりしてます。

例えば、

「前に進む」と「右(or左)に回る」というブロックしかなかったものが、

「壁まで前に進む」「3歩前に進む」「通路に来たら右(or左)に曲がる

ブロックの追加など増えていきます。

クリアしていくごとにショート解説動画をみてやるから、とてもわかりやすいですね。1時間程度もあればクリアってな感じで、体験を終えられます。イベントにしてもよいですね。

マインクラフト以外でも、種類は豊富

スターウォーズとかアナゆきもあり、結構子供の反応も期待できますよね。

試しにイベントしてみたい

さすがに、このサービスを知ってから何年も経つので、実際に地域で導入されているところがあるのか?peatixなどで調べてみました。

ありますね!!小学生を対象として実践している団体があるようですね。

とはいえ、多くないようですねぇ。

とはいえ、私のまちでプログラミングとかいうと、「おお!!」と思われそうな気もするので。公民館企画で何かしらやってみたいなぁと思っています。

Hour of Codeみたいなものだと、一緒に半日わちゃわちゃ言いながらできると楽しいかも。

Hour of Codeの目的は、1時間でコンピュータ科学のエキスパートになることではありません。コンピュータサイエンスは楽しく創造的なものであること、すべての年齢層、すべての学生にとって、バックグラウンドに関係なく利用可能であることを学ぶためには、1時間だけで十分です。ー中略ー 学生の他に、もう一人の「学習者」は、コンピュータ科学者としての大学の学位を持っていなくても、1時間後にはコンピュータサイエンスを教えることができるという自信を得る教育者です。何万人もの教師が、さらにコンピュータサイエンスを追求することを決め、PDを受講するか、フォローオンのオンラインコースを提供するか、あるいはその両方を選択しています。これは学校の管理者にも当てはまります。コンピュータサイエンスは学生が求めているものであり、教師にもできることだと認識しているのです。 何よりも、参加者全員が1時間で学べることは、「こんなことができるんだ」ということです。

とあるように、「できるんだ」という体験がわかりやすいということですよね。パソコンアレルギーとか、オンラインアレルギーとかいますから。体験価値はあると思います。

Scratchは小学校で導入されるようですね。こちらも次回やってみます。

まだこのサイトみつけたばかりなのでこれから読みます。w

【この記事について】

Locally Driven Labs(LDL)のプロジェクトの1つ“地方のオンラインの普及と価値の創造“にて、オンラインツールの情報共有を記事にしています。

【ラボメンバー募集中】

LDL(Locally Driven Labs)とは『地元がヤバいと思ったら読む凡人のための地域再生入門』『福岡市が地方最強の都市になった理由』『地方創生大全』『稼ぐまちが地方を変える』などの著者で、約20年にわたって全国各地で経営とまちづくりに取組んでいる木下斉さんが所長として立ち上げたラボです。