黒部ダム③一週間後・・・再び富山へ【ひとり旅 富山県#12】

黒部のトロッコ電車に乗った一週間後、ふたたび富山県を訪れました。

飛騨&富山の旅から帰宅後、余韻に浸りながら映画『黒部の太陽』を観たら実際に黒部ダムを見てみたくなりました。

黒部ダムを観光できるのは、今年は11月30日まで。

これを逃すと来年の4月15日まで行けません。

と言うことで新幹線に飛び乗り長野駅へ。長野駅からバス🚌で扇沢駅に向かいました。

扇沢駅から黒部ダム駅

扇沢駅から黒部ダム駅までのトンネルが、黒部ダム建設の最大の難所だった関電トンネルです。

ダム本体を造るに重機や資材を運び込むためのトンネルを最初に造ることになりました。

建設当初は、北アルプスをぶち抜く工事は技術的に難しくないと考えられていました。しかし、破砕帯(盤の中で岩が細かく割れ、地下水を溜め込んだ軟弱な地層)と遭遇。

トンネル内部はまるで川のようになり、作業員や資機材は坑口に向かって数百メートル流されました。

摂氏4度という冷たい地下水と土砂が最大毎秒660リットルも噴出した破砕帯を突破することがくろよん最大の課題となりました。

トンネル工法の権威者の知識と経験を集結して7ヵ月にわたる苦悩の末、ついに破砕帯を突破しました。

トンネル内には、破砕帯の表示があり青い照明で照らされています。

バスから今でも流れ出る破砕帯の水を観ることができました。

くろよん建設の予習をしていたので、破砕帯や貫通点といった建設現場での実際の様子を目に浮かべながら苦労や努力を感じました。

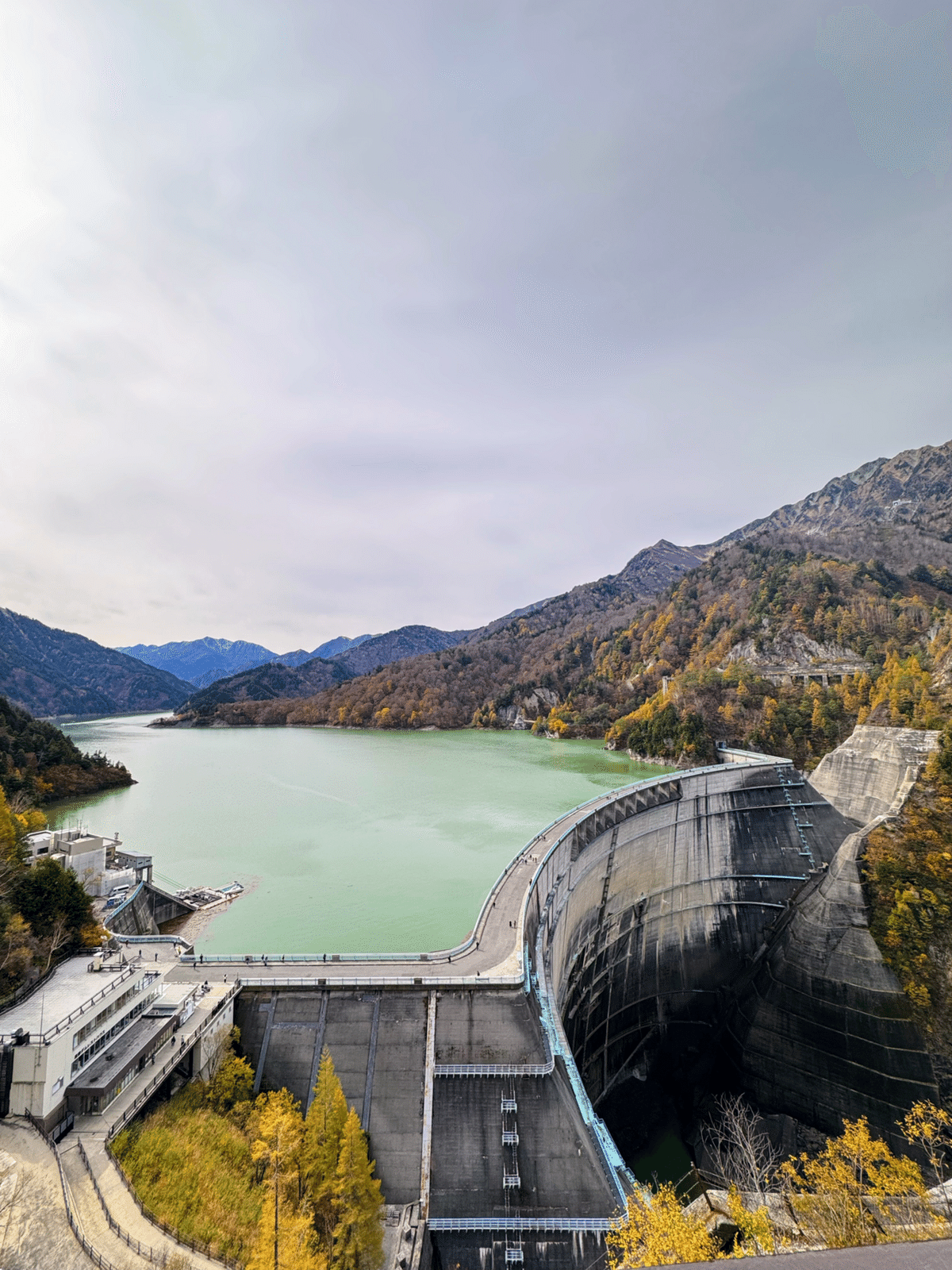

黒部ダム(黒部川第四発電所)

第二次世界大戦後、関西地方は深刻な電力不足により復興の遅れと慢性的な計画停電が続きました。

雪止め水を大量に保有し、年間通して豊富な水量をもつ黒部は、ダム建設に最適な場所なので黒部川第四発電所を建設することになりました。

総工費は建設当時の費用で513億円。

これは当時の関西電力資本金の5倍という金額です。

作業員延べ人数は1,000万人。

工事期間中に雪崩や破砕帯の事故などで殉職者は171人にも及びました。

過酷な環境で工事をしている作業員の楽しみだったのが、宿舎の飯場で出されるちくわの入ったカレーライスでした。

当時は、カレーライスは珍しく週に一度は出されました。冷えた体をカレーのスパイスが温めてくれたそうです。

1963年、ついに黒部ダムが完成。

黒部ダムが完成したことで、関西圏への電力供給は安定し経済発展にも大きく貢献をしました。

一人の力は小さいですが、みんなが本気でダム建設に取り組み、力を合わせ苦難を乗り越え巨大なダムが完成。

そして私たちの暮らしは、豊かになりました。

水資源が豊富なラオスに”第二のくろよん”

くろよん工事から43年後の2006年。

これまでに培った水力発電建設の高度な技術力やノウハウをもとに、ラオスで第二のくろよん(ナムニアップ1水力発電所)のプロジェクトが関西電力を中心にスタートしました。

ナムニアップ1水力発電所は、ラオスとタイの国境を流れるメコン川の支流、ナムニアップ川に位置するダム式水力発電所です。

くろよん建設と同様にダム本体以外にも、アクセス道路、ダム建設に伴い川の水を迂回させるためのトンネル、発電所、原石山などすべてを整えねばならない壮大なスケールでした。

そのうえ、調査段階には分からなかった地質上の課題などが見つかり、大変な工事となったそうです。

ダムによって水没する五ケ村の合計3,500人の住民の方に移転をお願いをしたり移転先の住居やインフラの整備も行いました。

移転住民の多くは少数民族のモン族でした。モン族と何度も話し合い、不安を解消する努力をしました。電力事業の枠を超えて、水かけ祭りなどの伝統行事で交流を深めました。

そして2019年9月に商業運転開始をしました。

“くろよん”の経験を次世代に引き継ぎながら日本の技術は、世界で役立っています。

最後に

黒部を旅して私たちの生活に直結するエネルギーについて考えるきっかけになりました。

日本が抱えているエネルギー問題は、主に自給率の低さと電気料金の高騰です。それに加え化石燃料による温室効果ガスの排出によって環境にも影響を与えています。

まず自分自身ができることとして微力ですが、節電や省エネ家電の切り替得ていこうと思います。小さな力が大きな力になると信じています。

富山の旅は、おしまい。

最後まで読んで頂きありがとうございました🌟