肩甲骨の安定化機構 ショックアブソーバーとフローティング機構って??臨床応用編

どうも肩関節機能研究会の郷間です。

Instagram 臨床知識(エビデンス)➡ (@fujikata_goma)

Instagram 臨床技術(実技動画)➡(@kataken_second)

Twitter➡ (@FujikataGoma)

🔊肩関節機能研究会の【定期購読】と【買い切りマガジン】のサービスを始めました。

【2023年4月現在 150名 以上が購読中! 】

いきなりですが皆さんはショックアブソーバーとフローティングという機能を知っていますか?

肩関節周囲炎や上腕骨骨折患者さんで肩甲上腕関節を動かせない時って患部外を動かしたりしますよね?

当たり前かもしれませんが肩甲胸郭関節に対する機能訓練を重点的に行います。

炎症期に関節を動かしすぎると瘢痕化が進み、拘縮期を厄介なものにしてしてしまいます。

特に今回お話しする『ショックアブソーバーとフローティング』は聞いたことが無い方も多いのではないでしょうか?

今回は意外と知られていないけど理解するだけでも肩治療の幅が一気に広がる重要な肩甲骨機能についてお話ししていきます。

肩甲骨付着筋

みなさんもご存じ肩甲骨回旋筋群。

上方回旋筋群が僧帽筋、前鋸筋。

下方回旋筋群が肩甲挙筋、小胸筋、菱形筋。

これらは肩甲骨運動の主を担う筋肉ですね。

他にも腱板筋群や烏口腕筋や上腕二頭筋短頭、広背筋、大円筋なども肩甲骨に付着しますよね。

このあたりは今回のテーマから少し脱線してしまうので次の機会にゆっくりお話ししましょう!笑

では本題です。

ショックアブソーバーとは?

以前Twitterにも投稿した動画からご覧ください。

『肩甲骨ショックアブソーバー機構』

— 藤沢肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 3, 2020

皆さん車の部品でも用いられている

ショックアブソーバーをご存じですか?

スライド説明💡

上図:肩甲骨のクッション(バネ)作

用が働いている=GHへの負担軽減と機能向上⭕️

下図:肩甲骨のクッションなし=GHへの負担(ダメージ)が大きい🙅♂️ pic.twitter.com/NlH2h5WQaA

Wikipediaより一部抜粋

『乗り物のサスペンションのように、ばねなどの弾性体が弾性変形することで衝撃を吸収する機構。』

とまあ、イメージできなくもありませんがしっくりはきませんよね。

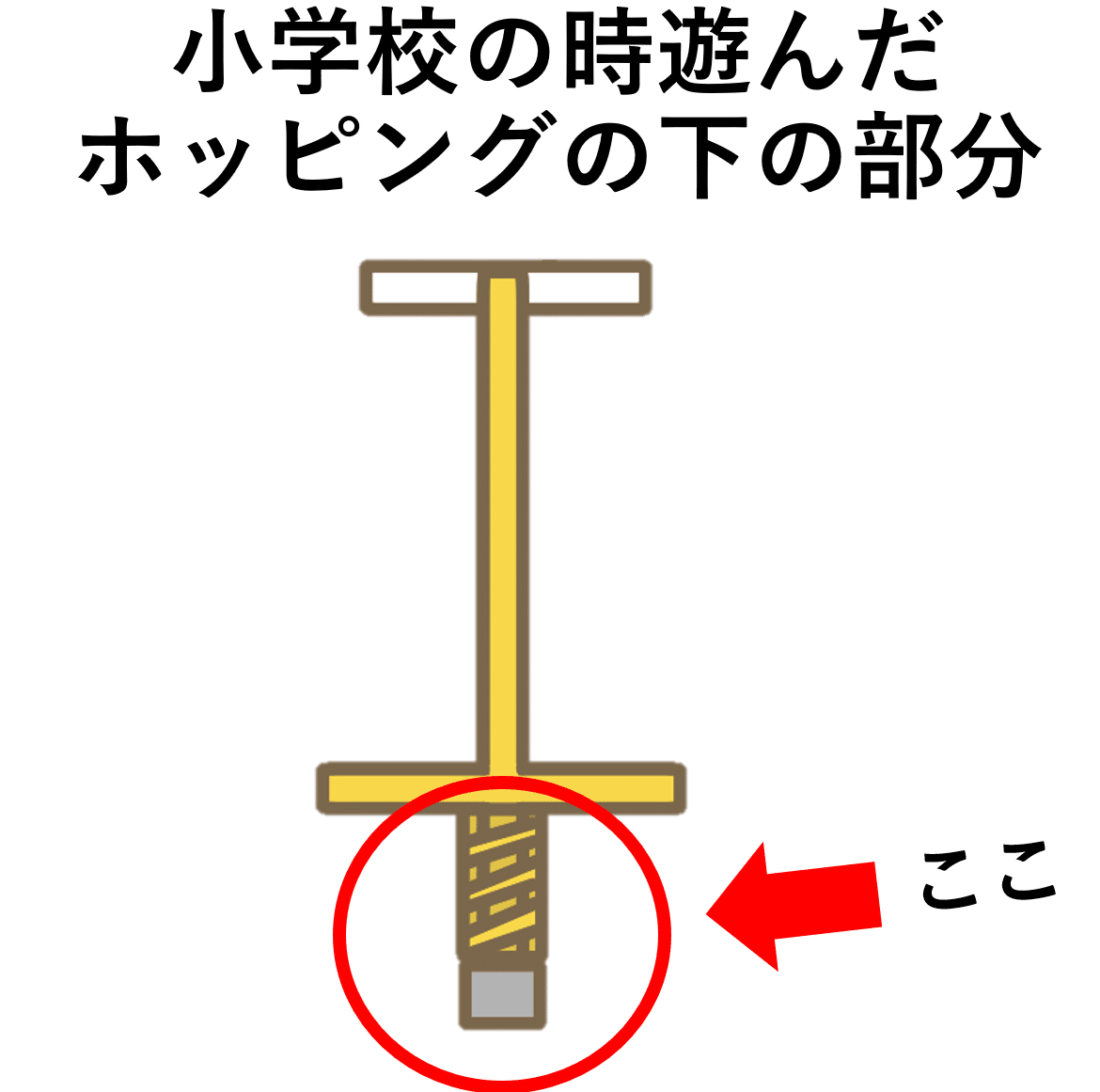

では、これならどうでしょうか?皆さん小学生のころホッピングってやったことありましたよね?

小学校三大玄関にある遊具(ホッピング、竹馬、一輪車)の一つ。

ちなみに私は小学生の頃は三角ベースばかりやってました。

イメージとしては

乗る部分(青丸)が上腕骨

バネ(赤丸)が肩甲骨

地面(緑丸)が胸郭です。

もし、赤丸の肩甲骨(バネ)が無かったら...

考えるだけでも衝撃強くて痛そうですよね(^▽^;)

ではもう一度Twitterに投稿したショックアブソーバーの動きをみてみましょう!

⇩⇩

『肩甲骨ショックアブソーバー機構』

— 藤沢肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 3, 2020

皆さん車の部品でも用いられている

ショックアブソーバーをご存じですか?

スライド説明💡

上図:肩甲骨のクッション(バネ)作

用が働いている=GHへの負担軽減と機能向上⭕️

下図:肩甲骨のクッションなし=GHへの負担(ダメージ)が大きい🙅♂️ pic.twitter.com/NlH2h5WQaA

もうイメージばっちりですよね!

ちなみにショックアブソーバーは様々な動作で働きますが、この動画の場合は肩甲骨外転運動が要になるため、前鋸筋の働きが最も重要です。

肩甲骨はmobility(可動性)とstability(安定性)のバランスがとても重要ですのでしっかりと覚えておきましょう!

フローティングとは?

フローティング(floating)は直訳で浮いていること。また、そのものが浮動的、変動的であること。

まずは骨標本を用いた簡単な解説から見てください!

⇩⇩

骨標本を用いたフローティング現象の解説。

— 藤沢肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 5, 2020

フローティング現象は外力以外にも

自動挙上運動でも生じます。

肩甲上腕関節は

骨頭(上腕骨)に対して

肩甲骨(関節窩)が小さいため

肩甲骨追従性はとても重要です‼‼ pic.twitter.com/RqP03LSfOU

少しフローティング現象のイメージはつきましたか?

上の動画だけだとイメージしにくい!という方は下の動画も合わせてみてください!

『肩甲骨フローティング現象とは?』

— 藤沢肩関節機能研究会 郷間 (@FujikataGoma) January 4, 2020

フローティング(浮動)現象について少しお話します。

小さいボートの端っこでジャンプすると、ボートは揺れますよね?

これをフローティング現象と言います。

詳細は『CLINICIANS肩マガジン』で投稿します‼

初掲載なので気合い入ってます‼‼

しばしお待ちを☺️ pic.twitter.com/eDuEBK7R3D

いかがですか?

正直なところ、まだまだ”完ぺき”にイメージしきれないですよね(笑)

こちらは少しずつ解説していきます。

まずは1つ目の『風呂桶とボトル』の動画からです。

皆さんはボートってご存じですよね?

デートの時乗るあれです。

今回は小さいボート(2~3人乗り)をイメージしてください。

陸からボートに飛び乗るとボートはどうなりますか?

そうです、揺れますよね。

まさにこれがフローティング現象です。

では今度は着地するときの『足への負荷』に着目してイメージしてください。

水上に浮いたボートに向かって3m上から飛び乗るときと

陸上(コンクリートの上とか)においてあるボートに向かって3m上から飛び乗るとき。

どちらが足に優しい(低負荷)かはみなさん一目瞭然ですよね?

そうです。水上に浮いたボートの方が足への負荷が少ないのです。

では今までの話を肩甲骨に当てはめてみましょう。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?