肩甲骨運動と位置の障害に対する評価と介入

どうも肩関節機能研究会の郷間です。

Instagram 臨床知識(エビデンス)➡ (@fujikata_goma)

Instagram 臨床技術(実技動画)➡(@kataken_second)

Twitter➡ (@FujikataGoma)

今回は肩甲骨の運動と位置の障害(Scapular dyskinesis)の評価方法と介入方法をご紹介します。

🔊肩関節機能研究会の【定期購読】と【買い切りマガジン】のサービスを始めました。

【2023年4月現在 150名 以上が購読中! 】

みなさんは肩甲骨の運動と位置の障害、Scapular dyskinesisをご存じですか?

おそらく半数くらいは「初めて聞いた」と答えるのではないでしょうか?

Scapular dyskinesisは肩関節の臨床の中で、肩甲帯に対する介入を行う上で切っても切り離せない知識の一つです。

本記事を読んでいただくことで『Scapular dyskinesisという病態とその治療について説明できる』くらい知識が増えているはずです^ ^

"Scapular dyskinesis"を簡潔に説明すると"肩甲骨の運動と位置の障害"です。

つまり、患者自身の主訴として肩甲帯の周囲を訴えることは稀ですが、肩甲帯の機能低下により周辺関節(肩甲上腕関節、肩鎖関節、胸鎖関節)に影響することは非常に多いです。

病態を訴えている部分と問題(原因)となっている部分は異なることが多いのでしっかり評価できるようにしていきましょう。

では、scapular dyskinesisの基本的な3つのスクリーニング評価をご紹介します。

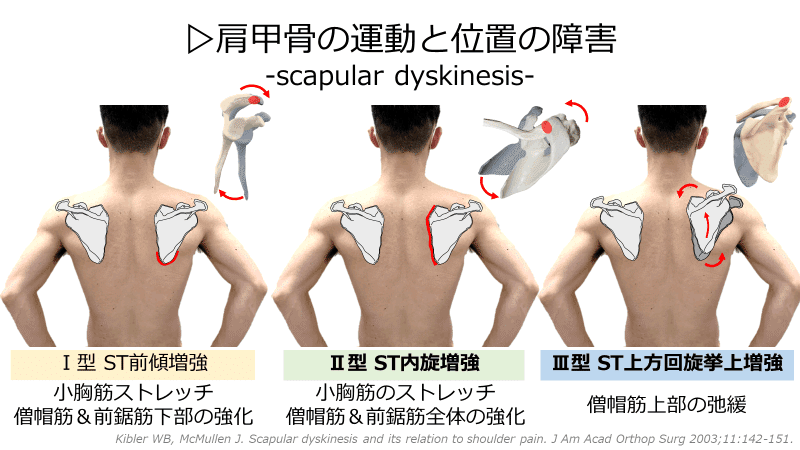

Kiblerが提唱したこちらのScapular dyskinesisの評価が最もポピュラーです。

Ⅰ型:肩甲骨前傾増強タイプ

肩甲骨下角が浮いている状態。治療として僧帽筋下部線維や前鋸筋下部線維の強化が推奨されます。

Ⅱ型:肩甲骨内旋増強タイプ

肩甲骨内側円が浮いている状態。治療として小胸筋のストレッチや僧帽筋、前鋸筋全体の強化が推奨されます。

Ⅲ型:肩甲骨上方回旋挙上増強タイプ

肩甲骨が上方回旋、挙上している状態。治療として僧帽筋上部の弛緩や僧帽筋下部の強化が推奨されます。

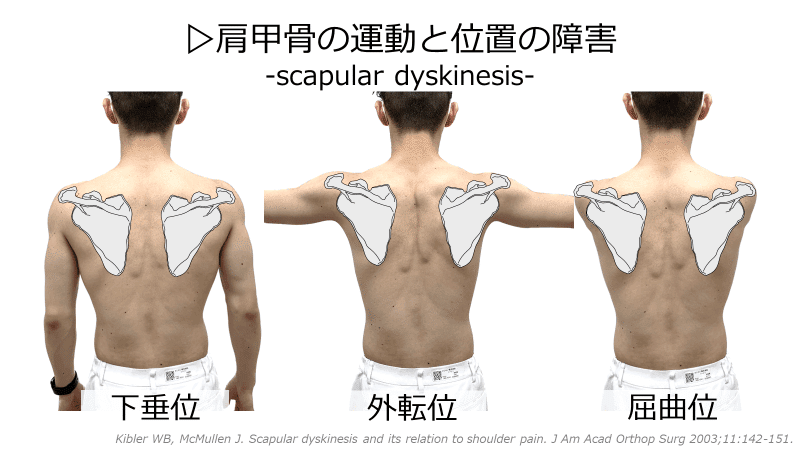

しかし、こちらのScapular dyskinesisの評価は安静の下垂位のみを評価するのではなく、“どのフェーズで肩甲骨の位置異常などが生じているのか?”を見極めることも重要です。

例えば、下垂位では痛みはないけど、屈曲動作や外転動作で痛みが生じる。という場合は・・・

肩関節のそれぞれの動きに合わせてどのように肩甲骨が動いているかを評価し、原因を見極めると良いでしょう。

ここからは私が重宝している肩甲骨の動的スクリーニング評価をご紹介します。

みなさんはScapular assistance test(SAT)をご存じでしょうか?

SATは挙上時に胸郭に対して“肩甲骨の上方回旋と後傾を誘導”する肩甲帯機能評価の一つです。

SATを実施し、疼痛の軽減や可動域の向上があれば陽性です。

"Scapular(肩甲骨)をassistance(補助)する"

つまり肩甲骨の動きをセラピスト側で補助して、動作時痛の軽減や可動域の拡大があれば、肩甲帯機能の問題も考慮する必要があるということがわかります。

しかし、SATはあくまで肩甲帯の機能を確認するテストですので、肩甲上腕関節などの機能障害を否定するような検査ではありません。

肩甲帯“も”機能が落ちていたり、肩甲帯に対する介入“も”考慮する必要があると解釈していただくと良いかもしれません。

SATは10秒程度で実施できる検査ですし、患者さんご本人に挙上動作時の変化を直に実感してもらうことで、行動変容を起こすきっかけ作りとしても有効だと考えております。

※行動変容とは

人の行動が変わること。相手が”自発的に行動を起こすよう促すこと“

ではもう一つ、SATよりも細かい評価をご紹介したいと思います。

こちらは学術的に報告されている検査方法ではなく、私自身が臨床で“便利のため活用している“検査方法の一つです。

それがPainful arc Testです。

Painful arc signはもともと肩甲骨の機能を見るものではなく、Impingementの評価として用いるものです。

しかし単独の精度はそこまで高くなく、感度53%、特異度76%といまいちです。

私もHawkinsやNeer、Emputy can、ISPtestなどクラスターをかけて用いることが多いのですが、ほかの使い方として、肩甲帯の機能評価として活用することもあります。

※ちなみに・・・

自動外転運動時の170度にかけての痛みは肩鎖関節痛であることも多いです。

では早速Painful arc signの活用方法をご紹介!と行きたいところですが、その前に余談です。

ここから先は

【定期購読版】肩関節機能研究会マガジン¥1480

現在(2024年8月)70本の記事がいつでもどこでもスマホ1つで読み放題! 毎月2記事以上が投稿しているマガジンです。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?