「夏目漱石」読み解き一覧

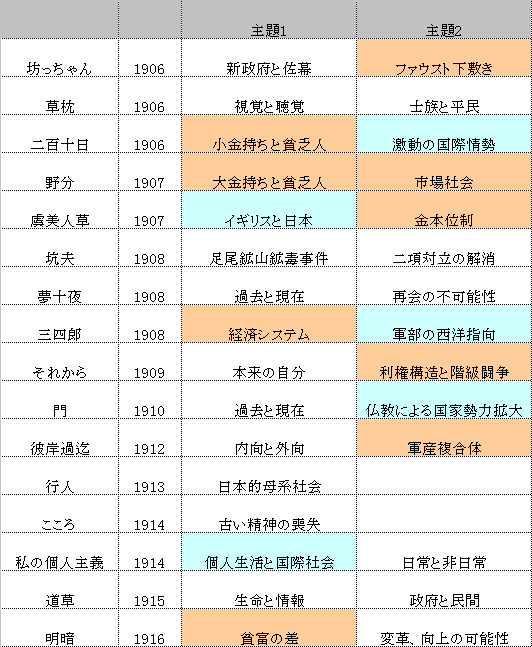

「坊っちゃん」は下敷きが「ファウスト」と認識されず、「草枕」は冒頭のみ有名で、「二百十日」は人気がなく、「野分」はしばしば意味を逆に取られ、「虞美人草」は完読する人すら少なく、「坑夫」は提言の重要性を受け止めてもらえず、「夢十夜」は全体構造踏まえた鑑賞をされず、「三四郎」はタイトルに数字使うも経済ドラマとは認識されず、「それから」は「ニーベルングの指環作品群」に含まれると思われず、「門」は時間が主題と認識してもらえず、「彼岸過迄」は軍産複合体ドラマと認識されず、「行人」は民俗学的視点の作品と思われず、「こころ」は歴史ものと読まれず、「道草」は情報と生命の相関を扱っていると理解されず、「明暗」のロシア革命の予感も理解されていない。

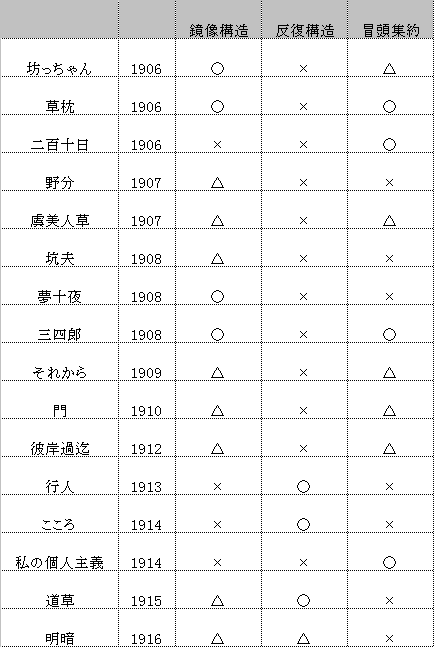

文学技法としては

全編の内容を冒頭に集約することが頻出する。前後対称の鏡像構造が大変すきなようだ。しかし「それから」以降徐々に形式が変化してゆき、「行人」「こころ」ではそれらが全違う反復構成を採用、さらに「道草」は反復構造であると同時に鏡像構造ともいえる構造を持つ。つまり作品構成を発展させていっている。作品の主題は

というところまでは判明している。資質としては詩人なのだが、作品の内容は社会派である。

なお肝心の「吾輩は猫である」だけは読解する気にならない。文章が(私にとっては)クレイジーすぎて危険な感触だからである、あしからず。

ほか漱石がらみの記事

日本文学読み解き全般