日本語教育:自身の生活を聞く/隣の人インタビュー/七夕の短冊を書く(習得事項の応用;初級)

日本で技能実習生として働くカンボジアの女性9名にボランティアで初級日本語を教えている。

前回、「クイズで、ドン!」のような実践を報告をしたが、その後もいくつかプラクティスをトライアル的に行っているので、やったものを備忘録的に記しておく。『みんなの日本語』4課あたりである。全部オリジナル。

我が地域の日本語教育ボランティア。

ボランティアさんの登録は50名ほど。生徒登録は100名越え。

原則として、ボランティアの受け持つ生徒数は、1〜3名。週に1回90分。

受け持つ生徒は、事情が生じない限り、何年もそのままということになっている。事情は考慮するが、「好み」は考慮しない(できない)ということだ。

私の日本語教育経験は、2017年の52歳の時にアメリカミズーリー州ワシントン大学のサマースクールで、某奨学団体主催の日本語教授法を学び、

その後、ミシガンの某大学で3ヶ月ほど教鞭を取ったのみ。

それから2018年54歳の時に日本語教育能力検定に合格している。

ただ、アメリカに行く前に10年ほど自宅敷地内で中3専門学習塾(4名クラス)を運営していたのは、私の大きなアドバンテージになっている。

日本在住でありながら、日々の暮らしの中でほとんど日本人と接する機会のない外国語話者にとって、地域の日本語教室は一つの「居場所」である。

そのことに気づいてから、

自分がボランティアしている日本語教室は、なるべく彼らにとって居心地が良く、未来への希望が感じられ、かつ自己表現できる場になるよう心がけようと思っている。(むずかしい・・・)

1.日々の生活の時間割、自国の学校の時間割を聞く

<◯時から◯時>

・・・「みんなの日本語」 4課あたり

「◯時から◯時」は、基本を学んだ後は、学習者の「勤労の日々」についてと、学習者の「義務教育時代の時間割」などを話題にした。

これによって、彼らの平日の過ごし方がわかる。労基法的に大丈夫なのか?という実態もわかったりする。そして、普段どれだけ彼らが学習に取り組む時間がないかということも、理解できたりする。生活実態をこちらが理解していると、今後の学習を進める際にアドバイスをしやすくなったり、こちらの学習計画が立てやすくなったりする。

子ども時代の学校生活、現在の学校生活の時間割を聞く。その国の教育の状況が理解できる。カンボジアは、午前中のクラスと午後のクラスで分かれるとはネットで読んでいたが、実際の話を聞いて、本当にそうなんだなぁ、とこちらがわかる。

自分の労働の話、自分の国の話をする彼らは、かなり真剣になる。言葉を使って伝えようと一生懸命になる。習得した文法の練習を超えて、相互コミュニケーションになる。日本の学校の話もできる。『みんなの日本語』4課あたりで、十分国際交流になる。

2.隣の人インタビュー

<初めての動詞の導入(現在形・過去形)>

・・・「みんなの日本語」 4課あたり

現在形と過去形は、日常のどの時点を表現する時使うのか?

授業の中で確認をし、簡単な練習をした後、さらに実践で身につけるため「隣の人インタビュー」をした。

ひらがなを学んだばかりなので、PPTで一つずつ示しながら、上記の言葉を書いてもらう(意味等は習得済み)。ひらがな書きの練習の一つになる。

そして、ペアになって、相手方の名前を上に書き、その人に何時に起きるか、何時に寝るか、インタビューする。時刻をメモする。そして、一人ずつ、発表。

「◯◯さんは、毎朝、◯時に起きます」「昨日の晩は◯時に寝ました」「今晩は(たぶん)◯時に寝ます」と、発表してもらう。

学生同士で会話をすることが、学習のモチベーションアップになったり、自分に足りないところを仲間に教えてもらったりするメリットがあることは、アメリカの大学で教えているときに気がついた(その時はカタカナ学習で、日本語のポケモンの名前の解読をグループで行った)。自国語で話してしまったり、答えを教えてもらったりしてしまうデメリットもあるだろうが、それはそれで、いいかな、と思っている。少なくとも、テキストを見て当てはめていくだけの練習よりは、実践的で良いと自画自賛。話す時間が増えるのも良い。

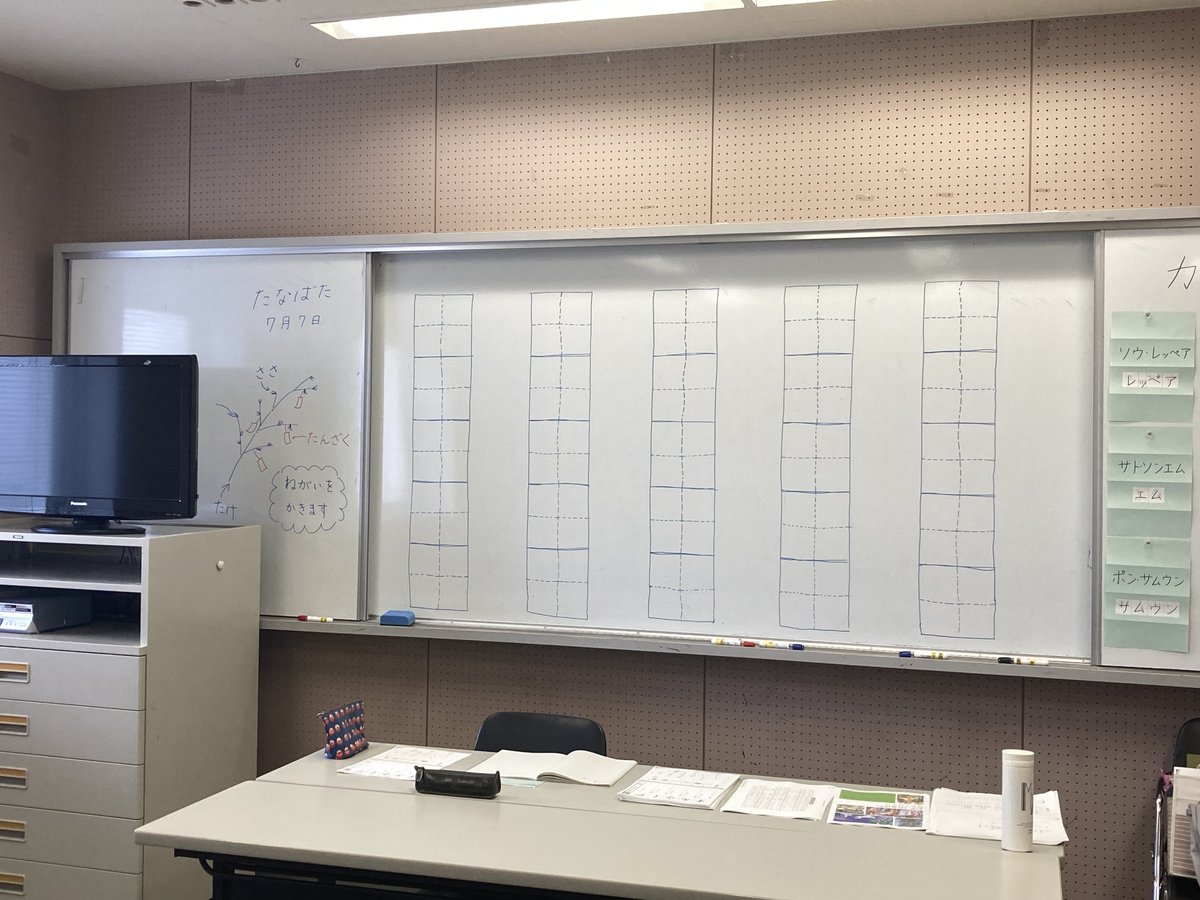

3.七夕の短冊を書く

<カタカナで自分の名前を他人が読めるように書く>

カタカナの書きを教えるのは省略しようと思っていた。彼らにとって負担が大きすぎるし、限られた授業時間で、書くよりも会話を教えることに時間を割いた方が良いと思ったからだ。

しかし、提出物に書いてある名前を見て、「自分の名前くらいは、きちんと書けるようにしておかないと・・・」と思うにいたり、学習者9名の名前に含まれているカタカナを一緒に学習。

そのあと、その日が七夕だったこともあり、短冊を用意していって、自分の名前とともに、願い事をたくさん書いてもらった。

授業計画段階では、願い事は、スマホを使って日本語を調べてもらって、それを書くといいな、と思っていたのだが、

学習者にそう伝えると、戸惑っている。

今までの学習者(アメリカ、ブラジル、ベトナム)は、スマホに日本語転換辞書などのアプリが入っていて、それを使っていたようなのだが、カンボジア人の彼らには、そういう術がないのだろうか?

しかたがないので、知っている語彙からホワイトボードに「くるま」「おかね」「しあわせ」「かぞく」「きれい」などを書き出してみると、それを書いたり、「せんせい!おねえさん、を、かいてください」など、注文が出たりした。

夢中になって書いている様子に、一安心。

そして、自分の名前もカタカナで綺麗に読みやすく書けるようになっていた。

宙に指で文字を書く

ちなみに、ひらがな・カタカナの書きを教える時は、ホワイトボードに書きながら教えた直後に、学習者に指を出してもらい、宙にその文字を「1、2、3」などと筆順を言いながら一緒に書いてもらう。私は頑張って、鏡文字を宙に一緒に書く(向かい合っているので、私の指に合わせて学習者が書けるように)。

この、指で宙に書く方法は、「ディスレクシア」傾向のある学習者に教えるときの一つの方法である。どんな学習者がいるかわからないし、文字に弱い人が学ぶ方法は、日本語を学ぶ際に有益だろう、と考えた。

なぜか、みんな楽しそうに微笑みながら大きな声を出し、宙に字を書く。オススメです。

その後、ワークやノートに書いて練習してもらう。