「家賃上昇!」物価高でオーナー(大家)も苦渋の選択か!東京23区の家賃値上げについてわかりやすく解説!

簡単に上がらないとされていた「家賃」。

近年の物価上昇や都心回帰などにより賃貸マンションの需要が高まり家賃が上昇しています。

値上げの要因として考えらるのは3つ、

物価上昇の影響

人件費や建築費の高騰による不動産価格の上昇

都心回帰による賃貸需要の増加

これらの要因で、昨年から不動産オーナーが家賃を値上げするケースが増えています。

すでに賃貸借契約の更新を迎えた方で、「家賃の値上げのお願い」という書面が管理会社から送られてきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事は、なぜ今まで「家賃が上がらなかったのか」、そして「上昇している背景」、最後に「家賃がどれだけ上がっているのか」について解説していきます。

少し長文にはなりますが最後までお付き合いください。

家賃を値上げするには正当な理由が必要

家賃を値上げするには正当な理由が必要です。

なぜかというと「借地借家法」によって借主の権利が守られているからです。

(借賃増減請求権)

第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

上文をかみ砕いて説明すると以下となります。

オーナー(大家)が納める固定資産税などが増えた

物価が上がった

周辺の不動産物件と比較して家賃が安い

上記のいずれかが発生した場合、正当な理由をもとに「貸主と借主が合意」の上で家賃を上げることが可能となります。

逆に「正当な理由」として認められないのは、以下のような点です。

オーナー(大家)の経営悪化などの賃貸人都合によるもの

周辺の家賃相場からかけ離れている

賃貸借契約に家賃増額をしないと規定されている

当然のことながら根拠が欠けていると値上げは不可能です。また、勝手に家賃を上げる、通知なしで上げる行為は言うまでもなく禁止です。

つまり、一方的に値上げをすることはできません。

では、なぜ昨年から家賃の値上げが続いているのでしょか。その要因について見ていきましょう。

家賃上昇の3つの要因

家賃の値上げが進む背景には、物価高による不動産価格の高騰、そして、コロナ過の収束にともない都心回帰の影響があります。

ここからは、なぜ値上げは起きているのか、3つの要因から詳しく見ていきましょう。

1.物価高によるオーナー(大家)負担増

家賃が影響(値上げ)を受けるのは、建物や土地の価値が上がったということではなく、「近隣物件の家賃相場の上昇」や「物価上昇」の経済事情が変動したときです。

2024年6月21日時点での消費者物価指数(総合)は・前年同月比は2.8%上昇、26ヶ月連続2%(26カ月:平均3%)を超えています。

一方、一般的な賃貸住宅の家賃を示す「民営家賃:東京23区」は、(総合)よりは大きく下回るが、23年の10月以降から上昇傾向となり2024年5月時点で前年同月比は0.7%上昇しました。

および、e-Stat「消費者物価指数 2020年基準消費者物価指数」より作成

その背景には、賃貸運営に関わる管理物件のコストが上昇(人件費・工事費など)したことによるオーナー負担が増えました。

つまり、物価の値上がりにともない運営コストが増加。これに対応するために、昨年から家賃改定の動きが出始めているということです。

参考元:日本経済新聞「物価高、家賃も動かす 指数25年ぶりに上昇」

2.不動産価格の上昇

国土交通省が毎月公表している不動産価格指数(令和6年5月31日公表)を見てみると、マンションの価格は下表の推移となっています。

この指数は、2010年の平均を100とした不動産の値動きを表す指数です。国内の不動産取引の活発さや価格の長期間の大まかな推移を把握できます。

より加工作成

金融緩和(金利引き下げ)が始まった2013年頃から価格が上昇し始め、全体的に上昇傾向にあるといえます。

2013年以降、とくに「マンション」価格が大幅に上昇していることが分かります。2010年と比較すると2024年5月31日時点で約2倍(指数:198.8)近くも上昇しています。

たとえば、2010年のマンション価格が5,000万円とした場合、2024年5月には1憶円になっているということです。

また、2013年以降も長期的に横ばいを続けていた「住宅地(土地)」や「戸建住宅」でも2020年頃から上昇傾向となり、2024年5月31日時点で、住宅地が116.7、戸建住宅が115.3となっています。

「住宅総合(3つの用途の総合)」から不動産価格指数が上昇し始めた原因は、2020年以降に蔓延した「新型コロナウイルス」が大きく影響したことが価格上昇を引き起こしました。

つまりコロナ以降、建築資材や人件費の上昇による「建築費高騰」、そして、新築マンションの「供給戸数の減少(建築費や地代の高騰)」が相まって強い上昇傾向となりました。

【参考元】

・一般財団法人建設物価調査会:「建設資材物価指数(2015年基準)」

・東京カンテイ:プレスリリース「新築・中古マンションの市場動向(全国)」

3.都心回帰:東京都及び神奈川県・埼玉県・千葉県の転入超過数

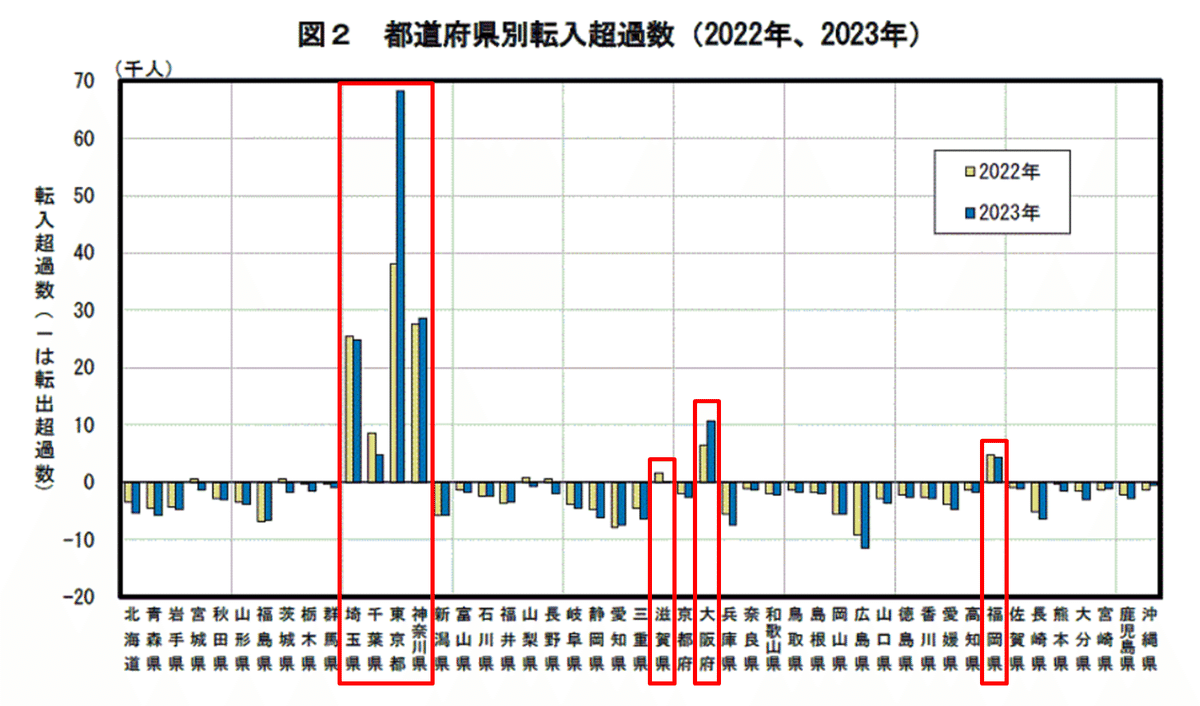

下表は、総務省が1月30日に公表した「住民基本台帳人口移動報告」です。

全都道府県のうち、転入超過(=転入数 ー 転出数)となったのは、東京都、神奈川県、埼玉県、大阪府、千葉県、福岡県、滋賀県の7都府県で、残りは転出超過となりました。

7都府県から分かることは「東京圏」がメインだということです。

東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県

■トレンドは変わらず東京一極集中

ここからは、東京圏に絞って見ていきます。下表は、2022年・23年の東京圏の転入超過数です。

あきらかに転入超過数が多いのは東京都です。その数は68,285人となり、2022年の38,023人と比較し30,262人(+80%)の大きく増加しました。

その内訳は、東京23区が53,899人で2022年の21,420人と比較し32,479人(+152%)の大幅増。東京都の人口が増えているのは、東京23区の転入超過数によるものだとわかります。

そして、神奈川県は28,606人(+1,042人)、埼玉県は24,839人(-525人)、千葉県は4,785人(-3,783人)と続きます。

埼玉県と千葉県の減少原因は、コロナ禍の収束にともない再び都心へ回帰する流れ(テレワーク減)によるものだと推測します。

つまりコロナ禍を経てもなお、東京一極集中(とくに23区)のトレンドは変わっていないことにがわかります。

つまり、昨年から始まった家賃の値上げの動きは、

「物価高」の影響と、都心回帰による賃貸需要による「近隣の賃料相場の上昇等」により値上げが行われていると考えられます。

では、実際に家賃はどれだけ上昇しているのか見ていきましょう。

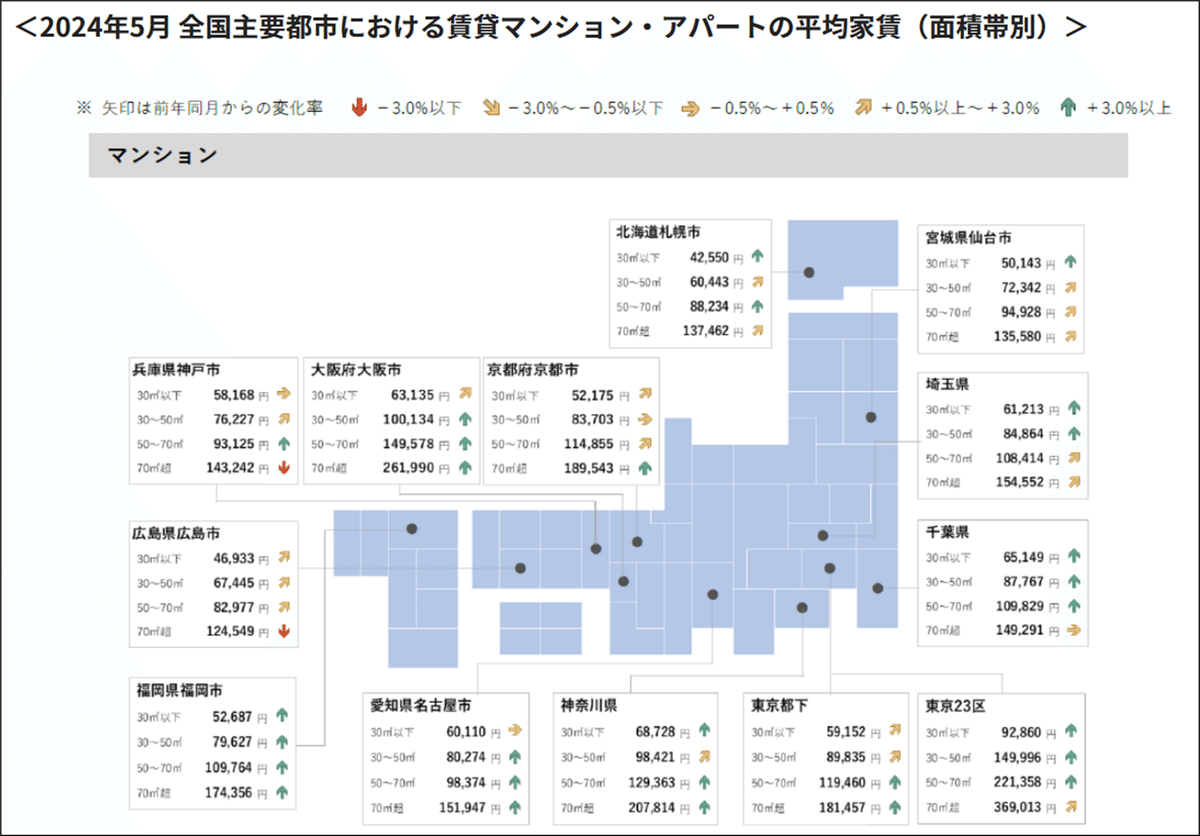

全国的にマンション平均家賃は上昇傾向

6月25日、アットホーム調べによる「全国主要都市の賃貸マンション・アパート募集家賃動向」より、全国的にマンションの平均募集家賃は上昇傾向だとわかります。

■東京23区:家賃値上は堅調

下表は、「東京23区」におけるコロナが始まった2020年1月 ~ 2024年5月までの各面積帯別の推移です。

2021年・22年にかけて「横ばい」や「やや下落」の傾向が見られましたが、コロナ過の収束による人口増加にともない23年以降は全てのタイプにおいて家賃が上昇しているのがわかります。

とくに面積の大きいマンションほど家賃が上昇傾向にあり、30~50㎡(カップル)・50~70㎡(ファミリー)向けは顕著となっています。

理由は、建築費高騰などの影響により「不動産価格」が大きく上昇していることが挙げられます。

その結果、予算の兼ね合いから住宅購入を一旦あきらめて賃貸へシフトする人が増えたことで、人気エリアを中心とした家賃が上昇するという流れが起きていると考えられます。

家賃値上げの実態

2月16日、「全国賃貸住宅新聞」が全国の管理会社を対象に行った管理物件における家賃の値上げ状況を独自調査を行いました。

有効回答数149件のうち半数以上(51.7%)が「値上げを実施した」という結果でした。また「これから実施予定」を含むと61.8%、半数を超える管理会社で家賃の値上げが実施されそうです。

具体的な家賃の平均値上げ額は「1,000~2,999円」が63.6%、次いで「3,000~4,999円」が28.6%となりました。

そして、値上げ率は家賃の「3%未満」が35.1%が最多で、次いで「3~5%未満」が33.8%となっており全体の約70%を占めています。

つまり、今回のアンケート調査より値上げ率は「家賃の5%未満」で行われていることがわかります。

参考元:全国賃貸住宅新聞「51%が管理物件の家賃値上げ」

■値上げのタイミング

そして、家賃値上げが行われるタイミングはいつなのか。

家賃の改定をしやすい「新規の募集時に値上げ」、または「更新時に値上げ」をするケースが多いです。

下図は、昨年の更新時に送られてきた賃料等値上げの通知書です。

値上げ理由は「物価上昇」、「近隣の賃料相場の上昇等」により共益費(共用部分の水道・光熱費や清掃費など)が+3,500も値上がりました。

また今後は、マイナス金利政策解除によりローンの支払い(金利上昇)に影響がでることで、家賃の値上げが発生する可能性も考えられます。

まとめ

まとめると以下となります。

物価高による影響(管理コスト・不動産価格の上昇)

都心回帰による賃貸需要の増加(とくに30~50㎡・50~70㎡は顕著)

平均値上げ額は「1,000~2,999円」が最多、値上げ率は家賃の「5%未満」で行っている

賃料値上げのタイミングは、「新規の募集時」、または「更新時」

これからの家賃動向は、

4月から始まった「時間外労働の上限規制」による労働時間が制限されることで、運送費や建築費が上昇することで新築の家賃にも上昇圧力がかかります。

また、日銀が今後の物価上昇を見越して追加利上げを行った場合、オーナーの支払利息が増えるため、家賃の値上げに踏み切る可能性もあります。

つまり、今後しばらくは家賃相場は上昇基調になるのではないでしょうか。