臨床経験11年の理学療法士が伝える『シューズ、インソールで身体は変わる』【サブスク】

🔻記事の単体購入はこちらから🔻

はじめに

このnoteは、forPT代表Louisが大尊敬する先輩の理学療法士『足と靴の専門PT@イノムー』さんに直接依頼して執筆いただいたnote”臨床経験10年の理学療法士が伝える『足部のみかた』”の続編になります。

シューズとインソールの理解を深めることで、理学療法の幅を広げるきっかけとなる貴重なnoteとなっています。

ぜひ前作を先にお読のうえで手に取ってみてください。

forPT代表

Louis

🔻こんな方におススメ🔻

✅シューズの構造や機能を基礎から学びたい

✅シューズがその方に"合っているのか"判断できるセラピストになりたい

✅インソールに興味がありこれから学んでいきたい

✅インソールにおけるPADの役割を知りたい

執筆者情報

『足と靴の専門PT@イノムー』さんとは...

現在、整形外科クリニックに勤務する臨床経験11年の理学療法士です。

『足部が大好き』で数多くの講習会に足を運び自己投資を行い続けています。昨今では、マイスター(マイソール®︎)の資格を取得し、クリニック内でインソールの作成も手がけています。足部と動作分析に関してスペシャリストでLouisが大尊敬している先輩のお一人です。

以降、イノムーさん執筆の内容になります。

序論 シューズ選びの重要性

『臨床10年目の足部のみかた』に引き続き、今回はシューズとインソールに対しての評価、アプローチをお伝えしていきたいと思います。

現在、ランニングシューズ市場では、様々な機能、特徴を持ったシューズが次々と出てきています。

印象に新しい今年の箱根駅伝では、マラソンランナーの9割以上がナイキの厚底シューズを履くという現象が起こりました。結果的に多くのランナーが好タイムを叩き出しました。

それを皮切りに、他メーカーから続々と厚底シューズが市場に現れるようになりました。

今までのランニングシューズは薄いアウトソールの概念が強く、厚底シューズがランニングシューズとして誕生するとは思いもしませんでした。

それだけ、シューズは発展途上であり、性能の良いアッパーやソールの素材が開発されてきているのです。より一層ランナーの中ではランニングシューズに対するこだわりが増してきているのだと思います。

また、健康ブームの到来とウィルス感染大流行の影響による在宅ワークが増えたことから、通勤が不要になり、余った時間でウォーキングやランニングをする人が増えています。

ただ、一般の方がどれだけ靴に対する解釈があるかというと、残念ながらそこまでシューズの重要性についての考えが及んでいないのが現状です。

確かに、ごつくて、重くて、見た目がチープな靴よりも、軽くて、脱ぎ履きが楽で、お洒落な靴を選びますよね。

日々患者様と接していて思うことは、「我々が考える履いていて楽な靴」と「患者様が思う楽な靴」のギャップがあることです。

脱ぎ履きがしやすい靴。

手で持って軽い靴。

全体が柔らかい靴。

つま先、足背に圧迫感がない、緩い靴。

これらのシューズを選択している人が非常に多いように感じています。

日本には靴を脱ぎ履きする習慣があるので、この様な考えは仕方ないことだと思います。

しかし、上記のような靴を履き続けていると実際には、長く立っていると足が疲れる、母指球が靴に当たって痛い、足裏が痛い等の訴えが多い印象です。

特に外反母趾で悩まれている方は非常に多いです。

靴を履くと痛みはあるけど、我慢できちゃう。次第に靴を履いているのが辛くなって、幅の広い、柔らかい靴を履くようになる。外反拇趾がさらに悪化する。といったループを辿るようになります。

子供から大人まで幅広い年齢層で足のトラブルに悩まされている人が非常に多いのになぜ放置されてしまうのか?

それは、言うまでもなく、「靴の教育を受けてこなかったから」です。と言うよりも、「靴の教育を受ける場がなかった」と言った方が正しいのかもしれません。

子供の学校で履く上履き…

足のことを勉強している先生方であれば、成長過程にある子供たちの足又は全身にどれほど悪影響になるか想像がつくかと思います。

このような現状の中でも、一セラピストとして、

多くの方々に知識として正しいシューズのあり方を知ってもらいたい!

一人でも多くの人が将来足のトラブルで悩まない世の中をつくりたい!

世の人々の靴に対する固定観念を覆したい!

という想いがあります。

この考えに少しでも賛同できるというセラピストの方々、私が今まで蓄えてきた知識を是非一読して頂き、お互いに高め合っていきましょう!

では本題に入っていきます。

①シューズの役割

シューズの役割とはなんでしょう??

【シューズの5つ役割】

●『ファッション、デザイン』としてスタイリッシュに足元を彩る役割

● 様々な足場の環境から『足を保護する』ための役割

● 路面環境に応じたアウトソールの『グリップ力』

● 長距離移動する際の足の『疲労、負担の軽減』の役割

● スポーツ場面での『身体機能を最大限に引き出す』ための役割

大きく分けるとこれら5つの役割が挙げられます。

これらの役割がすべて盛り込まれているシューズはなかなか無いと思いますが、使用目的やその場の環境に応じてシューズを選択することが多いかと思います。

では、続いてシューズの機能、性能について触れていきましょう。

②シューズの各パーツの機能、性能について

シューズには様々な名称があり、それぞれに機能、役割が備わっています。シューズの各パーツの役割を理解することは、シューズと足部のフィッティングへの解釈が全く変わってきてしまうのでしっかり覚えておきましょう!

では、一つずつ紐解いていきましょう。

1. ヒールカウンター(月型芯)

ヒールカウンターは靴の生命線と言って良いほど重要なパーツになります。ヒールカウンターは、内包されているものと、外付けされているものに分けられます。

【ヒールカウンターの役割】

・踵骨部を安定させる

・踵骨のアライメントコントロール

・前方への荷重をサポート

ヒールカウンターの役割には上記が挙げられます。

このように、ヒールカウンターがあることで、踵接地時の安定性が得られれば、足関節の自由度が増すため、様々な環境において安定した歩行が可能となります。

逆に言うと、サンダルのように踵がない履物は、踵骨を安定させる機能が無い分、足関節を固定し、前足部でコントロールする傾向があるため、足部への負担も増えますし、長距離移動に不向きであることが言えます。

よく踵にマメができたり、皮がむけて痛い思いをしたことがある人は多いかと思います。

これはまさに、フィッティングがうまくいっていない典型例です。

この先にフィッティングについて詳細を述べていきますが、基本的には「シューズのサイズ」と「踵を覆うヒールの高さ」が影響しています。

サイズが合っていないことで、靴と踵の間で遊びができてしまうため、摩擦幅が広がってしまうことが原因となります。

2. タン・履き口

・タン : 足部の前方滑りを抑える

前方へ足部が滑っていくと、足尖が圧迫されてしまい、足趾の機能を低下させてしまいます。また、ヒールカウンターの機能を活かすためには、タンの存在は必要不可欠になります。

・履き口 : 足部を安定させる(足部を覆う役割)

足部が靴の中で遊びができないように、足首周辺を覆う役割を担っています。この部分がヘタレてくるとフィット感の欠如に繋がります。

3. 調整具(紐)

調整具は、足甲をしっかりホールドする役割と、中足部を側方から支持することで横アーチの形成、保持を担う部分となります。この調整具があることで、靴の中での足部の収まりが良く、足部の形状を保持する重要なパーツです。

マラソン選手の紐の結び方を見ると、その選手がどれだけシューズを意識しているかわかるパーツです。

4. サドル

みなさんがよく目にするメーカーのロゴの意味(機能)を知っていますか?

上記のシューズの場合はそれほど強い機能はありませんが、アッパー部分を補強することと、中足部のホールド力を高めるための目的があります。この部分があることで、調整具に牽引されてサイドのアッパー部分が破損することを防止しています。また、伸縮性の少ない素材であるため、調整具を強く調節した際、ホールド力がしっかりと効くような構造となっています。

5. ボックストゥ(先芯)、トゥスプリング

・ボックストゥ

シューズの先端には「先芯」という芯材が入っています。これは、つま先の形状を保持する(型崩れを防止する)ことと、つま先を保護する目的があります。また、つま先の空間を保持することで、足趾の衝突や摩擦からケガのリスクを軽減します。

危険を伴うような作業現場では、ハードな芯材が使われているシューズが義務付けられています。

・トゥスプリング

この部分は、つま先の反り具合を表しています。反り返りがあることで前足部への荷重移動がスムーズになり、前方への推進力が増します。

6. シャンク

シャンクとは、靴のアーチを支える役割を持ち、スポーツシューズでは上記のようにアウトソール部分に露出していることが多いですが、革靴では、足底に内蔵されているため外からは見えません。

シャンクは本来、足の「土踏まず」を指す言葉です。土踏まず部分のアーチを支え、体重が掛かっても靴が歪まないようにする役割を持っている芯材です。木材や金具、プラスチックなどの素材が使用されます。

シャンク機能がないシューズはソールが自由に曲がるため、ある意味足部は自由に動かせますが、アーチサポート機能が働かないため、足底への負担は増えていきます。

7. アウトソール

アウトソールは地面と直接触れる部分で、主に滑りにくくするグリップ力と踏み込み時の推進力を生むための重要なパーツです。

登山靴のように荒地でも適応できるようなシューズはアウトソールの溝が深く、凹凸が多い特徴を持っています。

革靴のように靴底も皮を使用しデザイン性に長けているものもあります。

このように路面環境、目的に応じてグリップ力、デザイン性が変わってきます。

8. ミッドソール

アウトソールとインソールの間に挟まれたパーツをミッドソールと言います。

ミッドソールには、反発性とクッション性が求められます。

この相反する2つの特性をどのように効率良くシューズで再現できるかが重要になってきます。

さらに、着地安定性がどれだけ保てるかによってシューズの価値が変わってきます。

ミッドソール素材は大別してEVAとPUの2種類あります。

スポーツシューズで最も一般的なEVA(エチレン酢酸ビニル)という素材があります。EVAは非常に軽い素材で、クッション性に長けていますが、耐摩耗性、耐久性に劣るため、消耗は激しくなります。

また、PU(ポリウレタン)という素材は、EVAより多少重くなりますが、適度な弾性と耐久性に優れています。

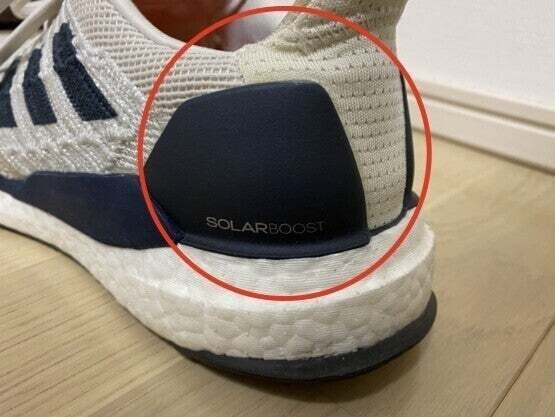

・アディダスが開発した衝撃吸収性と反発力を兼ね備えた素材「BOOSTフォーム」

・ミズノ史上最高の高反発素材である「MIZUNO ENERZY」

・アンダーアーマーの走行速度に応じて反発性が変わる「チャージド クッショニング」

・ナイキのマラソン界に一世を風靡した厚底シューズに使用される「zoomX」

など...

このように企業ごとにミッドソールの特徴は様々であることから、ランニングシューズにおいては、ミッドソールはシューズの価値を決める最も重要なパーツであることは間違いないと思います。

ミッドソール部分の素材や硬さ(エアー、ジェル素材)が変わることで、足部アライメントや歩行修正にも反映されるパーツになります。

シューズの一例を挙げると、

後足部外側の部位(橙色の部分)に硬い素材が使われている場合↓

回外抑制(制動)

硬くて反発性が強い素材の場合は

回外抑制+母趾側(前方)への誘導、踵接地時間の短縮を図れます。

逆に柔らかい素材(反発性が緩やか)の場合、下図のシューズは後足部外側部分にジェルを使用しています↓

足部回内方向への動きを緩やかに誘導し、踵接地時間の延長を図れます。

というように靴底にもそれぞれ特徴があるので、シューズの特性を知った上で動作分析を行うと評価の幅が広がってくると思います。

③シューズのサイジング、フィッティングについて

「まず、自分の足のサイズを知ろう!」

今までに自分の足のサイズを測ってもらったことがある方はわかると思いますが、靴のサイズを決める際は、足長、足幅又は、足囲(ウィズ)で決定していきます。

足長

足幅

足囲(ウィズ)

これらの測定数値をJIS(日本工業規格)が定める表を参考に数値を当てはめてみてください。

【男性用】

【女性用】

表にはA〜G(ウィズサイズ)まで表記されており、A(細い)→G(広い)の順番でウィズのサイズが変わってきます。日本人男性はEE(2E)、女性はE(1E)が標準とされています。

ミリ単位ではありますが、足長、足囲共に左右差があることが結構あります。中には、1cm近く足長の左右差がある方もいます。

靴の表記は、足底面にEEE、EEEE等、記してある場合もあれば、ベロの内面にラベルが貼ってあるので是非サイズを確認してみてください。

外反母趾、開帳足が明らかに左右差がある場合、ウィズサイズが2、3サイズ違う方もいます。

外反母趾で靴が当たって痛いという方は、かなり広いサイズを履いているため、適切な指導が必要となってきます。大体の方は、シューズのサイズを間違って履いているため、外反母趾、開帳足、外反扁平足を助長してしまっています。

ただ、こういった方々に適切と思われるサイズを提示しても、いざ履いてもらうと「痛くて履きたくない。」「圧迫感が強くて長く履いてられない。」と言われることが多いのです。適切なシューズが選べても履いてもらわなければ意味がないのですよね。

私の場合は、

・調整具でサイズを調整する

・1サイズ下のシューズを選んでもらう(明らかなサイズ違いの場合)

・インソールの厚みを調節する

・アッパー部分が柔らかくても良いので、適正サイズを履いてもらう

・テーピングでウィズサイズをコントロール

・荷重のコントロール、エクササイズをしてもらう

といったように、一つでもその方が取り組めるように助言、提案をしていきます。

「段広・甲高」

日本人はこの特徴の足が多いと思っている方がいますが、実際に測定して数値化してみると「段広・甲薄」傾向であることがわかっています。

こういった昔からある概念を崩していかなければなりません。

足趾の形状

https://hinto.hateblo.jp/entry/2016/05/12/080000_1

より画像引用

足趾の形状は人それぞれ違い、大きく3つの型に分けられます。

それぞれの型で大きく機能に差はないと思いますが、シューズとのフィッティングを考えると足趾の形状を把握することは重要な要素になります。

シューズと足部のフィッティング

(1)shapeを合わせる

https://doors.nikkei.com/atcl/wol/column/15/040400066/032200041/

より画像引用

上記のように、足趾の形状に応じて、シューズの形状をみていく必要があります。なぜなら、エジプト型の足に対してスクエア型のシューズを選択すると、1サイズ上のシューズを選択しなけらばならない可能性があるからです。

(2)shapeを合わせる

①足背部の高さとアッパーの高さを一致させる

→ 蹴り出し時に足背部の圧迫が強すぎないかチェック

②踵部の高さとヒールカウンターの高さを一致させる

→ アキレス腱付着部にカウンター上端が当たっていないかチェック

まずは、足の形状とシューズの形状がマッチしているかをチェックしてみてください。

足の形状にシューズを合わせることが大事になってきます。

④シューズの機能的評価、解釈

ここで一つ質問です。

『どんなシューズがお勧めですか?』

と聞かれたとき、どんなポイントを伝えていますか?

もちろん人によって足の特徴や歩き方が違うので、一人一人に合ったシューズを推奨できると良いですが、数多くあるシューズの中でピンポイントで薦めるのはかなりハードルが高いですよね。

そんな場合は、

「どんな特徴のシューズを履いて欲しいか?」

を伝えられれば、シューズの選択の幅が広がるので、是非知っておいて欲しい内容ですっ!

ここでは、基本的な4つのポイントを挙げます。

ここから先は

note読み放題マガジン【スタンダード】

月1回以上配信されるnoteを購読開始以降のすべてお読みできるマガジンです。 セラピストが安心して学べるサポートプランです。 ※タイトルに…

noteすべて読み放題マガジン【臨床MAX】

臨床に役立つ内容をとことん学べるforPTの最強プランです。毎月2本以上の記事が更新されます。ご登録直後からマガジン内の記事をいつでも全て…

noteすべて読み放題マガジン【発信力+】

【初月無料】”臨床に役立つ知識と技術”、さらにはforPT流の”収益化に繋げる情報発信力”を学べるオンライン発信系セラピスト向けのプランで…

サポートいただいた分は、セラピストの活躍の場を創ることに還元させていただきます。よろしくお願いします。