言葉と数値化で人生を思い通りにコントロールする方法

フォレスト出版編集部の寺崎です。

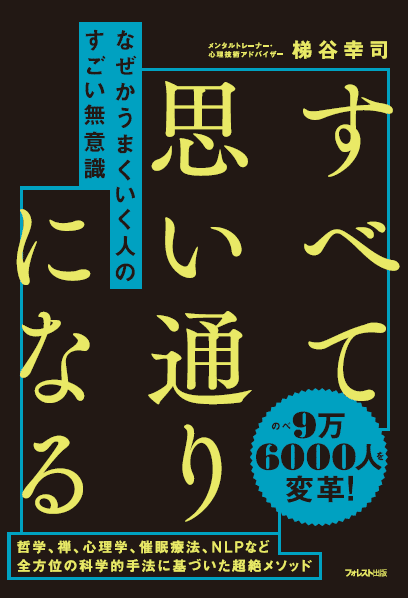

来月、装丁を新装して再展開する書籍があります。

それが、こちら。

タイトルは『なぜかうまくいく人のすごい無意識』ですが、あえてタイトルはサブ扱いにして、メインコピーをいちばん大きくしています。

元の装丁はこちら。

もともとは白い装丁でした。ずいぶん違いますよね。

今回、思い切って真っ黒の装丁にしています。

なぜ、こんなことをするのかというと・・・違う読者層になんとか届けられないかという実験です。

あとは、現在6万7000部の本書。

「なんとか10万部まで伸ばしたい!」という下心もあります。

というわけで、今日は『なぜかうまくいく人のすごい無意識』からおいしいところを抜粋したいと思います。

病気もビジネスも「思い込み」が9割

ビジネスでもなんでも、自信は必ずしもなくていいと思います。

自信が欲しければ、あとでくっつければいいからです。

たとえば「確信度合い」をコントロールするやり方があります。

ビジネスであれば、まず「今日の商談がうまくいく確率は何パーセントくらいか」と自分に問いかけます。「だいたい30パーセントくらい」「70パーセントくらいかな」と、漠然とした数字が出てくるものです。

そこで「どうして30パーセントなのか?」「どうして70パーセントなのか?」と、一度根拠を確かめるのです。すると、何らかの理由が出てきますから、それを把握しておきます。

そして、確信度合いが70パーセントであれば、パソコンの明るさを調整するように、確信度合いを30パーセントくらいにわざと下げてみます。

すると、どんな感じがするか。

「なんだか今日の仕事がうまくいかない気がしてきた。じゃあ90パーセントくらいに上げてみよう。するとどんな感じか。これなら普通にうまくいくだろう」

こうしてわざと上げたり下げたりしてみるのです。

そして、自分のしっくりくる度合いに設定しておけばいいだけです。ビジネスの場合は80〜95パーセント、病気をやめる場合は90パーセント以上は強すぎるので、だいたい70〜80パーセントがうまくいくようです。

確信度合い、しっくりくる度合いのパーセンテージを自分で上げたり下げたりするといいと書いてあります。

これって、どんな意味があるのでしょうか?

普通の人は、「なんとなく自信がない」「なんとなくうまくいきそうな気がする」と「なんとなく」に振り回されています。

この「なんとなく」を数値化してコントロールしてしまうのです。

これに慣れてくると、「自分の感覚は自分次第」という前提が芽生えてきます。

「それなら今日は何パーセントでいこう」と、自分のやりたいようにできてしまうのです。

私はこれを、病気の人にも試してもらっています。毎朝起きて、「自分の病気が消える確率は何パーセントくらいだと思うか」とやるのです。

なかなか治らない人は度合いが低い傾向があります。

そこで、「どうして30パーセントだと思うのですか?」と聞くと、「医者がこう言ったから」という答えが返ってきます。「それが原因ですね。そのパーセンテージを上げ下げしてみてください」。そして、「どのくらいのパーセンテージでいこうかな」と、自分で毎日朝昼晩とチェックしてもらうと、やはり病気も改善してきます。

ビジネスも病気も同じです。いまの確信度合いはどれくらいか、その根拠は何だろう。こういう信じ込みがあったんだな、じゃあ確信度合いを上げ下げしてみよう。それだけで感覚が変わります。

これは、メタ無意識の領域の、情報をとらえている器のコントロールです。何を信じているのかという内容ではなく、確信度合いを変えるだけで、「無理そうな気がする」から「できそうな気がする」と変わってしまうのです。この「なんとなく」という感覚(悲観基準↓楽観基準)が重要です。

なるほどですね。

「なんとなく」を数値化することで「自分の感覚は自分次第」という前提を芽生えさせる。そうすることでビジネスも病気も自分でコントロールできるようになるというわけです。

ちなみに「メタ無意識」は本書を読み解く最重要ワードです。

それぞれのメタ無意識の解説については、また改めて別の記事でご紹介したいと思います。

こちらの著者・梯谷幸司さんの動画も参考になるかと思います。

願望を実現させるためには

「頑張る」「努力」「目指す」は禁句

ここで、ちょっとした実験をします。

①まず、目の前にペンを用意してください。

②次にそのペンを取ってください。

③今度は、そのペンを取ろうと頑張ってみてください。

④次に、ペンを取ろうと努力してみてください。

⑤最後は、ペンを取ろうと目指してください。

ここで③〜⑤のときにペンを取ってしまっては「頑張る」「努力する」「目指す」ことにはなりません。ペンを取ろうと「頑張る」「努力する」「目指す」ことと、実際に「ペンを取る」のは別なことです。

つまり、「頑張る」「努力する」「目指す」ということと、「ペンを取ること」はまったく関係ないのです。

「頑張る」「努力する」「目指す」は人間重視型で、頑張る、努力する、目指すという体験の途中に焦点が当たっている体験基準です。頑張ること、努力すること、目指すことが目的になっているからうまくいきません。

一方、「ペンを取ること」にフォーカスするのは物質タスク重視型で、目的基準ですから、結果は容易です。

子供たちにこのデモンストレーションをすると、すぐに気づきます。

模擬試験では満点を取れるのに、本試験では及第点も取れず落ちるというのは、「ペンを取る」という目的に焦点が当たっていないから。頑張る、努力する、目指すということと、望みを叶えることは別のことなので、「頑張れ」「努力しろ」「目指せ」という教えでは、望みは達成できないと理解します。

物質タスク重視型、目的基準に切り替えてみると、ペンを取ることができる。本当に、ちょっとした違いなのです。

言葉と魔法は全く同一のものである

中世ヨーロッパで魔女狩りがあったのをご存じの方も多いと思います。実は日本でも江戸時代に魔女狩りのような事件がありました。

魔女狩りとは、妖術を使ったとされる男女に対して、裁判や刑罰、あるいはリンチなどが加えられる事件のことです。

魔法使いを野に放っておくと共同体や当局が乗っ取られるのではないかという恐怖が生まれ、疑わしい人物を集めて裁判なり処刑なりするという事件が起きたのです。

精神科医のフロイト(1856〜1939)は、「魔法使いとは何者か」に興味を持ち、研究し始めます。そこで発表したのは、次の見解です。

「言葉と魔法は全く同一のものである」

つまり、魔法使いは言葉の使い方を知っている人たちだったというわけです。

さらに私見を述べるなら、魔法使いはメタ無意識を動かす言葉の使い方を知っている人たちだったと思います。

人は言葉で直接指示されてもその通りに動きたくありません。しかし、メタファーやストーリーの暗示があり、「自分でひらめいたのだ」「自分がやりたいからやるのだ」という自己決定感が生まれると、いい信じ込みが定着して行動に移せます。

昔話や宗教説話などは、ストーリーで脳に学習させようとする仕掛けのひとつです。

ビジネスでも、またスタッフ育成においても、たとえ話やストーリーを上手に仕掛けることで、相手のメタ無意識のパターンを変えることも可能になります。

言葉とはつまり魔法だ、と。

たしかに比喩やストーリーで私たちはさまざまなことを「当たり前」と認識しています。これを自分自身にいい具体に活用すればよいというわけです。

健康ブームが病気を作っている

◎潜在意識は「前提」と「意味づけ」に素直に従う

サプリメントを飲み、良いとされている食材を食べているのに、病気になる人も少なくありません。

そこには、こういう罠があります。

「健康になるため」にこのサプリメントを摂り、食材を食べると、「私は健康ではない」という前提が生まれて、それを認めることになるのです。

サプリメントや食材が悪いわけではありません。意味づけが間違っているだけです。

この罠から抜け出すためには、「さらに」「もっと」という発展系の言葉を使います。

「さらに健康になる」「もっと元気になる」、そのためにこのサプリメントを摂る、食材を食べる。この意味づけであれば、「いまはすでに健康である」という前提になります。

前提は現実化します。

発展系の言葉をつければ、いま健康であるということが現実化するのです。

これはビジネスやお金の話にも通じます。

「お金が欲しい」だと、「いまお金がない、ということを現実化すればいいんですね」と潜在意識は動きます。ですから、「さらに稼ぐ」「もっとお金を手に入れる」など、発展系の言葉にしていく必要があります。

◎糖質制限やマクロビでがんになる人の潜在意識

このように、前提が現実を作るので、安易に健康ブームに乗っかると、悪循環に陥ることがあるので注意が必要です。

糖質制限やマクロビを教えている先生のなかには、がんになる人も少なくありません。そういうとき、「食事制限が悪いもの」という前提になっていることがよくあります。

糖分はがんの栄養といわれているので糖質制限をするわけですが、その結果、「自分に甘さを与えてはいけない、自分に厳しくしなければ、こんな自分はダメだ」と、自分を責めてしまっているのです。それで人間関係もおかしくなっていく。

そこで、いったん糖質制限をやめてもらうと、健康を取り戻していくケースが多いのです。

確かに余計な糖質を摂る必要はありませんが、むやみに制限するものではないことがわかります。その人にとって必要なもの、摂りすぎないほうがいいものを知るほうがはるかに重要です。

無意識の前提ひとつで健康にもなれば、病気にもなる。怖いですね。

たしかに毎日ジョギングして、ジムにも通って、超健康的な生活を送っていた人がガンにかかって早死にしてしまったなんてケースも身近にありました。もしかしたら、常に「自分は健康ではない」という無意識の前提に強烈に支配されていたのかもしれません。

「言葉のコントロールは、人生のコントロールにつながる」

『なぜかうまくいく人のすごい無意識』を読むと、そんなことを痛感させられます。