堰きとめられた時間: パブロ・ピカソ、ガエタン・ピコン『イカロスの墜落』

言葉には、彫刻には、陶芸には、そして絵画には堰きとめられた時間が内在する.時間は未だ動きをやめず、過去と現在とを往還し、まだ見ぬ未来へ迸ろうと求進性を守っている.ゆえに、作品とは時間の齎らす運命――破壊を用意する.

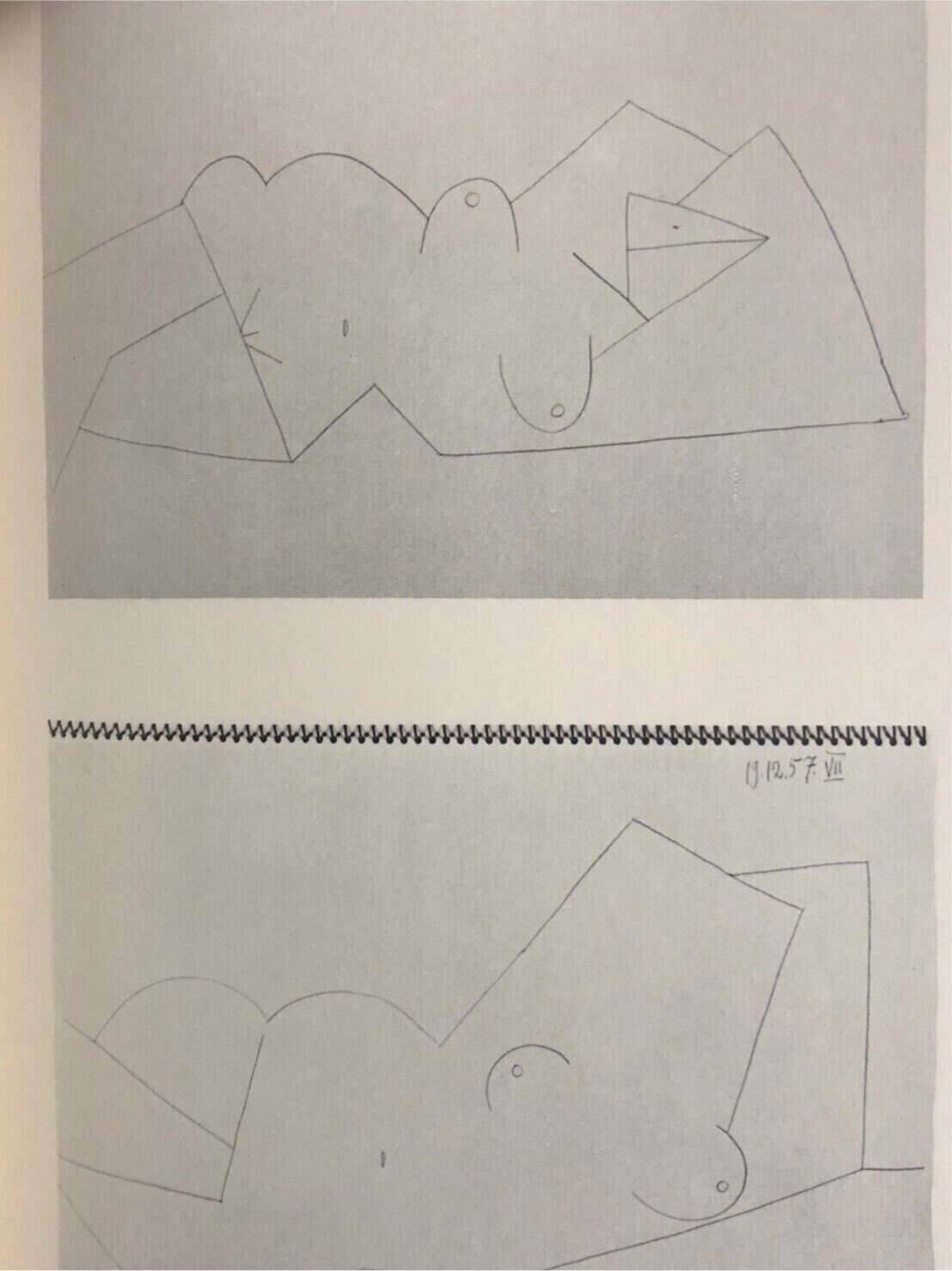

(通称『イカロスの墜落』)P5

叢書「創造の小径」

叢書「創造の小径」(原題: Les sentiers de la création )は新潮社から出版された一連のシリーズである.もともとこの叢書はアルベール・スキラの編集のもとに企画された[1].新潮社は1970年代に「全巻版権取得」し、一連の洋書を邦訳出版する.ただし、ピエール・ブーレーズ、フィリップ・ソレルス、ミシェル・フーコーなど、未訳未刊に終わった巻も複数存在しており、本家が26冊を集大成とするのに対し、邦訳は18冊ですべてとなる.

惜しみない装幀も相俟って、日本でも愛好家の間では著名な存在として名を馳せ、今日なお高値で取引される.特に破格なことで有名だったロジェ・カイヨワの『石が書く』が最近新訳されたのは記憶に新しい[2] .

筆者も本シリーズに魅せられた一人だが、この叢書が発売された時代を生きていないので、当時の詳しい状況を知り得ない.しかし、このシリーズを俯瞰的に辿る記事が〔私の見た限りでは〕不在のようなので、「ないよりはあった方が」程度のものを書いてみようと思う.

『イカロスの墜落』

叢書「創造の小径」の第一作として世に送り出されたのは、パブロ・ピカソ(画)/ガエタン・ピコン(文)による『イカロスの墜落』である.邦訳と解説は岡本太郎.原題は『La Chute d'Icare』(éditeur d’art suisse Skira, 1971).

本書はピカソの手がけた『悪にうちかつ生命力と精神力』(通称『イカロスの墜落』)の、デッサンから完成までの過程を追う「イメージ・ドキュメント」(P7)である.それだけに挿画はピカソの作品群のみで、しかも全て『イカロスの墜落』にかかわる絵画に限定される.

「創造の小径の開拓」

さて、冒頭でガエタン・ピコンは『創造の小径』誕生の契機がピカソにあることを明かしている.叢書全体にかかわる情報なので摘記しておこう.

これからわたしたちは、創造にむかう小径の一つ一つを踏みしめながら問題を展開していく。

それは、この叢書が提出しようとする意図そのものに決定的に答えることになるのではないか。しかもこの叢書のなかにピカソを加えるのは、まさに当然なことである。というのは、ピカソは現代の神話的人物であり、問題提起と結論が出されている現代芸術のなかで謎にとんだ存在であるが、彼はそればかりか、意識しないでこの『創造の小径』叢書を思いつかせるもとになった本人でもあるのだ。アルべール・スキラはよくいっていたが、この叢書のアイディアは、スキラがピカソとふたりでボワジュルー公園を散歩しているときに生れた。スキラはそのとき、ピカソが一本の針金と枯れ木の枝をひろって、レインコートのポケットにつっこむのを見た。そして数日ののち、彼は画家のアトリエで針金と枯枝が彫刻になっているのを見たのである。叢書『創造の小径』についていうと、これまでこの叢書にこたえてくれたのは言葉によってでしかなかった。それがここではじめて、言語的説明からイメージ・ドキュメントにかわるのだ。

『イカロスの墜落』(新潮社、1974).6-7.

前掲書、34.

「絵画の時間」

ガエタン・ピコンの眼差しは作品と時間の関係に志向しているところがあるようだ.それはピカソの一作品をデッサンから順々に捉えようとする試みを超えて、作品〔たとえば絵画〕全般における時間性に関心を示している.ピコンによれば、作品とは絶え間ない更新の連続体である.自らから自らを生み出す不断の運動こそ作品の誕生である.それだけに、そこには一時間的でない時間が内在していると言える.ゆえに、解説という試みは〔おそらく、場合によっては〕暫定的に作品の終わりを肯定して成立する営みである.あるいは、作品が起ち顕そうとする姿を指摘することである.

それにしても、フォルムというものは、別のフォルムから生れてくるのか、あるいはただ単に別のフォルムのあとにつづいて出てくるといえばいいのだろうか。それとも、この形はあの形からしか出てこなかったのか。それとも単に、これはあれがあって始めて出てくることができたのか。(…中略…)

説明という幻想は、水源あるいは河口に、出発点あるいは結末に、何かを仮定する。 創造の瞬間瞬間をほぼびたりと測りとる尺度になる何かを設定する。この説明するということは、 作品が次第しだいに、ある隠れた全体像を現してくる、まさにそこを示すことだろう。(…中略…)作品は、一つのかたちから次のかたちへ移りながらつくりだす。つまり自らを生みだすのである 。 作品が自らを生みだす、まさにその瞬間でさえ、曲りくねった模索の小径のなかで、最も近接した二点をとってみると、その二点のあいだに型にはまった一定の法則があるわけではない。ある連作デッサン、たとえば裸像とか海水浴の女たちのデッサン群のなかでさえ、あるフォルムがすべて、 その前のフォルムから出てくるのではなく、むしろ前のにつづいて生れてくるのだ。

『イカロスの墜落』(新潮社、1974).84-85.

前掲書、104.

さて、実は、ピコンのこの絵画と時間をめぐる議論は『イカロスの墜落』を超えて展開されている.それが「創造の小径」の一冊『素晴らしき時の震え』である.今回の記事はここまでとし、『素晴らしき時の震え』へと話題を接続させたい.

[1] 1904―1973.スイスの実業家.出版社スキラの創設、社長を務めた.1933〜39年にかけて、パブロ・ピカソらとともに美術・文芸雑誌「ミノトール」の編集兼発行人を務めるなどした.

[2] ロジェ・カイヨワ、菅谷暁訳、『石が書く』(創元社、2022)。https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4422