目黒寄生虫館に行ってきた

勤労感謝の日にほぼ2年ぶりに目黒寄生虫館に行ってきました。論文で使用した寄生虫の標本を収めるのと収蔵されている寄生虫標本で観察したいものがあったためです。また、東京まで行くのは安くはないので、標本を収めたりするだけならば郵送ですましたりするのでが、70周年の記念展示もあるということで、行くことにしました。

目黒寄生虫館ってどんなところ?

名前のとおり東京都目黒区にある寄生虫学専門の私立博物館です。寄生虫に関する研究、展示、標本や資料の収集などを行っている世界でも珍しい博物館です。また、訪問したのが休日だったということもあり、あまり広いとは言えない展示スペースに外国人も含めて多くの人でごったがえしており、ちょっと息苦しさをかんじるくらいでした。休日に訪問したのは初めてだったので少し驚きました。

目黒寄生虫館は、南満州鉄道株式会社の衛生研究所に勤務していた医学博士の亀谷了氏が、1948年に目黒区に診療所を開設し、寄生虫を専門とする研究所を設立したいという想いから、1953年に寄生虫館を設立しています。詳しい経緯に関しては、目黒寄生虫館物語などの本を読んでいただければ知ることができると思います。現在は、サブカルチャーとして取り上げられている寄生虫ですが、戦後すぐの日本では寄生虫による病気で苦しんでいる人も多く、危険な生き物でした。そんな寄生虫病から人々を救うために亀谷博士らの尽力がこの本からわかります。

みどころ

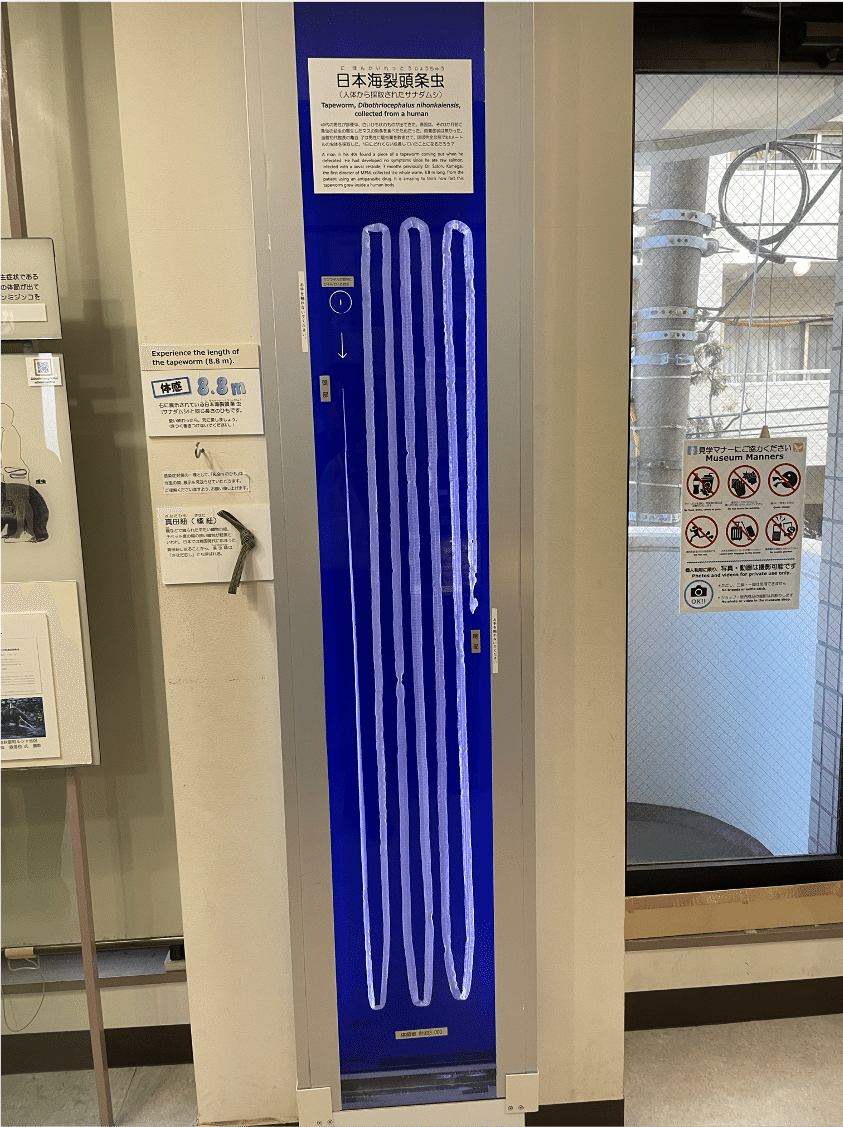

目黒寄生虫館といえば、サナダムシ(日本海裂頭条虫)ではないでしょうか?米粒くらいの幼虫が、たった3ヶ月くらいの間にヒトの腸の中で8.8mになるわけですから、驚きです。他にも、アニサキスやフタゴムシなどの液浸標本が展示されています。

私の感想になりますが、目黒寄生虫館の本当の見どころは2階の端にある日本の寄生虫研究の歴史を展示しているところではないかと思います。そもそも、寄生虫の研究は寄生虫による感染症からヒトや畜産動物を守るところからはじまっています(たぶん)。そのため、まず大事なのは、病気の原因になっている寄生虫がどのような生物なのかということになります。次に、その動物がどのように感染するのかを解明するところでしょうか?

私も魚類に寄生している寄生虫の種類を調べる分類を行っていますが、昭和20年から30年代に活躍した山口左仲という寄生虫学者がいたため、日本の脊椎動物の寄生虫は意外と種類がわかっています。しかも、私財を投じてSystema Helminthという寄生虫のカタログまで作っています。大学院の時の指導してくれた教授から「山口左仲は、京大の敷地に研究棟を作って、人を雇って片っ端から寄生虫を記載して、自費で専門書も出している。おかげで、婿入りした酒蔵を潰してる。」とどこまで誇張していっているのかわかりにくい説明を受けました。どれくらい誇張されているかは、寄生虫館に行ったときに確認してください。

70周年記念特別展示

今年は、目黒寄生虫館が設立してから70年ということで、特別展示がなされています。この展示も、2階の山口左仲博士の展示を見てから見学すると、亀谷博士らの行ってきたことの重要性がより理解できるのではないでしょうか?

特別展示では、シーラカンスの寄生虫の話が紹介されています。寄生虫に興味をもった中学の時に、親に頼んで初めて寄生虫館に連れていってもらいました。この時、お土産で購入したのが、このシーラカンスの寄生虫のスケッチがデザインされたTシャツでした。その当時は、「新種を発見しているのはすごいな」と思っていましたが、自分で新種(しかもシーラカンスの寄生虫と同じ単生類)を見つけて再度訪れるようになったのは、ちょっと複雑な感じでした。

亀谷博士らをはじめとした研究者のおかげで、日本では寄生虫を恐れずに生活ができるようになりました。しかし、2階の展示をみれば世界中ではまだまだ寄生虫による病気は蔓延しています。かといって、他の生物がヒトの体の中に入って病気を引き起こす感染症は他人事ではなりません。インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症は今も存在して、人々を苦しめています。寄生虫という感染症の原因の1つをしっかり理解することは、今こそ改めて必要ではないでしょうか?

おまけ

目黒寄生虫館は6階+地下1階になっています。3階以上は事務室や研究室になっており、研究関係で目黒寄生虫館を使用するときはそちらを利用することになります。詳しくは、以下のリンクを参考にしてください。

目黒寄生虫館の2階の端に、日本の寄生虫研究の歴史を紹介しているスペースがあり、山口左仲という昭和20〜30年代にかけて活躍した寄生虫学者が詳しく紹介されています。私財を投じて脊椎動物の寄生虫を調べ、寄生虫のカタログを作り上げました。その原画をみることができます。#目黒寄生虫館 pic.twitter.com/EoN4QXVzHA

— さかなとムシの研究所 (@Fish_Worms_Lab) November 25, 2023