0円マーケティングで売上7.6億円!落とし物DXサービス「find」の秘密

find COOの和田です。

株式会社findは、先月で3歳になりまして、創業4年目に突入しました。

資金調達を経て事業拡張していくこのタイミングで、この変わった事業を1人でも多くに知ってもらいたいと思いnoteを書いています。

「なんで落とし物が会社になってるの?」ってところから現状の売上まで、find社で大事にしている「オープンでいこう」の理念のもと、この3年間を振り返ってみたいと思います。

長文になったので、忙しい方は目次から「まとめ」に飛んでくださいね。

①なぜ落とし物の会社を作ろうと思ったか

まず、よく質問されるNo.1がこれです。

実は、解決したい課題があるから会社を立ちあげたのではなく、起業することが先に目標にありました。

会社員として10年勤めるなかで、資本家側にならないといけない思ったタイミングが何度もあったからです。脱サラすることだけ先に決め、何をやるのかをずっと模索していました。

起業は友人の高島とすることにしました。彼との出会いはここでは割愛しますが、とにかく仕事の楽しみ方や色々な価値観が似ていたのが理由です。

会社をつくるために2人でアイディアを出し合う日々が続きましたが、なかなか人生を賭けられるテーマは見つかりませんでした。かれこれ1年が過ぎた頃、ある日高島が酔っ払ってスマホやカバンを落としました。その翌日、彼からこんな電話がきたのです。

「各所への問い合わせや手続きがめちゃめちゃ大変で泣きそうになった。逆にこれを解決できているサービスはないから、事業としていけるのではないか?」

・・・・・なるほど!!

他のアイディアでは悩みつづけていたけれど、このテーマだけは自分もしっくりきました。自身もよく落とし物をしていたし、何より現代のテクノロジーで解決できそうという直感がありました。

その翌日に2人で会って、落とし物から考えられる事業構想をホワイトボードに書き出してみました。すると1日かけてお互いが考えてきた構想がびっくりするくらい同じで、このテーマでいこうと即決定。そこからすぐに会社を立ち上げました。

落とし物に対する課題感マックスの高島がCEO、僕がCOOに。

株式比率は6対4。2人で1000万円出しあって、2021年の12月1日に株式会社findを立ち上げました。

"海外に行った時にサーフガイドとマッチングできるサービス"という案もあったのですが、まじでそれで起業しなくてよかったです(笑)

1. 起業したものの全然うまくいかない!

創業当時の役割は、高島が資金調達、和田がサービス企画。採用は2人で頑張る。まあこんなとこでした。

勢いよくスタートしたものの、落とし物課題を解決する手段は何かもわかっていませんでした。高島が銀行にお金を借りに駆け回っている中、試行錯誤する日々が続きました。

そんな中、知り合いの伝手で、都内の鉄道企業数社にお会いできる機会を得ました。

「落とし物が必ず見つかる世界をつくりたい。そのために日本中の落とし物データベースを集約する必要がある。鉄道会社が持っているデータを連携させてほしい」そんな提案をぶつけました。

話は聞いていただけたものの、 我々は名前も聞いたことないスタートアップ。提案というよりは想いをぶつけたような内容でしたし、相手は超大企業。当たり前ですが断られました。そんな中、京王電鉄さんだけ反応が違いました。

当時の鉄道営業本部の佐竹課長は

「findが掲げるビジョンにはとても共感ができる。もしよかったら落とし物管理の現場を見てってほしい。なにかヒントになるかもしれない。」

こう言ってくれたのです。

明大前駅にある京王電鉄さんの「お忘れ物取扱所」では、69駅の落とし物が集約され、20名ほどの専任スタッフがその管理をしていました。そこで数日間働かせてもらうことができました。

まずここで感じたことは、落とし物の管理はめちゃくちゃ大変ということ。

各駅から毎日移送されてくる落とし物をスピーディーに捌きつつ、大量に寄せられる問い合わせを電話で対応していました。それは、素人の僕たちには到底できない作業でした。

何より、京王のスタッフさんたちがお客様の事を想い、一円も生み出さないこの仕事に全力で取り組んでいることが印象的でした。

合わせて、当時現場で使われていた落とし物管理ツールは、AIを活用することで格段に生産性があげられる。そう確信できたことが、この体験での一番の収穫となりました。

2. findのプロダクトはどうやって生まれたか

この会社を立ち上げる前、僕はAutomagiというAIテックのベンチャー企業で働いていました。大手クライアントから課題を引き出し、AIなどの技術を活用した解決策を提案する仕事です。そんな前職でのノウハウがここへきて完全に役に立ちました。

・落とし主は、LINEで問い合わせができる

・駅員は、落とし物を画像で登録ができる

・駅員は、検索時に画像の一覧が見れる

これらのメイン機能に、将来的にはデータ学習したAIが躍動するという構想を描きました。それを京王電鉄さんに提案してみたところ、「まずは実証実験をしてみたい」と言っていただき、開発に着手することになったのです。

一方、僕と高島はプログラミングもできなければデザインもできないので、この考えたサービスを形にすることができませんでした。

そこで前職のAutomagi時代に「こいつ天才だな・・・」と密かに思っていた若手エンジニアの井上に声をかけ、プロダクトの設計をしてもらいました。

また、これも前職で同期だったカスタマーサクセスの鬼、坂野井にも声をかけました。

他にも当時支えてくれたメンバーはいるのですが、この2人は副業が禁止されており、findから報酬を支払うことができませんでした

それでも、「おもしろそう」という好奇心だけで、土日や朝夜の時間を使って無償で手伝ってくれたのです。最終的にはfindにジョインしてくれたのですが、まぎれもなくfindの創業期に貢献してくれたメンバーです。

さらに運が良いことに、当時京王電鉄さんではスタートアップとの協業を目的とする京王オープンイノベーションプログラムを発表していたのですが、そこにfindが採択されました。これにより、費用サポートがあったり、京王電鉄グループ全体を巻き込んだ取組みがやりやすくなりました。

仲間や機会に恵まれ、「落とし物クラウドfind」の原型が完成し、京王電鉄さんと実証実験をすることになりました。

3. JR九州さんの社員になった話

京王電鉄の実証実験が決まった後、findの事業にいち早く興味を持っていたベータVC社の林社長が、JR九州さんを紹介してくれました。

彼らもまた、当時プロダクトのないfindのビジョンに共感いただき、実証実験の実施を決めていただきました。

(普通に書いてますが、これほどの大企業が創業まもないスタートアップと協業するなんて信じられないことです)

一方でfind社からすると、この2社で成功させないと会社が潰れるといった状況でした。

そこで、東京に住んでいた僕はJR九州さんの立ち上げに寄り添うため、博多に4ヶ月滞在することを決意しました。

そのほうが課題をすぐにキャッチできるし、何かあってもすぐに対処できるからです。

この話を先方の役員に話したところ、研修生という形で受け入れてくれ、更に社員寮を手配していただきました。創業初期は、僕ら経営陣の給料は無かったためほんとに助かりました。

そしてその手続き上、短期間ですが僕はJR九州さんの社員となりました。

滞在していた4ヶ月は、JR九州さんの担当者である坪山さんと、各県の駅を回ってfindの使い方などを落とし込むことができたのです。

さらには博多駅の本社オフィスも使わせてもらえたため、営業部企画課の皆様と顔を合わせることもできました。この経験もすごく大きくて、本社がどのように現場と接しているか、落とし物業務に担する温度感など、多くのリアルを吸収することができました。

一方京王電鉄さんでは、当時は業務委託だった坂野井が、お忘れ物取扱所に2ヶ月間通いつめました。土日も全部、毎日です。そこで信頼を勝ちとり、お忘れ物取扱所にはなんと彼専用のデスクが置かれていました。

こうして現場のすぐそばでサポートすることで、findはプロダクトがまだ不完全な初期フェーズを乗り越えていったのです。

もうひとつ。このフェーズで何より大変だったのがエンジニアです。使いやすさの追求だけでなく、findの場合は落とし物にまつわる細かい国の法律を理解し、プロダクトに反映しなければなりませんでした。

それをエンジニアが自らキャッチアップし、現場にも出ながら、驚異的なスピードで実装していきました。

この辺りは本当に社員が頑張ったので、主役の1人でもある白柳に今度別の記事を書いてもらおうと思います。

そんなこんなで、京王電鉄さん、JR九州さんに受け入れられるプロダクトができあがり、両社で本格導入が決定。

鉄道業界以外でも落とし物の課題は似ているため、警察署、タクシー、バス、空港、百貨店、大学など、様々な業界にfindが横展開されていくことになりました。

②どうやって売上をたてているのか

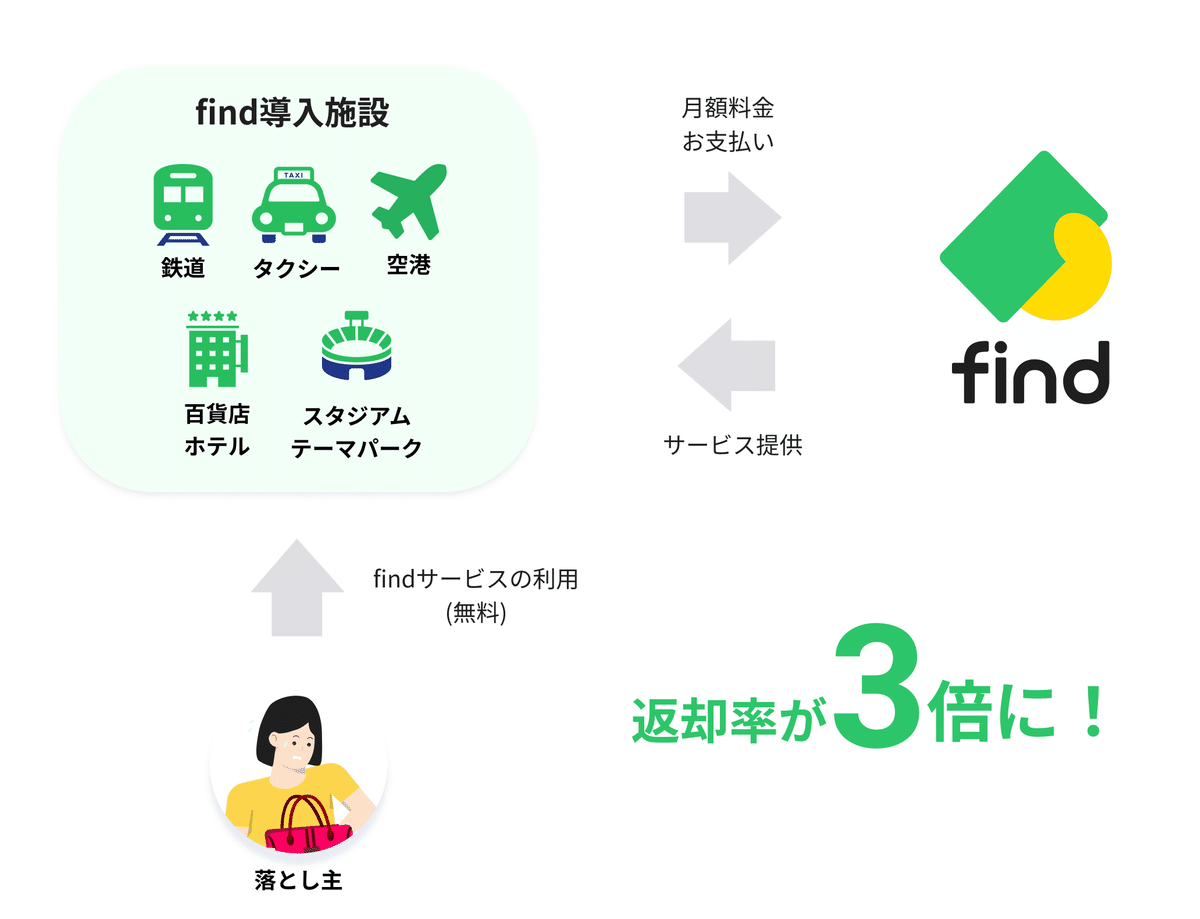

1. findのビジネスモデル

findの売上構造はとてもシンプルです。

落とし物管理が大変な企業に対して、サブスクでサービス提供するというもの。施設側は管理業務が楽になり、人件費が大幅に軽減されることが価値になります。

これだけだとよくある収益構造なのですが、このサービスの面白いところは商業施設がfindを導入すると、落とし主への返却率もあがるという点です。

なんと京王電鉄さんとJR九州さんでは返却率が4倍にもなりました。

どういう事かと言うと、例えばメルカリやamazonでお目当ての商品を探す時に、画像がなくてテキストだけだったら見つけにくいですよね。超簡単にいうと、落とし物を管理する施設ではこれと同様なことが起きていました。

findを導入して画像検索を使うことでアイテムが探しやすくなり、問い合わせに対する返却率がぐんとあがったというわけです。

僕たちは「落とし物が必ず見つかる世界」の実現のために会社をつくったので、ビジネスモデルがこのビジョンにつながっているということはとても大事なことなのです。

さらに導入企業が増えることで「横断問い合わせ」ができるようになります。落とし主は1カ所に問い合わせれば各所に連絡しなくて済むという機能です。2025年末にリリース予定なので、楽しみにしててくださいね。

2.サブスク収益は7.6億円

前期は年間収益が1億7千万円で着地。むこう一年半では7億6千万円まで積み上がっており、ここから20~30%は上乗せできる見込みです。

サービス価格は施設が取り扱う落とし物の量によって変動するのですが、現在の中央値が月額80万円になります。一般的な企業向けサービスと比較すると高いと感じた方が多いのではないでしょうか。それくらい施設の落とし物課題は深いですし、findは提供価格の何倍もの業務削減ができるつくりになっています。

「落とし物を漏れなく管理する」という観点での競合他社は数多く存在しているのですが、AIなどを活用して「落とし物業務を軽減する」「落とし物を1つでも多く返却する」といった構造のサービスはfindだけなので、従来使っていたサービスから乗り換えていただくお客様がほとんどです。

3. 数億円の広告費が0円になっている話

もう一つ、findの面白いところはサービスの広がり方です。

前述した通り、findを導入している導入施設の落とし主はLINEで問い合わせができます。従来は電話での問い合わせが一般的でしたが、これをチャットで受けることで効率があがり、対応時間が80%ほど削減できます。電話だと「いつ、どこで、何を落としたか」のヒアリングから始まり、メモまでとったりするから大変なのです。

つまり施設側からすると、電話は可能な限り減らして、find chat(LINE)に流し込みたいとなります。広めること自体が彼らのインセンティブになっているので、導入企業自らがいたる所でfindサービスの周知をしてくれているのです。

これらを広告費換算したら、chatGPTいわく数億円になるとのこと。findはその費用負担なく、findの認知が広がっていっています。これらの広告費分をすべてプロダクト開発に全振りできているのは強みにもなっています。

さらに、導入効果を実感してくれた企業がさらに別の企業を紹介してくれる現象が起きています。現在の導入のうち、なんと約8割が紹介によって成り立っているのです。

お客様は単なるfindサービスの導入企業ではなく、「落とし物が必ず見つかる世界」を共に創造するパートナーとなっていると、僕たちは考えています。

そのためにfindのセールスチームは、営業するのではなく、顧客に寄り添ってパートナーシップを結んでいくことを大事にしているのです。

③最後に

1. 一緒に変化を楽しもう!

長くなってしまいましたが、findについて、少しでも理解いただけたでしょうか。かなり特殊な領域ですが、実は開拓する余地がたくさんあり、スケール性も秘めている変わった領域じゃないかと思っています。

2025年は、某フリマアプリ大手と提携をし、落とし主が見つからなかったアイテムの二次流通なんかにも挑戦します。

記事を見て感じていただいた通り、findでは現場に足を運ぶことを大事にしている会社です。

雑談してもらえるような関係性を築けて初めて、お客様から些細な課題を共有してもらうことができる。その結果パートナーとして認識してもらえて、良い関係ができてくるんじゃないかと思っています。

それを日々findメンバーは体現してますし、パートナーのためのイベントにも全力で取り組みます。そんな考えに共感できる方に、ぜひともジョインしてもらいたいです。

2025年1月現在は約50人の従業員がいますが、むこう2年で3倍にしていきます。とくに

・findの価値を多くの企業に伝え、パートナーを増やしていく営業職

・顧客と伴走し、導入効果を最大限に引き出すカスタマーサクセス職

この2つを募集しています。

急成長するスタートアップで、一緒に変化を楽しんでいきませんか?

2. まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

このペースでfindが広まっていくことで、ネットワーク効果が生まれていきます。

日本の全ての落とし物がデータベース化できた時、落とし物が必ず見つかる世界が実現すると確信しています。

現状はまだ、findに登録される落とし物は日本の遺失物の10%しか網羅できていませんが、これが100%になったとき、このnoteを見ている方の落とし物も必ず見つかるようになっているはずです。

なかなか読み応えがあった!

最後まで読んだっ!疲れた!

という方は、ぜひ「♡」を押してもらえると嬉しいです。

オフィスが日本橋にありますので、是非遊びにきてくださいね。

お待ちしております!

AIによる記事のまとめ

事業立ち上げ

・落とし物体験から事業ドメインを決定

・鉄道会社での現場体験を通じて課題を理解

・AI技術を活用したサービス解決案で事業化

・京王電鉄、JR九州と実証実験を実施

ビジネスモデル

・サブスクリプション型で企業向けにサービス提供

・落とし主は無料利用だが、返却率は倍増している

・顧客の自発的な周知により広告費ゼロで拡大

・導入の8割が紹介ベース。7.6億円の収益規模

今後の展望

・落とし物のデータベース化を加速させる

・大手フリマアプリと提携し、廃棄品の二次流通へ

・営業職とカスタマーサクセス職を募集中