手段の目的化【シティからハイラインを考える】|リヴァプール×マンチェスター・シティ|マッチレビュー|

24/25プレミアリーグ第13節。

アンフィールドで行われたリヴァプール×マンチェスター・シティ。この試合で考察した話をしていこうと思います。

テーマは「ハイライン」。

まずはこの試合のおさらいをザッとしていこうと思います。結果はホームチームが首位の勢いそのままに終始圧倒し2-0で勝利を飾った。

前半開始のホイッスルがなってから30分間の間、リヴァプールはシティにプレッシング大嵐をお見舞い。この時間帯は正に防戦一方で何もさせて貰えてもらえなかったシティ。そこからリヴァプールの圧力が落ちていくに合わせて、シティはボール保持の時間を増やしていった。

ボールを持てれば保持する時間を作れるようにはなっていったが、ボールを取り戻せない。ボールを奪えないのがこの試合のペップ・シティの抱える一つの問題点だった。リヴァプールから意図的にボールを奪う回数は決して多くなかった。

またチームとしてどうやってボールを奪うのか?という設計が曖昧でそこを逆手にリヴァプールに前進されてピンチを招くシーンが何度も見受けられた。

どうやってボールを奪うのか?という設計を曖昧にさせたのは、リヴァプールの巧みな立ち位置チェンジや、奥の選択もしっかり持たせることで定めさせなかった要因も関わっていた。

しかし、そうは言ってもシティのチームとしてのボールを奪う設計。ボール非保持の振る舞いが甘かった部分は多かった印象を受けた。

今回そんな試合で感じた印象やイメージを言葉や図解にして形にしてみようと思います!

▪️「手段化」されたハイライン

シティのボール非保持のベースはハイライン。対するリヴァプールもハイライン。しかし両者には大きな違いがあった。シティのハイラインは目的で、リヴァプールのハイラインは手段だったということです。

『ハイラインの目的とは?』

ハイラインの目的は簡単に言うと相手からボールを取り上げることだ。また高い位置で相手のボールを奪い、敵陣深くから攻撃のスイッチを入れる→ゴールへ直結する奪い方をする!それを実行する為の手段である。

それではもう少し細かく、ハイラインを手段にボールを奪う過程を考えてみようと思う。

DFラインを高く設定し、全体の陣形を押し上げて、前線のボールプレスの圧力を増やして高い位置で相手のボールを奪う!

DFラインを高く設定し、中盤のスペースを狭くして、中盤でボールを奪う、中盤の選択を消して迷わせる、長いボールを蹴らせボールを奪う(マイボールにする)!

DFラインを高く設定し、長いボールを蹴らせる。そして背後に落ちたボールを回収する(マイボールにする)!

DFラインを高く設定し、長いボールを蹴らせる。強くて早いDFラインにボールを誘導してそこでボールを回収する(マイボールにする)!

この試合リヴァプールはハイラインを手段に、これらの恩恵をたくさん受けた。それでは対するシティはどうだったのか?

結論から言うとただハイラインを敷いただけ。ハイラインをチームで実行しただけで、前述したハイラインを敷くことで前線のプレス圧力を増す。長いボールを蹴らせてボールを回収する(これは左SBアケの所だけはよく出来ていた印象です。チームで!と言うよりもアケ個人に依存した奪い方が目立ちました)。ハイラインを手段にボールを奪う目的を達成することができなかった。

ただDFラインは高く設定している。ただハイラインを敷いて背後のスペースをプレゼントしている状態。

リヴァプールの後方で動くボールに圧力がかかる訳でもなく、後方を押し上げることで中盤のスペースを消した訳でもなく、意図的に長いボールを蹴らせてボールを回収した訳でもない。そんなハイラインになってしまったのがこの試合のシティのハイラインの結論です。

▪️シティのプレス構造

それではこの試合のシティのボール非保持プラン。特にプレッシング局面での解説をしながら、ハイプレスを考えていきたいと思います!

シティはリヴァプールに後方でボールを持たれるとハイラインを設定し、前からボールに圧力をかけた。

トップのハーランドは明確にファンダイクをマーク。彼にボールを入れさせない。右CBに入ったA・ゴメスへボールを誘導したいチームの狙いが伺えた。

しかしここから先の設計がシティは甘かった。

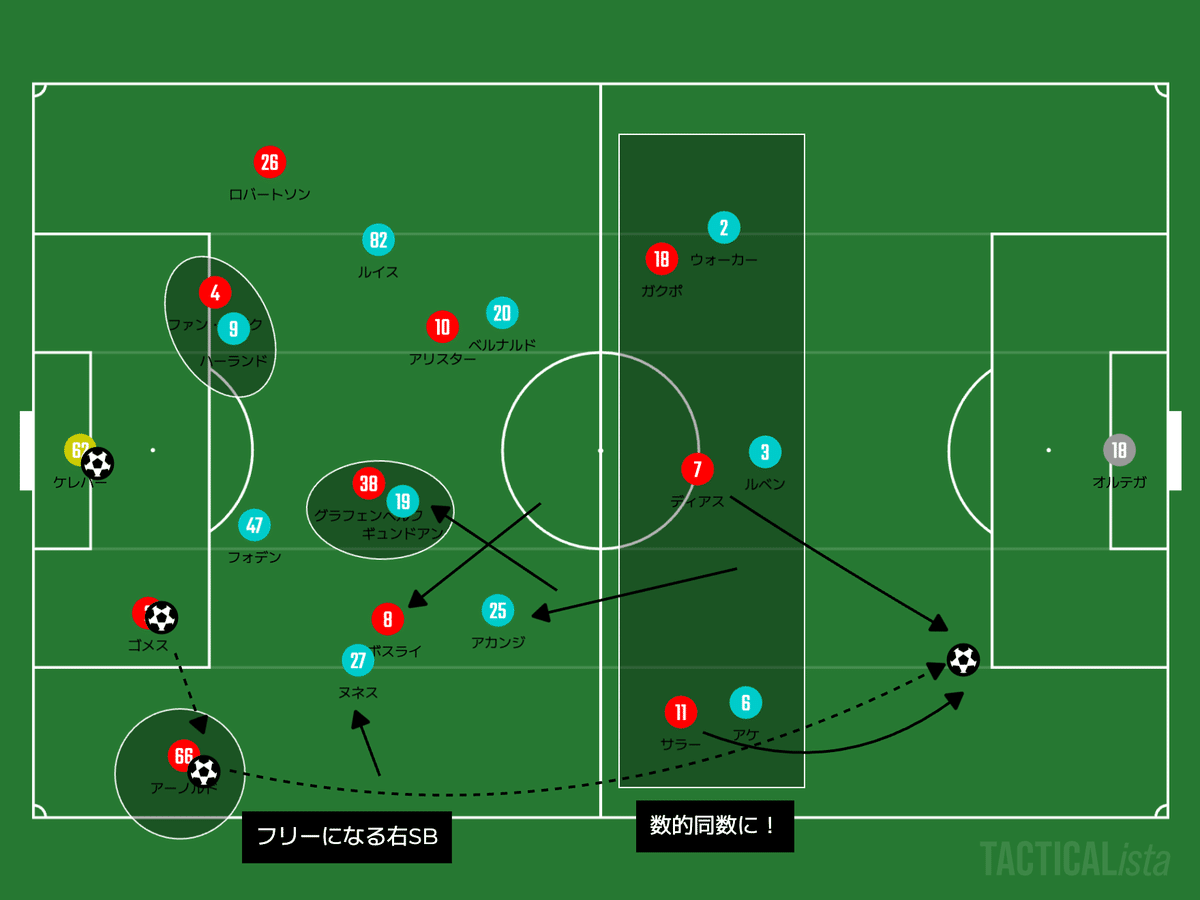

シティはリヴァプールのボールが右へ誘導される。シティ側から見たら左サイドへ。そちらへ誘導すると守備対応するのはフォーデン、ギュンドアン、左WGに入ったマテウス・ヌネス。

この前線3人の守備対応が定まらずに、シティのハイラインは脆いモノとなった。チームの設計が悪かったのか、個人の守備強度が悪かったのかは分からないが、ボールに対する選択がはっきりしないとチーム全体の守備強度や厚みの低下に繋がるなと感じた。

ボール非保持の際にハーランドと共に最前線からボールに牽制に出たのはフォーデン。フォーデンはアンカーのフラーフェンベルフのパスコースを切りながら、右SBゴメスにボールが入るとプレスに出るタスクを与えられた。

しかしそうなるとどうしてもA・ゴメスへのボールプレスが弱くなる。またマークされているフーフェンベルフはフォーデンが離れた瞬間に移動してゴメスのパスコースとなり中盤底でパスを引き出すように。

そこで中盤のギュンドアがフラーフェンベルのマークに行くように。次はリヴァプールが対策を講じるターン。

ギュンドアンがマークしていたIHソボスライの登場。後方が窮屈と見るやトップのディアスの周辺にいたIHソボスライが落ちてA・ゴメスからパスを引き出す。

じゃあ次はシティのターン。どうする?

このソボスライのアクションによって、シティのプレス基準は大きく揺さぶられる。

ギュンドアンは自分が前に出ると同時にアカンジに前に出てこい!というアクションを見せる。左WGに入ったマテウス・ヌネスはよりインサイドを意識した立ち位置がスタートになっていく。

すると右SBのアーノルドもフリーになってしまう。またアカンジが前に出ることで前線数的同数に!この条件が整った時、皆さんは何を想像しますか?

当然アーノルドから高精度のキックがハイラインの背後へ放たれて一気にゴールへ迫られる。こんなシーンをシティは何度もリヴァプールに実行されていった。

▪️前線の迷いが後方に繋がる

このシティのプレス構造をご覧になって、先程前日したハイラインを手段にしたの目的は達成できただろうか?

ハイラインにすることで相手のボールへ圧力を増す→後方で動かすリヴァプールのボールに圧力がかからない状態。A・ゴメス、右SBアーノルドをフリーにさせた状態で前線へ何度もパスを供給された。

ハイラインにすることで中盤のスペースを消して中盤のボールをインターセプト→落ちるソボスライに縦パスを入れられる。また落ちるソボスライ、アンカータスクのフラーフェンベルフにつられて中盤が中に絞りすぎて、右SBアーノルドがフリーに。また最終ラインのCBアカンジも前に引っ張られて後方が手薄に。

ハイラインにすることで長いボールを蹴らせてボールを回収→左SBアケは何度もサラーへの縦パスロングボールを跳ね返す。しかし一本の長いボールで前進される、もしくはそのボールをギリギリでかき出すシーンが目立つ。カイル・ウォーカーは対角に飛んでくる長いボールのほとんどを対峙するガクポに競り負けて前進される。

このような結果を突きつけられたペップ・シティ。ハイラインを手段にリヴァプールのボールを意図的に奪った回数は極めて少なかった。反対にハイラインの背後を突かれて失点を重ねる結果となった。

▪️どうすればハイラインを手段化できたのか。

結果としてハイラインの目的を達成できなかったペップ・シティ。それではここからは、どうすればハイラインを目的化せずに、手段化し、リヴァプールのボールを取り上げるという目的を達成出来たのか?を考察していこうと思う。

①明確なボールプレス

まずはボールプレッシャーの圧力を増やすこと。この試合結局CBアカンジが中盤につり出されて、後方はリヴァプールの3トップとシティのDFラインと数的同数の状況が続いた。

ハイラインを仕掛けて最終ラインが数的同数になることは珍しいことではない(ハーフコートマンツーマンでボールプレスにいく戦術は現代サッカーにいいてよく見るようになった光景)が問題はボールプレッシャーの甘さだった。

最終ラインが数的同数。カバーがない状態で、フリーでボールを背後へ蹴られれば当然マークをひっくり返されるリスクは増える。数的同数で後方のマッチアップが明確ではあるが、どうしても背後のスペースケアが気になってタイトにマークに行けなくなる悪循環も起こる。

ハイラインでDFライン数的同数ならば、やっぱりボールへプレスをかけなければただただリスクが高くなってしまう戦術となるハイライン。

ハイラインの目的とは?で話した通り、ハイラインを敷くことで陣形をコンパクトに!陣形をより前に押し上げてボールへのプレスにいきボールを奪う!という説明をしたが、全くこれが出来ていなかったシティの前線。

最終ラインが数的同数。リヴァプールの強力3トップに対してカバーなしで対応するのは非常にリスクだが。ハイラインを敷いて数的同数の状態ならば、リヴァプールが後方で保持するボールに対しては明確に圧力をかけるべきだった。

そのチラつくリスクがシティの前線が思いっきり前にいけなかった要因かもしれない。しかしハイラインを敷いている以上にボールに圧力がかけ続けられなければ逆に大きなリスクになる。それをここ数試合シティは嫌というほど体感してきたはずだ…

だからこそ左SBに入ったアケのパフォーマンスの素晴らしさが増していく。サラーに放たれるボールに制限がかかっていない中。またカバーとなるアカンジもいない中。何度もピンチに対応したアケの対応は本当に素晴らしいかったと私は声を大にして言いたい。

②A・ゴメスにボール持たせる

そうは言ってもやっぱりリヴァプール3トップに数的同数は怖いよ!と言うならば次の案はどうだろうか?

DFライン4枚は最終ラインに留まる。アカンジは前に出ない!カバーがいることで前線で待つリヴァプール3トップにタイトにマークに行けるメリットも生まれる。

しかしDFラインの人を増やせば当然どこかのエリアが手薄になるがフットボール。この試合シティが手薄にさせるエリアはリヴァプールの後方エリア。右CBゴメスに時間を与える戦術を採用することをお勧めしたい。

なぜ右CBゴメスにボールを持たせるべきだったか?

まずはこちらサイドの先にはアケがいるからだ。サラーへの長いボールをアケは何度も何度も競り勝ち、インターセプトしてボールを奪取。五分五分のボールの回収率も高かった。ディエルで勝てる場所へボールを誘導するの守備構築を考える上で重要になるはず。

反対にこの試合ウォーカーのディエル勝率は低かった。ガクポとの空中戦でほとんど負けてしまい、シティの右サイドへ放たれたロングボールはリヴァプールの一つの前進の形となっていた。だからこそ、そこへボールが入らないように。GKケレハー、左CBファンダイク、左SBロバートソンへのパス誘導は行わない。そんなことも踏まえてファンダイクにはハーランドにみっちりマークをつけさせたのかもしれない。

それではアケサイドにボールを誘導するのであれば右SBをフリーにしてもいいのでは?リヴァプールにおいてその選択は皆無だ。

なぜなら右SBにはプレミアリーグの中でも屈指のキックを持つ持ち主がいるからだ。

それは左CBファンダイクにも言えることだ。彼から対角に放たれるキックはサラーの攻撃スイッチを一気に入れる。だからこそハーランドにファンダイクをマークさせて、そんなシーンを作らせない算段だったはずだ。

こんな考察から私が右CBゴメスにボールを持たせるべきだと思った理由だ。

▪️おわり

「ハイライン」に注目してこの試合を振り返ってきましたがいかがだったでしょうか。

ハイラインを手段に何度もシティのボールを奪い去ったリヴァプール。ハイラインが目的となり背後のスペースをプレゼントしてしまったマンチェスター・シティ。

「ハイライン」を整備できたら結果はもう少し変わったのかしれないと思いを馳せながら書いてみました。

そもそも「ハイライン」をやめてもう少しラインを下げて、後方でリヴァプールにボールを持たせれば、スローペースに持ち込めたのでは?という思いもあるが、それはペップ・シティのスタイルに反することだ。

サッカーは哲学やチームスタイルが強みになることもあれば、反対にそれが弊害になることもあるよな、と改めて教えてもらった。

そして「ハイライン」を実行する上で、一番大事になのはボールに対する制限が大事だなと感じた。だからこそ今季トレンドになりそうな[4-2-4]プレスに繋がるなと。そんなことも考えながら、連動しながらこの文章を書きましたとさ。

少しでも面白味を感じてもらえたら幸いです👋

ここから先は

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?