vol.5 赤ちゃんの発育発達とトレーニング

こんにちは!サッカームーブメントデザイナー清水智充(ともち)です。

今回は、私のムーブメントデザインのベースとも言える、赤ちゃんの発育発達について、お話します。

私は日本コアコンディショニング協会のトレーナーライセンスを持ち、子供たちの身体機能向上のトレーニング指導や、学校へ出向き、子供や保護者、先生方に講演等も行っています。そこでよくお伝えする内容を記事にしました。

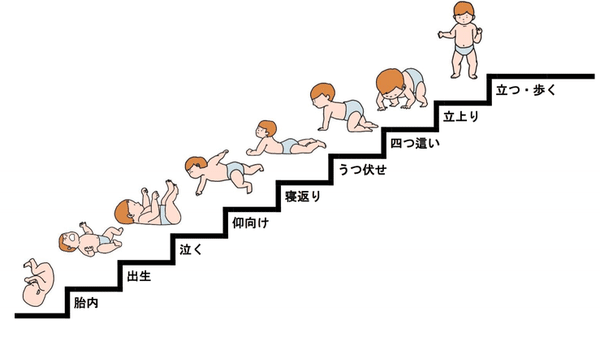

下の図は赤ちゃんがお母さんのお腹から産まれてから、立ち歩くまでの段階を示した図です。(日本コアコンディション協会資料より引用)

人は生まれ育った環境の中で個人差はありますがこのような段階を踏み、約1年くらいの期間で、立ち上がり、歩くようになります。言い方を変えると、立ちあがり、歩くために約1年をかけてトレーニングしているといっても良いかもしれません。

立ち歩くために必要な機能を段階的に獲得(トレーニング)していきます。

泣く

呼吸や腹部(インナーユニット)の安定のための横隔膜の運動

仰向け

腕、脚の可動性の獲得、(腕、脚を自由に使う)手と目の協調

寝返り

からだの正中感覚を養う、定頸

うつ伏せ

体幹伸展筋の発達、股関節伸展、下部体幹の安定腕を動かす土台として、肩甲骨安定性

うつ伏せ〜腹這い

体幹をくねらす動きから、腕と脚の強調性を獲得

四つ這い

肩甲骨と股関節の安定(股関節の臼蓋発達、求心性獲得)、股関節伸筋群発達

お座り

骨盤を立たてる、腰椎前弯、姿勢保持

高這い

腕の筋力、肩甲帯機能向上、足趾、脚の伸展機能向上

つかまり立ち、伝い歩き

脚における重心移動、股関節の内転外転機能向上、足底感覚向上

そして、

立つ、歩く

となります。

これは、あくまでも一般的なというか、望ましい過程で、実際は家庭環境により違いが生まれます。たとえば、団地に住んでいて、赤ちゃんが大声で泣くと近所迷惑になるから、すぐにおしゃぶりを加えさせて泣き止むようにしていた、とか、昔の家のような広い部屋がないので、赤ちゃんが自由にハイハイで動きまわることがないまま、すぐにつかまり立ちしたとか。

よく、うちの子は歩き出すのが早かった、と自慢そうに話す親御さんがいますが、実は、それは、要注意です。なぜかというと、必要な機能を十分に獲得しないまま成長してしまったことになるからです。これは、その後の生活やスポーツ活動において、ケガや痛みの原因となってしまうのです。

生活様式の違い、時代とともに変化する生活様式、環境は子供の発育発達と身体機能の発達に大きく影響しています。良くも悪くも、人は環境に適応します。

発育発達の各段階で獲得する機能を説明しましたが、そこにでてくる、からだの部位について、何か気づいた方はいますか?

そう、肩甲骨、股関節、脊柱、骨盤など、体幹にある骨ですね。まさに私が求めるムーブメントメントデザインにおいて、重要な部位であります。

赤ちゃんは常に体幹を最大限に使っている、といって良いでしょう。赤ちゃんの可愛い動きを観ていると、汚れのない、自然で、効率的で理想的な動きをしています。

ひとつの方法ですが、ハイパフォーマンスを求めるなら、サッカーのプレー中、動きにくさを感じたら、赤ちゃんの動きを、一からやってみるのもありですね。ひょっとしたら、動きにくさが改善されるかも。

そんな方にはぜひこのトレーニングを!

↓↓↓↓↓

続く