【東大SPH】受験してみた。

と、いうことで。

めぐりめぐって救急医をしていた私(前回の記事をご参照ください)は、公衆衛生大学院への進学を目指すようになりました。今回は「行けるもんなら行きたいけどさ〜時間とか〜仕事とか〜」な、かつての私のようなあなたに向けて、私の東大SPH受験記(2024年8月受験)をお送りします。レッツトライ。

1. どこにする?

「行けるもんなら東大に行きたいよ、そりゃ」と最初から思ってはいました。かつての職場の上司も卒業生でしたし、彼以外の卒業生でも救急集中治療分野で活躍されている方は複数いらっしゃり、憧れでもありました。でも、同時に「私には無理かもなー」とも思ってました。東大SPHは良くも悪くも「試験一発勝負」なので、とにかく当日の試験(統計数学とか統計数学とか)ができなければ一次試験は合格できない=ちゃんと試験勉強しなくてはいけない…できる?というのが情けないけれども本音でした。とりあえず試験問題を見て相手を知ろう、と思って過去問題を取り寄せたのは、実際に受験する前々年度のこと。そこで統計の問題を一目見て「これはむり!」と思い、即やめることにしました。実際に昨年度は出願すらしていません。先の自己紹介noteでも書きましたが、高校3年間のうち1年間をイギリスで過ごしていた私は、日本で学んだ数学はⅠAまで。ⅡBはイギリスで取得した単位で互換させ(イギリスでやっていたことは中学校レベル)、そもそも文系だったのでⅢCなんて選択肢になかったのです。それで医者やってるんだから、我ながら恐ろしいぜ… 東大SPHの入試で求められる統計の知識は、公には「統計検定2級程度」ということになっていますが(そしてそれほど難しくないと皆様仰いますが)、そのベースにあるのは高校数学で学ぶ統計数学の基礎知識(微積とか)であり、「これは無理だな〜」と思ったのでした。

結局何も具体的なアクションを起こさぬまま日常診療に忙殺されていた2024年4月、現在の勤務先の所属長に「こんなのあるよ〜行ってみたら?興味あるでしょ?」と教えてもらったのが、かの有名な木下喬弘先生率いるEpiTAP主催の医療統計セミナーでした。ちょうど5月のセミナーは名古屋開催ということもあり(参加費の5万円がけっこう痛い出費だなと思いつつ)、勤務の都合もついたのでふらっと参加。それまでも臨床の片手間にちょろ解析したことはありましたし、Original Researchを(おんぶに抱っこに肩車状態で)書いたりしたことはありましたが、本格的に統計の基礎と肝を学んだことのなかった私は、目から鱗とはこのこと…っていうか全然ついていけないけれど、ただの数字の羅列が色を帯びていくように変わっていく統計解析の鮮やかさにすっかり魅了され、これをもっときちんと学びたい、学ばなくてはいけない… やっぱり公衆衛生大学院か。と思い至ることになったのでした。

木下先生がハーバード大学公衆衛生大学院のご出身であったこともあり、進学の相談をさせていただき、ハーバードへ行くリアルな試算と本気のシミュレーションをしたこともありました。でも、やっぱり私は日本で生きていくだろうし、多少英語はできるけれども母国語で学べるならそれに越したことはないし、何より.ac.jpのアカウントとコネクションが欲しい。仕事のペースは落としたい、どうせ学生になるならとことん没入したい、臨床から少し離れたい。でも完全に臨床から離脱するのも怖い。っていうかこの円安時代にアメリカで1年間無職で学生だけするには金が足りない。という最後は逃げ腰というか打算というかどうしようもない言い訳を並べて、日本での進学を目指すことに。一度ハーバードを本気でシミュレーションすると、「東大なら行けるんじゃね?」と錯覚し、さらにちょうど同じ頃、東大SPHの入学説明会があり、EpiTAPの講習の帰りで公衆衛生熱が高まっているときにオンラインで参加し、先生方のお話を聴いて「よし、やっぱり東大に行こう」と照準を定め、この説明会の日の夜から勉強を始めました。5月25日のことです。受験当日まで約3ヶ月でした。

ちなみに。

先に引き際を決めて逆算して行動することが多い私は、SPH受験は2回(2年)まで、と決めていました。自分が好きなこと・やりたいことと、自分に向いていることは必ずしも一致しない(※勝手な持論)と思っているためです。受験勉強で得た知識は無駄ではないですが、合格しなければ次に進めない。何も保障がない中で時間と労力だけを掛け続けることは私にはできない。ということで、今年は東大だけを受験しましたが、不合格だったら、来年は①東大リベンジ、②京都大学チャレンジ(名古屋から東京は通えないけれど、京都なら学割を使って通えるかも、と思っていた)、③聖路加国際大学の順で考えていました。

2. 働きながら、勉強する。

▼最初にまとめると、私の受験体験の全体像はこのような感じでした

準備期間:約3ヶ月(平日3時間、休日8−10時間程度)

全体的に参考にさせていただいたブログ(鉄板):

「東大SPHを目指す貴方へ」 ※受験体験記90が私のものです。

過去問題以外の参考書(統計):

「中学レベルからはじめる!やさしくわかる統計学のための数学」

「完全独習 統計学入門」

「Youtube 予備校のノリで学ぶ大学数学・物理」

過去問題以外の参考書(公共健康医学基礎):

「公衆衛生がみえる」※毎年新しいものが出ます

「クエスチョンバンク 公衆衛生」(医師国家試験用)

QB Online(上二つと連動して問題演習でき解説を参照できるので便利でした)

過去問以外の参考書(専門科目):

「社会と健康」(川上憲人ほか)

「わかりやすいEBNと栄養疫学」(佐々木敏)

「保健医療専門職のためのヘルスコミュニケーション学」(石川ひろの)

「はじめて学ぶやさしい疫学」(日本疫学会標準テキスト)

論文:

1400字くらい。「孤立・孤独と援助希求」について。

苦労したのは勉強時間の捻出です。私は周囲の誰にも言わずに受験することにしていた(特に理由があるわけじゃないけれど、仕事に支障を出したくないし、周りの士気にも影響するかな、とか、何より落ちたら気まずいしさ…)ので、基本的には業務時間内には業務以外のことはせず、起床〜家を出るまでの間と、通勤の電車内、帰宅後〜就寝までの間にどれだけ時間を作れるか…ということで、4時起床、23時就寝をベースに、平日は3−4時間、休日はほぼすべての時間を充てがいました。それでも月に4−5回の日当直業務があり、しんどかったですね。勉強は楽しかったけれど。動かないし、食べる以外に楽しみがなくて、5kg太りました。(SPH入試の後に集中治療科専門医試験もあってさらに2kg太り、パーソナルトレーニングに課金して筋トレにハマった話は、また別でまとめようかな。需要あるかな。)

総じて、3ヶ月という限られた準備期間だったからこそ、なんとかなったような気がします。大きな声では言えませんが、勉強のモチベーションになったのは「仕事やめたい」というネガティブなんだかポジティブなんだか、よく分からない感情でした。

3. 科目別攻略法(英語、統計学一般、公共健康医学基礎)

東大SPHの受験科目は、以下の5つです(2024年時点):

①英語:長文読解3題(内容は公衆衛生に関わるもの、出所はいわゆるbig journalが多い。2024年は問題文も解答の記述も英語だった)…2時間

②統計学一般:択一式20題(関数電卓が貸し出されます。練習時間あり。)

③公共健康医学基礎(要は医師国家試験の公衆衛生分野):択一式20題

…②と③をあわせて100分

④専門分野論述:疫学、医学統計、予防医学、健康教育、精神保健、医療倫理、医事法、公衆衛生調査方法論、医療情報システムの9題から4題を選択して論述で解答…80分

⑤小論文(試験要項にテーマが書かれていますので確認を。ここ数年は毎年同じ、「自らの実務経験や知識に基づいて、公衆衛生上の課題と対策について論ぜよ」字数制限なし)

過去問題は、東京医学会で10年分を購入でき、窓口で直接購入するか郵送してもらうこともできます。試験当日の時間割は次回のnoteに載せますね。

英語は通勤中にポッドキャストでNEJMやJAMA, Lancetを聴き流し、隙間時間に自分の臨床分野に近しい論文をたまに読み流す程度。本題とはちょっとずれますが、初めて英語の過去問題に取り組んだとき、長文を読んで「なんて面白いんだ!」と思い、これを受験生に読ませ、問う学舎にぜひ入りたい、と思いました。

公共健康医学基礎に関しては、国家試験ぶりに「公衆衛生がみえる」と「クエスチョンバンク」を買い、QB Onlineアプリをダウンロードし、コツコツ解き進め、一方で東大SPHの教授・講師陣が執筆された書籍を読んで知識のまとめ直しをしました。

問題はやっぱり統計。「統計学演習」という本が鉄板の受験対策本として紹介されていることが多々あるのですが、数学の基礎がない私には到底歯が立たず、1回目の挫折。諦めて「中学レベルからはじめる!やさしくわかる統計学のための数学」を購入し、余す所なくやりきり、並行して数学ⅡBの基礎的な問題集を購入し、微分積分、統計あたりの応用はともかく基礎は解ける、という段階になって「完全独習 統計学入門」という本に手を出しました。これも意外とサクサク進み、なんだかできるようになった気がしてもう一度「統計学演習」に戻ったのですが、解説の少なさに2回目の挫折。もうこの本の攻略は諦めて、過去問題を解いてみることに。ここで私は、重要なことに気づきます。「択一式じゃん、そういえば」

そうです。統計(と公共健康医学基礎)は、択一式なのです。つまり、途中の計算式など不要。4択(5択だっけ?)の中から、最も近しい答えが導ければ、ズバリ正解の値に辿り着けなくても正答できるのです。ということで、受験本番まで時間もない(たしか6月末頃だった)ので、「正当法で唯一無二の解答に辿り着けなくても、近いところまで行ければ良し」に作戦変更しました。私のように数学や統計の基礎がない文系頭には問題文そのものが難解に見えますが、問われていることは極めて基本的な基礎の基礎だったりします。この作戦変更が功を奏し、受験1ヶ月前には過去問題は8−9割正答できるようになりました。

これを読んでいる方の中にも、統計を理由に東大を諦めようかなと思っている方もいらっしゃるかもしれません。が、一度だけ思い込みを捨てて取り組んでみて、どうにもならないか、どうにかなりそうか、見極めてみることをおすすめします。数IIBを今更独学でなんとかするレベルの私でも、なんとかなりました。

4. 論文、どうする?

東大SPHの論文試験は、事前に課題(「自身の知識または実務経験に基づく公衆衛生上の課題と対策について論ぜよ」)が出されているので、私は予め解答案を作成して行きました。で、当日は解答用紙に再現すれば良い…のですが、試験の最後の最後にこの論文の時間がやってくるため、頭も腕も疲れすぎて「これなら書類といっしょに事前提出でよくね?」と思いながら必死で書きましたね…。暗記するにも再現するにも、私には1400字が限界でした。

論文の構想を練る時間は、SPHへ行きたい気持ちを再確認して、これまでの自分のキャリアと人生、大事なことが何なのかを振り返る貴重な時間でした。

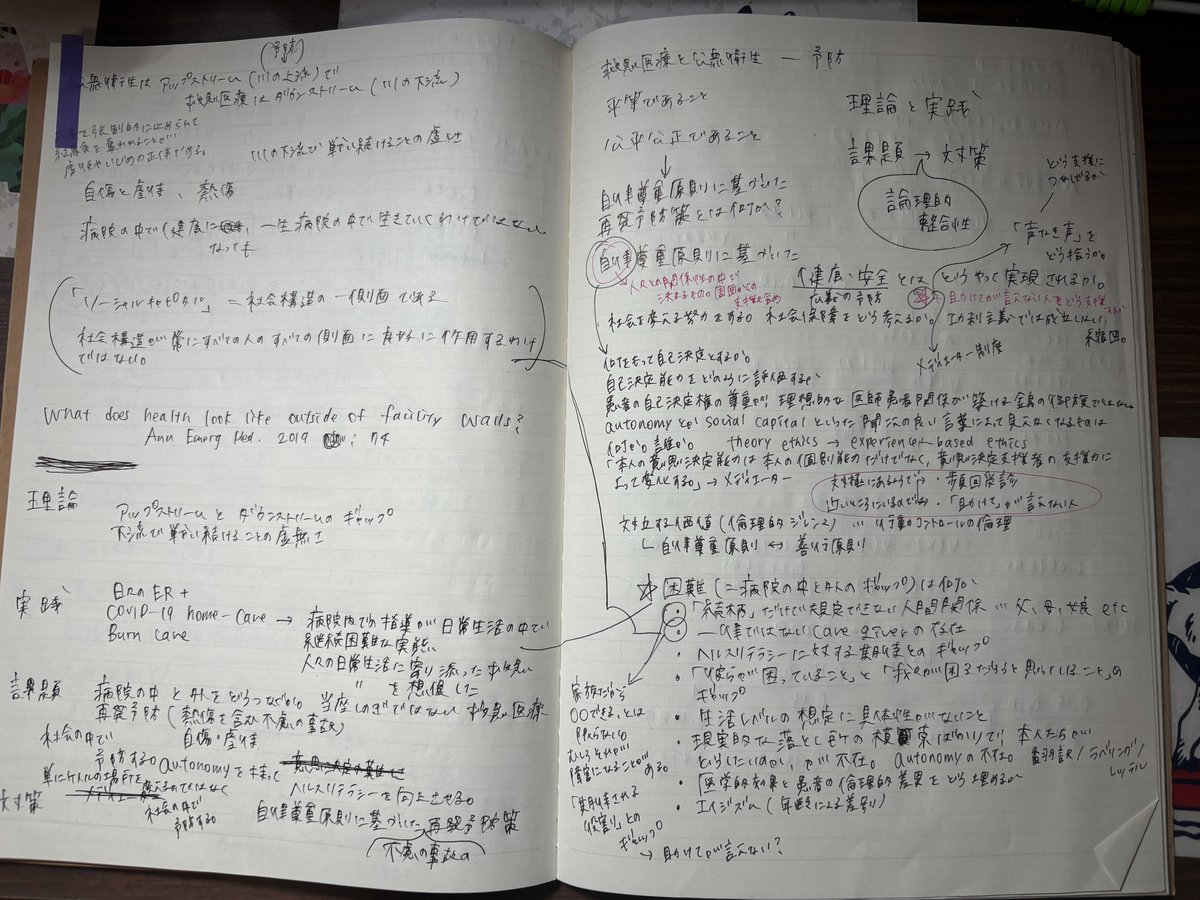

各科目の勉強を続けたノートは全部で5冊。試験後に過去問は捨てたけれど、これは捨てられない

次回は「いざ!本番」編です。

一次試験の緊張と疲労困憊っぷり、そして二次試験で噂の雛壇面接や、いかに。

かしこ