「私を幸せにしてくれない」という言葉への違和感

こんばんは、ファーです(^-^)

お盆の絶賛7連勤中です(´・ω・`)

今日は、「私を幸せにしてくれない」っていう言葉について。

幸せは、「してもらうもの」なのかな。

幸せは、誰かが供給してくれるものじゃない。

周りに居る人間は、自分の幸せ供給機じゃない。

幸せは、自分で調達して、感知するものだと思う。

だから、幸せを増やしたいなら、

・調達する手段を増やす

・感知する範囲を広げる

この2つだとおもう。

そしてそれは、他人がしてくれることじゃなくて、自分でやること。

反論として、

「恋人は幸せをくれるやん」

とかあると思う。

確かに、

「愛してる」と言われること、

プレゼントをくれること、

スキンシップ、

そういうたくさんの“要素”をくれる。

でもそこで、それをしっかり味わえるかは、

自分による。

しっかり味わえなかったり、

恋人を「私を幸せにしてくれる」

“幸せ供給機”と思ってる人は、

すぐに「足りない、もっと」となる。

自分で調達して、

感知することが出来ないと、

与えられるのを待つことになる。

そして不平不満を漏らす。

だから「私を幸せにしてくれない」という言葉に対しては

「自分を幸せにするのは、自分の課題のなのでは?」

というのが、今のところの、考え。

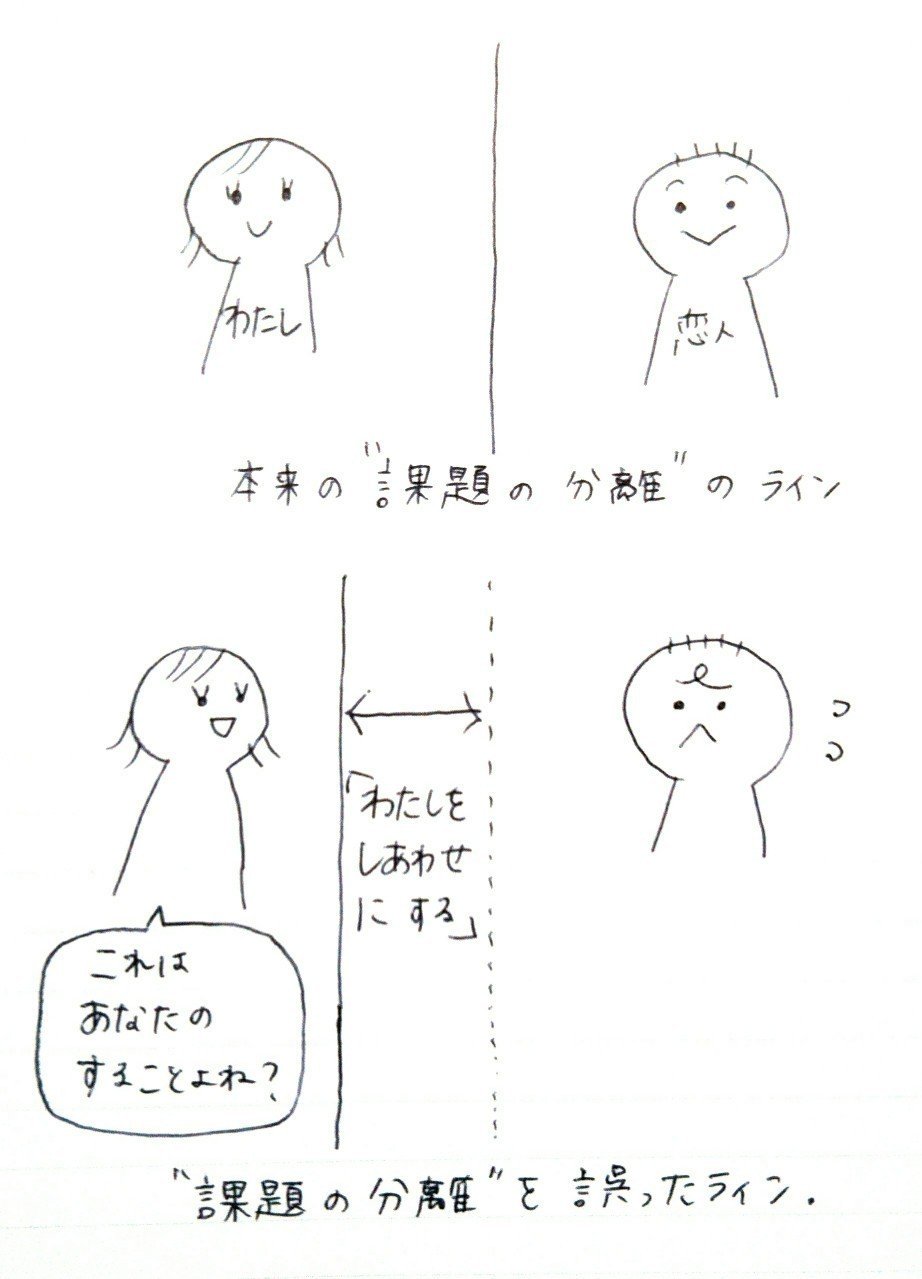

アドラーの「課題の分離」で考えると、

こんな感じ。↓

ところで

「恋人」と「幸せ」の関係は、

にわとりを育てることに似ている気がする。

ex)にわとりのお世話をする

=恋人との関係を、良好に維持する。

=自分の人生に存在してもらうためのメンテナンス

ex)たまごがうまれる

=好意を示してくれたり、力になろうとしてくれる

=人生に存在してもらうために、

メンテナンスした結果。

※強要しても生まれない、“たまたま”

相手が生んでくれたもの。(ここ重要)

今日は、こんなもんで!

ではまた会いましょう~(^-^)