ころりんおじぎ 芳中犬ポーチ|#江戸わんこシリーズ②

江戸時代の「ゆるかわ」絵師、中村芳中《光琳画譜》のまんまる子犬がいつも一緒にいられるグッズに。江戸わんこシリーズ第2弾。

本商品の販売は終了いたしました。過去の活動記録としてご覧ください。最新のミュージアム部グッズは【こちら】でご覧いただけます。

みなさま、こんにちは。フェリシモ「ミュージアム部」、アートナビゲーターのなりちゃんです。今回は、仙厓犬・芦雪犬にならぶミュージアム部オリジナルグッズ「江戸わんこがころりんおじぎ 芳中犬ポーチ」をご紹介します。

中村芳中《光琳画譜》のまんまるころりんわんこ

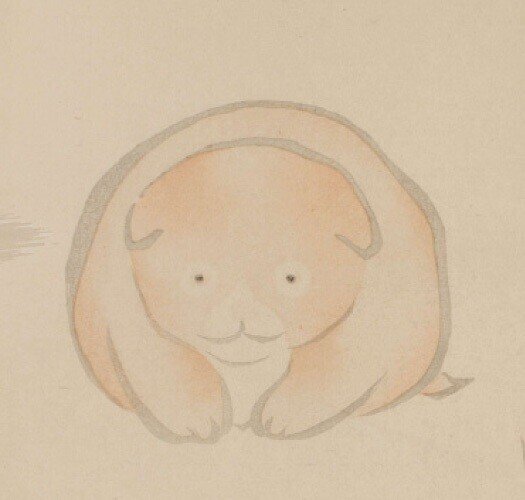

中村芳中(生年不詳~1819年)『光琳画譜』より「仔犬」

色摺絵本、江戸時代1802年、国文学研究資料館所蔵

芳中が描いた、心をなごませてくれる癒やし系わんこ。とぼけたお顔や、お行儀よく前足をそろえるおじぎのようなポーズもかわいらしく、江戸美術のマスコット的存在として広く愛されています。このほのぼの犬のかわいさを日常に顕現させるべく、立体再現しました。

作品は一方向からしか描かれていませんが、手前に寝そべる白犬のもっちりボディーを見るに、こちらの白茶の犬も「きっと、おまんじゅうのようなまんまるボディーに違いない」と解釈。球体に近いフォルムで作成しました。

芳中犬といつも一緒にいられるぬいぐるみポーチに

見ているだけで癒やされる芳中わんこと、もっと触れ合いたい! 日々の暮らしの中でいつも一緒にいられるように、ぬいぐるみポーチに仕立てました。

目の細かいふかふかのパイル素材に、もちもちの中わたをちょうどよく詰めました。たとえるならばベビー製品のような安心感のある丸みとさわり心地。今回の江戸わんこシリーズ3種類のグッズは、作品の紙質の雰囲気に合わせて、それぞれ異なる生地を使用しています。

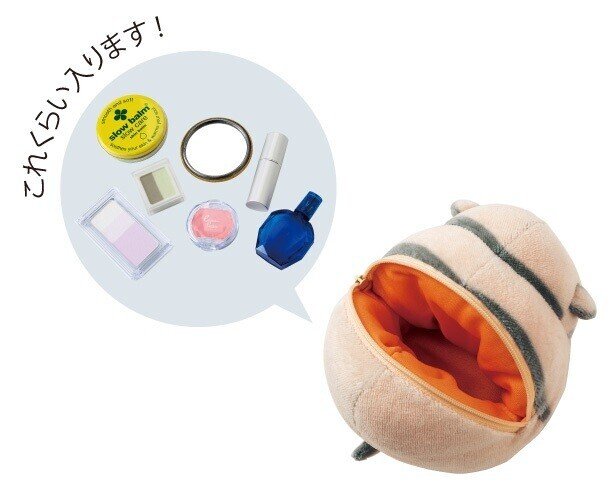

まんまるボディーなので、ポーチとしての容量はご愛嬌。目薬やコスメ、スマホの充電器など、ちょっとした小物をころりんと持っていてくれます。

芳中作品の特徴である、のびやかでやさしい太めの輪郭線や、色刷り・合羽刷りの後に濡れた布などで色味を拭き取る「拭きぼかし」技法で表現された毛色の濃淡まで、プリントで再現。ふかふかと手のひらにおさまる、愛らしいサイズ感です。

バッグの中をふと見れば、目が合う芳中わんこ。いつでも一緒にいてくれます。

「みんなの江戸美術」から生まれた「ゆるキャラ」

それにしても、なんともいえないこのゆるさ。もはや現代にも通ずる「ゆるキャラ」的なかわいさがありますよね。でもこのわんこが生まれたのは、なんと200年以上も前のこと。いったいどんな時代背景でこんなわんこが生まれたのか? 江戸美術の大きな流れをざっくりまとめてみました。

美術史における江戸時代は、豊臣氏が滅亡した1615年から大政奉還の1897年までを指します。江戸時代の美術のキーワードのひとつは「美術の民衆化」。

徳川治世の天下太平の世、しかも鎖国という特殊な状況が続く中でのこと。これまで美術の主体だった公家・武家にかわって、町人たちが暮らしの中でクリエイティビティを発揮。「えらい人のためのアートではなく、暮らしの中でみんなが楽しむアート」へ展開していく大局としてとらえることができます。お城にしまわれた金ピカじゃなく、私たちのためのデイリーなアート&エンターテインメントだからこそ、喜怒哀楽をゆさぶる多様な表現が生まれました。

作者・中村芳中ってどんな画家?200年も前にゆるキャラを生み出せた理由

中村芳中は、江戸時代後期に主に大坂で活躍した絵師ですが、文献資料も少なく、生年もはっきりしません。尾形光琳の表現を学んで引用した『光琳画譜』を上梓したことから、広義の「琳派」の絵師として語られることが多いようです。

琳派とは:平安のやまと絵に端を発する、日本美術の本流ともいわれる流派のこと。16世紀の俵屋宗達&本阿弥光悦→17世紀の尾形光琳→18-19世紀の酒井抱一といったように、時代を超え、さまざまな地位の絵師によって私淑で継承されてきたスタイル。華やかな造形や意匠性が特徴。

芳中はもともと、「文人画」から絵描きをはじめましたが、筆のかわりに手・指・爪、場合によってはひじや髪などを使って描く中国生まれの「指頭画」も得意としていました。盃や卵の殻を使って描いたこともあったよう。宴席でも即興的なパフォーマンスアートで、人々の目を楽しませていたようです。

さらに、芳中は俳諧を生涯愛していました。俳画や俳画の挿絵もたくさん描いていて、俳諧仲間をつてに江戸に向かうほど、友人もたくさん。きっと面白いネタや流行の話題を探して、常にアンテナを張っていたのではないでしょうか。そんな中で尾形光琳を知り、たらしこみなどの技法を取り入れ、自分のスタイルを確立。琳派への着目は、もしかしたら江戸という新しい土地での自己プロデュースも意図されていたかもしれませんが、描くことの楽しさや、対象への愛しいまなざしがにじみでるような作品がたくさん。素朴な画風、のびのびゆるい線からも人柄がうかがえるようです。

中村芳中(生年不詳~1819年)『光琳画譜』より「竹林七賢」

色摺絵本、江戸時代1802年、国文学研究資料館蔵

そこから推察される芳中の人柄は、きっとこんなふうではないでしょうか?遊び心と洒落っ気たっぷり、人を楽しませるのが好き、かわいい動物やお花も好き、そして絵が好き。柔軟かつ器用にさまざまな技法にチャレンジし、制作に積極的。関西出身で趣味仲間を頼って東京へ出た、愛され系のマルチアーティスト……そんな絵師、芳中のビジョンが浮かんできました。想像するにつれ、ユーモアと活気あふれる、江戸の自由な空気も感じられるようです。

芳中の絵のように、のびのびとおおらかな気持ちで芳中犬ポーチと一緒に過ごしていただけたらうれしいです。

ミュージアム部

江戸わんこがころりんおじぎ 芳中犬ポーチ

1個 ¥1,900(+10% ¥2,090)

※こちらの商品の販売は終了しました。

※パブリックドメイン作品をもとに商品化しています。

・・・・・・・・・・・・・

\ 江戸美術から飛び出した!わんこシリーズ /

お好きなわんこを選んでくださいね。

\ ミュージアム部グッズ一覧はこちら /

\ Twitterでは最新情報を発信中! /

【画像引用元】

人文学オープンデータ共同利用センター(国文学研究資料館)

【参考書籍】(敬称略)

※辻惟雄「日本美術の歴史」東京大学出版会、2005年

※鈴木淳「光琳画譜考」浮世絵芸術 145 巻、国際浮世絵学会、2003 年

※福井麻純「中村芳中とその時代 ―芳中にとっての光琳・俳諧・大坂―」美學、第52巻4号(208号)、2002年