横山 大観

横山 大観(よこやま たいかん、慶応4年/明治元年〈1868年〉- 昭和33年〈1958年〉)は、日本の美術家・日本画家。

常陸国水戸(現在の茨城県水戸市下市)出身。

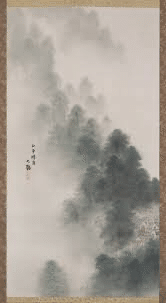

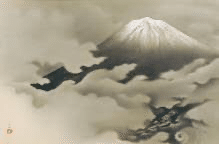

近代日本画壇の巨匠であり、今日「朦朧体(もうろうたい)」と呼ばれる、線描を抑えた独特の没線描法を確立した。

帝国美術院会員。第1回文化勲章受章。死後、正三位勲一等旭日大綬章を追贈された。茨城県名誉県民。東京都台東区名誉区民。

■経歴

1868年(慶応4年 / 明治元年)、水戸藩士・酒井捨彦の長男として生まれた。

東京府立一中、および私立の東京英語学校の学齢時代から絵画に興味を抱き、洋画家・渡辺文三郎に鉛筆画を学んだ。

1888年(明治21年)、母方の縁戚である横山家の養子となった。

東京美術学校を受験することに決めると急遽、結城正明、狩野芳崖などに教えを受けた(その期間は2、3か月程度だったと言われる)。

また、受験の際は受験者数300人中、 200人が鉛筆画での受験をし、しかも彼らは有名な師に何年も教わってきたと聞くや、試験の直前に鉛筆画から毛筆画への試験の変更を申請。見事に東京美術学校へと合格した。

1889年(明治22年)、東京美術学校に第1期生として入学した。岡倉天心、橋本雅邦、黒川真頼らに学んだ。同期生には下村観山、西郷孤月、第2期生には菱田春草などがいる。

東京美術学校を卒業後、京都に移って仏画の研究を始め、同時に京都市立美術工芸学校予備科教員となった。

またこの頃より雅号「大観」を使い始めるようになった。1896年(明治29年)、同職を辞すと、母校・東京美術学校の助教授に就任した。しかし2年後に当時校長だった岡倉天心への排斥運動が起こり、天心が失脚した。

天心を師と仰ぐ大観はこれに従って助教授職を辞し、同年の日本美術院(※)創設に参加した。

(※)院展の名で親しまれている日本美術院は、明治31年(1898年)、岡倉天心の指導理念のもとに橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草など26名の正員によって谷中初音町(現台東区谷中)で開院式を挙げた。天心の理念は、日本文化の伝統を踏まえ、文化財を保護しかつ芸術を奨励して未来に繋げる道を示すものであった。

日本美術院の活動の中で、大観は菱田春草と共に西洋画の画法を取り入れた新たな画風の研究を重ね、やがて線描を大胆に抑えた没線描法の絵画を次々に発表した。

しかしその先進的な画風は当時の画壇の守旧派から猛烈な批判を浴びた。現在ではその画風を的確に表す言葉とされる「朦朧体(もうろうたい)」という呼称も、当初は「勢いに欠ける、曖昧でぼんやりとした画風」という意味で、批判的に使用された言葉であった。

保守的風潮の強い国内での活動が行き詰まりを見せ始めたため、大観は春草と共に海外に渡った。

インドのカルカッタや、アメリカのニューヨーク、ボストンで相次いで展覧会を開き、高い評価を得た。その後ヨーロッパに渡り、ロンドン、ベルリン、パリでも展覧会を開き、ここでも高い評価を受けた。

この欧米での高評価を受けて、日本国内でもその画風が評価され始めた。

1907年(明治40年)には、この年より始まった文部省美術展覧会(文展)の審査員に就任。

欧米外遊での経験から、西洋画の鮮やかな色彩が琳派との共通性がある事を見出し、大正時代における琳派ブームを牽引した。1913年(大正2年)には、守旧派に押されて活動が途絶えていた日本美術院を、下村観山、木村武山等と共に再興した。

以後、大観は日本画壇の重鎮として確固たる地位を築き、1934年(昭和9年)に朝日文化賞受賞。

1935年(昭和10年)には帝国美術院の改革に伴い会員に選ばれたが、翌年、平生文相の改革試案に反対して日本芸術院メンバーらと会員を辞任した。

1937年(昭和12年)には、同年制定された文化勲章の第1回受章者の1人となった。同年、帝国美術院が改組して発足した帝国芸術院会員となった。

戦後の1951年(昭和26年)に日本美術院会員を辞任、同年に文化功労者となった。

大観は1958年(昭和33年)2月26日、東京都台東区にある自宅にて89歳で永眠した。大観の永年に渡る日本美術発展への貢献により正三位に叙せられ、勲一等旭日大綬章を贈られた。

■作品の特徴

美術館・博物館といった公共施設に保管されている以外に、個人所蔵が多いことが大観作品の特徴である。

2018年に開催された「生誕150年 横山大観展」では、所有者を明かさない条件で借り出されて公開された作品もあった。

画題としては富士山を好み、富士山を描いた作品は『心神』(1952年、山種美術館蔵)など2000点を超える。

■代表作

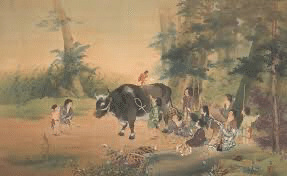

・『村童観猿翁』1893年 東京藝術大学蔵 東京美術学校卒業制作

・『無我』1897年 東京国立博物館蔵

・『屈原』1898年 厳島神社蔵

・『迷児』1902年 個人蔵

・『流燈』1909年 茨城県近代美術館蔵

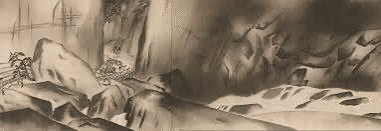

・『瀟湘八景』1912年 東京国立博物館蔵 ※重要文化財

・『柳蔭』1913年 東京国立博物館蔵 六曲一双屏風

・『游刄有余地』(ゆうじんよちあり)1914年 東京国立博物館蔵 再興第1回院展

・『群青富士』1917年頃 静岡県立美術館蔵

・『生々流転』1923年 東京国立近代美術館蔵 ※重要文化財

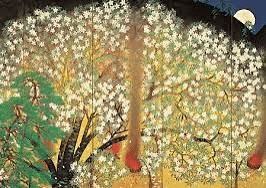

・『夜桜』1929年 大倉集古館蔵

・『紅葉』1931年 足立美術館蔵 六曲一双屏風 再興第18回院展

・『大楠公』1938年 湊川神社蔵

・『日出処日本』1940年 宮内庁三の丸尚蔵館蔵

・『海に因む十題・山に因む十題』(連作20点、通称『海山十題』)1940年 各所分蔵

・『或る日の太平洋』1952年 東京国立近代美術館蔵

参照元: 「ウィキペディア」Webサイト

以上