仲間をつくる偏愛の語り方イベントレポート

いまnoteでは「#買ってよかったもの」や、好きなブランド、アイテムについて書くひとが増えています。

そこでnoteでは「偏愛の語り方」についてのイベントを開催。noteに自分のこだわりの品々を紹介しつづけ、それらの記事をきっかけに仕事の幅を広げているお2人をゲストにお招きしました。

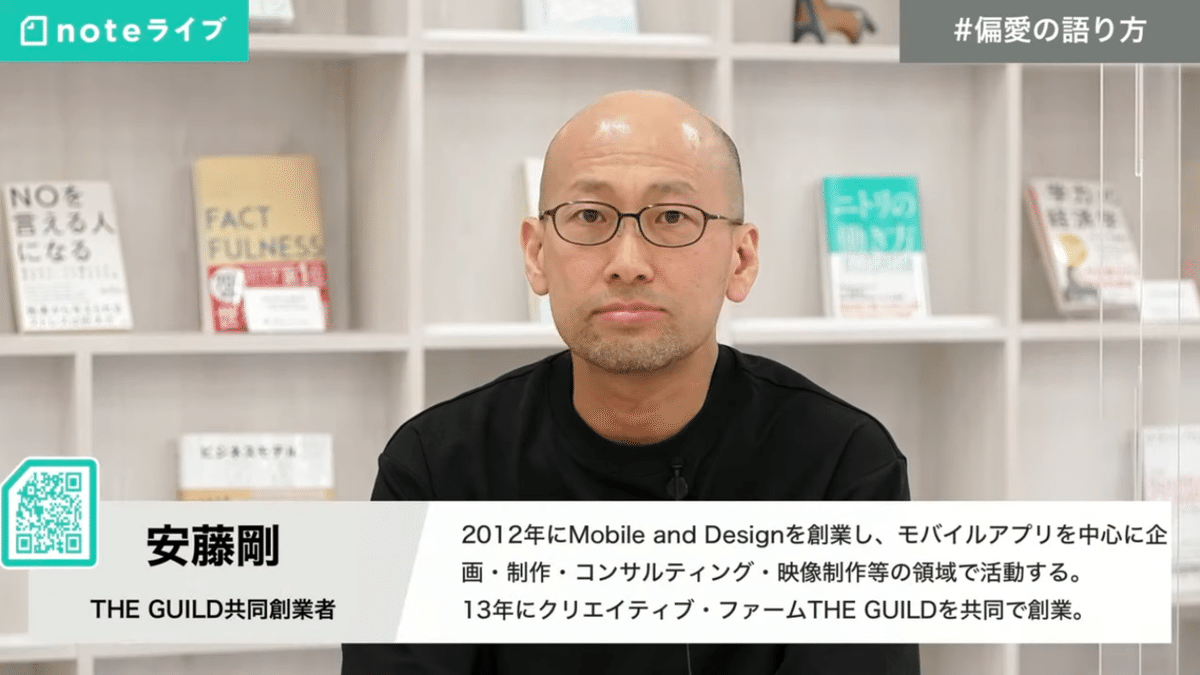

登壇者紹介

クリエイティブユニットTHE GUILDの共同創業者でUXUIデザイナーの安藤剛さんは、noteで『デスクをすっきりさせるマガジン』を中心に、ガジェットやカメラについて発信をされています。

また、雑誌や書籍、Webで活躍するテーブルコーディネーターの菅野由紀子さんは、noteでおすすめの食器の紹介や、使い回しのきくうつわの選び方などを発信。はじめて本格的なうつわを買うひとにもわかりやすい内容が評判を呼んでいます。

お2人に、偏愛を語るときに気をつけたいポイントや伝わりやすい記事にするコツ、共感してくれる仲間を見つけて次のクリエイティブ活動につなげていく方法など、独自のくふうや具体的なやり方について教えていただきました。

▼イベントのアーカイブ動画はこちらで視聴できます

偏愛を伝えるときのマイルール3選・安藤さん編

安藤さんが偏愛を語るときにのマイルールは以下3点。

1. 写真、イラスト、インフォグラフィックをできるだけ多く使う

noteではできるだけ多くの写真、イラスト、インフォグラフィックをのせるようにしている安藤さん。写真で物語を伝えたり、イラストやインフォグラフィックで文章がよりわかりやすくなるようくふうしています。

写真からは「文章では伝えきらない撮影者の微妙な感情や、その空間の空気を感じてもらうことができる」とのこと。

雰囲気のいい写真やイラストがたくさん入っていると長文でも読みやすく、最後まで読んでもらえる可能性が上がります。文字だらけの記事にならないよう注意したいですね。

2.写真は必ず自分で撮る

安藤さんは、プロダクトを紹介する記事ではかならず自分が撮影した写真を使っていると言います。事前に「自分がその商品の”どこ”を、”なぜ”いいと思うのかを掘り下げて考える」そう。そして、写真を一目見ただけで安藤さんが好きなポイントがわかるよう、画角やアングル、構図をくふうしています。

ドイツの老舗カメラメーカー・ライカ社「M10-P」。安藤さんは、レンズやカメラのボディに描かれた数字や文字にフォーカス。文章と写真で、使われているフォントの美しさや、デザインの統一感を伝えている

この写真をみると、安藤さんがライカのどこを好きなのか一目瞭然。メーカーの公式写真のようにフラットな印象にならないよう、自分が偏愛する部分をカメラで切り取るように撮影しましょう。

3.自分のTwitterやInstagramを引用する

安藤さんは、ご自身が過去に投稿したTwitterやInstagramを記事内でひんぱんに引用することもマイルールにしています。その意図をきくと「時間軸ができて文章に深みが増すから」とのこと。

また引用をすると、過去のツイートと現在の考えに一貫性があることがわかり、ブレのない安藤さんの価値観に対して読者の信頼感が増す効果も。

2020年に買ってよかったモノを記事にしたときは、自分のツイートを過去1年分すべて読み返したと言います。「かなり大変でしたけど、自分自身の振り返りにもなってよかったです」と安藤さん。

実はこれ、noteを書くネタに困ったときにも使えるテクニック。自分のツイートを振り返り、反応がよかったものを掘り下げてnoteに書いてみると、意外と読まれる記事になることもあっておすすめです。

偏愛を伝えるときのマイルール3選・菅野さん編

菅野さんのマイルールは以下3点。

1.生活のシーンで語る

「食器を紹介するときは、どのような暮らし方になじむモノなのか、暮らしの中でほかのモノとどう組み合わせて使うとすてきに見えのるかをイメージしながら記事にするようにしています」と菅野さん。

『5枚あれば毎日大丈夫!うつわ着まわしコーデ』という記事では、主人公の年齢や職業などキャラクターを細かく設定。厳選した5枚のうつわを、物語の中の具体的な生活シーンで使い分ける複数のテーブルコーディネートを紹介しました。

note初心者にはとくに、便利な情報をまとめる記事は書きやすいのでおすすめ。でもそれだけでは書き手のキャラクターが読者になかなか伝わりません。菅野さんのように自身の思いを添えて「自分らしさ」を発信していきましょう。

3.ホームランより小さいヒットをねらう

一つひとつの記事のクオリティはもちろん大事。でも、1本のホームランより、小さいヒットを多く重ねることがよりたいせつだと菅野さん。

「記事がたくさんあることで、食器に詳しいひとだと認識してもらえ、説得力が増す」そう。「マガジンも、偏愛によったものや実用よりのもなどいろんな記事がそれぞれある程度のボリュームで見られるようにしています。役立つ情報だと感じてもらえれば継続的に読んでくれますし、読んでいくうちに少しずつ私のことも知ってもらえます」とのこと。

読まれるnoteにするためには、全体的なバランスも考えて。ほかにもプロフィールを整えたり、お仕事依頼タブなどをつねに最新にしておくことがたいせつです。

安藤さん流noteの見せ方・俯瞰写真 #goando風

床の上にモノを並べ、俯瞰で撮った写真がnoteやTwitterで #goando風と呼ばれています。

安藤さんによると、趣味の登山で荷造りをするときに忘れ物をしないよう、記録としてグッズの写真を撮っていたそう。床にモノをキチンと並べ、俯瞰で撮影。それをずっとつづけていたら、いつの間にか安藤さんの真似をして撮った俯瞰写真に「#goando風」をつけて投稿してくれるひとが増えていったのだと言います。

写真を美しく撮るコツは、自然光を使うことと構図を整理すること。モノの並べ方にもコツがあり、安藤さんがnoteで詳しく紹介してくれています。みなさんも「#買ってよかったもの」を投稿するときなどに、ぜひそのテクニックをマネしてみてください!

菅野さん流noteの見せ方・ひとを入れる&引き算をする

具体的なストーリーを思い浮かべながらモノを紹介する菅野さんがよく使うテクニックは、画角の中に「ひとの身体を入れる」こと。たとえば日曜日のホームパーティーなら「手料理を持参した友だち」の設定で、料理をのせたお皿を差し出す手を写し込みます。

「ひとが登場することで写真が生き生きするんですよね。それに、うつわをひとと一緒に撮ることで、食器のサイズ感も伝えられます」とs

読者がリアルな生活を想像できるように、食べかけの料理を撮ることも。「カトラリーも、ただテーブルに置いてあるより、実際に料理を切り分けている写真で見せた方が魅力的に見える」と言います。

「写真のコツは『引き算』。モノのまわりに布や花を飾って派手にしたくなりがちですが、できるだけシンプルに。見せたいモノをちゃんと見せることを心がけて」とのこと。

初心者のうちは「こんな写真を撮りたい」というお手本を見つけて、真似をするところからはじめるとよいとのことでした。

noteの発信をきっかけに、オリジナルプロダクトを開発

2019年、安藤さんは、デスク周りのケーブルを整理するDIYについてnoteに投稿。記事につけた「#ケーブルが嫌い」というハッシュタグが広まっていき、多くのひとが自身のデスクを紹介する記事を投稿しました。安藤さんはそれらの記事をまとめた「デスクをすっきりさせるマガジン」をつくることを思いつきます。2021年8月現在、記事数は57本。

安藤さんは、マガジンに新しい記事をまとめたときにTwitterで告知するなど、こまめにメンテナンス。これにより、多くの読者がマガジン内を回遊してくれて、最初に安藤さんが書いた記事のスキ数も当初100くらいだったのが、いまでは4000近くにまで増えています。「古い記事でもひるがえって読んでもらえるのがマガジンのいいところですね」と安藤さん。このマガジンづくりをきっかけに、安藤さんは自身のブランド「PREDUCTS」を立ち上げ、オリジナルの机「DESK」を開発することに。2021年の秋に発売されます。マガジンにまとめられている執筆者に向けて、「DESK」は自分好みにカスタマイズできるようDIYをしやすいデザインに仕上げているそう。コミュニティをつくらなくても、マガジンを活用してよりゆるくつながる方法もあることがわかりました。

このマガジンづくりをきっかけに、安藤さんは自身のブランド「PREDUCTS」を立ち上げ、オリジナルの机「DESK」を開発することに。2021年の秋に発売されます。マガジンにまとめられている執筆者に向けて、「DESK」は自分好みにカスタマイズできるようDIYをしやすいデザインに仕上げているそう。コミュニティをつくらなくても、マガジンを活用してよりゆるくつながる方法もあることがわかりました。

noteから「きほんのうつわ」商品開発、中川政七商店「プロのかたりべ」に

菅野さんはnoteの記事がきっかけで、WEBメディアcocorone(こころね)が新しく立ちあげたブランド「きほんのうつわ」の製品企画・デザインにたずさわるように。2021年6月に公式オンラインショップがスタートしました。

「担当の方が、私の「はじめてのうつわえらび」というマガジンを見て『一緒にやりませんか?』と声をかけてくださったんです」と菅野さん。

美濃焼の老舗窯元「丸朝製陶所」の商品を現代風にアップデートしたいと考えていたcocoroneと、シンプルなうつわを日常のシーンに生かす菅野さんの世界観が合致して生まれたコラボレーションです。

また菅野さんは、中川政七商店が手がける事業「大日本市」で「プロのかたりべ」に選出され、展示会でトークイベントを行ました。

「取り扱いブランドの中から、自分が使ってみたいアイテムを送っていただいて。1ヶ月ほど実際に使った感想をnoteに書き、その内容をもとにイベントでお話ししました」

***

noteをきっかけにオリジナルプロダクト制作にまで至った安藤さん、商品開発やトークイベント出演までされた菅野さん。おふたりの取り組みを参考に、みなさんも好きなことをnoteにつづることで新しい世界をひらいてくれたらうれしいです。

noteでは「ライフスタイルカテゴリー」をリニューアル。「家電・インテリア」や「ファッション・美容」など、ライフスタイルにまつわる記事をテーマに沿って探せるようにしました。関連語句にハッシュタグをつけて投稿するとマガジンとしてまとめられることも。よりたくさんのひとに読まれたり、横のつながりができたりするかもしれません。ぜひ活用してください!

text by いとうめぐみ