小杉湯COOが目指すのは未来に残す「銭湯文化」—挑戦を支える、Emoで学んだ一人ひとりの考え方と向き合うマネジメント

急成長を目指すベンチャーマネージャーを対象としたスクール&コミュニティ「Emo」。ここでマネジメントの体系的なスキルと生きた知を学んだビジネスパーソンたちがいま、その可能性を次々と広げています。そんなEmoの卒業生たちにフォーカスを当て、マネジメントを学ぶことがどうキャリアを前進させていくのかうかがっていく本連載。第4回は、東京・高円寺にある銭湯「小杉湯」でCOOとして現代社会に根ざした銭湯経営に取り組む関根江里子さんです。

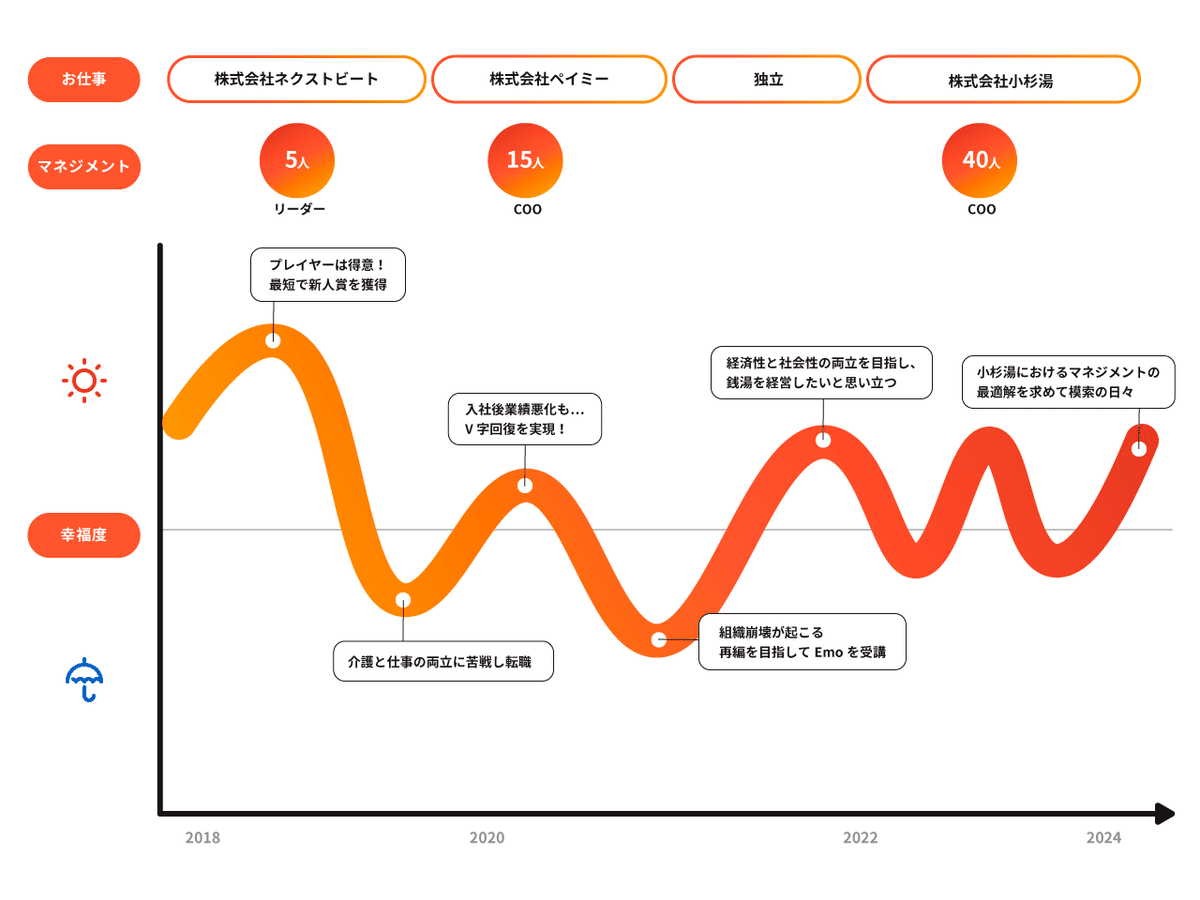

【関根さんのご経歴】

2019年:慶應義塾大学を卒業し、ITビジネスを展開するネクストビートに入社。マーケティングを担当する傍ら、組織再編にも挑戦。

2020年:父の介護もありペイミーに転職。事業が低迷傾向にあったが、見事V時回復に貢献。

2022年:銭湯経営を志し、独立。浅草の銭湯などでアルバイトをしながら、都内の銭湯を巡り継業先を探す日々を送る。銭湯経営を目指し、都内の銭湯で働く

2022年:小杉湯に参画。2024年4月に東急プラザ原宿にオープンした「小杉湯原宿」の事業計画などを中心に、銭湯の運営や新規事業に携わる。

メンバーとの対話に課題を感じた初めてのマネジメント経験

――まずは、関根さんのこれまでのご経歴について教えてください。

関根江里子さん(以下、関根) 私は少し家庭環境が複雑で、それが仕事にも影響してきた背景があります。父親が60歳、母親が40歳のときの子供で、中国人の母は30過ぎまで中国に住んでいて、文化大革命を経験して大学に行けなかった。父も学歴に乏しく、お互いに清掃の仕事をしながら生計を立てているような家庭でした。

そんな両親は、一人娘である私になんとか学歴だけは持たせたいと、小学生の頃から塾に通わせたりしてくれて。結果的に慶應義塾大学に入ることができたんです。両親にとってはそこがゴールで、「慶應大学の冠を背負ったこの子は、これから私にかけた100倍は稼いでくれるだろう」と期待を乗せ、大学の生活費や学費は自分で負担してくれということになりました。論理が飛躍しているんですけど、別に悪意があるわけではなくて、そう言われた以上、仕方ないなと思ったんですよね(笑)。

そうした経緯もあって、大学生のころからスタートアップでアルバイトをしたり、積極的にインターンに参加したりしていたんです。当時は将来の就活のためではなく、「どうすれば一般的なサラリーマンより稼げるか」と真剣に考えて働いていました。

――そうした流れもあって、大学卒業後のファーストキャリアはスタートアップ企業に就職することになったんですね。

関根 大学生のころからインターンをしていた企業に就職し、保育や子育てといったライフイベント領域におけるITビジネスのマーケティングを担当していました。当時は最短で新人賞を獲得して昇進するなど、プレーヤーとしては結果を残すことができていました。ただ、マーケに注力するにつれて「これだけでは事業をよくしていくことはできないんじゃないか」と思うようにもなって。組織の課題が目につくようになったのです。

私は会社のカルチャーをつくり直すことにも興味があったので、マーケの仕事と並行して全部署の部長や役員を集めて、組織の課題に向き合うプロジェクトを立ち上げたりしていました。マーケだけならば数字を伸ばすだけでやりがいがありましたが、組織のことを考えるのは相当難しかったですね。

このころ、父の介護が本格化してしまって、会社で抱えているミッションと介護、どちらかを選ばないと自分自身が崩れてしまうような状況に追い込まれました。それならば、父親の介護は今しかないから、もう少し余裕を持って働けるところに転職しようと決めたのです。まだスタートアップで働きたいという思いもあって、そんななか選んだのがペイミーでした。

――家庭の状況もあるなか転職したペイミーでは、入社半年でCOOに就任されたんですね。

関根 2020年の2月に入社した当初は、COOになるなんてことは1ミリも考えていなかったんですけどね(笑)。入社してすぐに会社の業績が悪化してしまい、退職勧奨もあり社員が3分の2まで減ってしまったのです。私はデータ分析やCRMが得意なマーケターとしてなんとか役割があったので残ることとなり、2020年の9月頃から事業部長として主幹事業を任せられるに至りました。そこから1年かけて事業自体は200%の状態までV字回復させることができたのですが、組織が崩壊間近の状態で引き継いだこともあり、組織を再編しメンバーのモチベーションを高めることには課題を感じていました。

会社ではさまざまな課題や意見のぶつかり合いが起こるものですが、それは誰かが波風を立てているから起きるのです。これは一見怖いことのように思いますが、実は何も起きないことのほうが危険で。なぜなら、停滞して徐々に下降していくのを、見ているだけになるからです。

私がCOOになったばかりのときは、組織の動かし方もわからず、その「何も起きない」状態になってしまっていた。大きな波を起こすことがトップに立つ人間の仕事なんだ……と、当たり前のことに気づかされました。そして、波を起こしてもそれに反応してくれるメンバーがいなければ伸びる余地がないことも知り、悩みました。そうしたタイミングで、Emoと出会ったんです。大きな組織の作り方や人事、メンバーのマネジメントを学びたいと思って、受講を決めました。

組織再編に必要なマネジメントを学ぶためにEmoを受講

――Emoでの学びは、仕事を遂行する上でどのように役に立ちましたか?

関根 事業を立て直すためには、あまりワクワクしない、現実的な見立てが必要になってきますよね。スタートアップは割とその部分が抜け落ちていて、感情論や夢をベースに組織がつくられていきがちな部分がある。そんなときに、Emoで感覚ではなく体系的な知識や型を身につけることができたのはとてもよかったと思います。

例えば、Emoではメンバーの性格や特性を「マイスター」や「コントリビューター」といったいくつかのタイプに分け、そのタイプに合わせて物事の伝え方を考える方法などを学びました。これをきっかけに、改めてメンバーの一人ひとりとじっくり向き合い直していこうと思うようになりました。

当時の会社の状況的に一人で何役もこなさないといけない立場にいたので、一人の人間で持ってはいけない領域まで持ってしまっていたことが反省点としてありました。一人ひとりと向き合ううえで、自分の領域からではうまく伝えられないこともある。その反省は現在の小杉湯のマネジメントにも活かされていると思います。

――大胆なキャリアチェンジになりましたが、小杉湯で働くことになった経緯をお聞かせください。

関根 事業をV字回復させて会社がさらなる成長を志したときに、このままフィンテック業界で働き続けることは自分にとって向いていないのではないかと考えるようになりました。そんなときに、突然「銭湯を経営したいな」と強く思ったのです。経済合理性とは別の価値を持つ豊かな場所は社会にとってとても大事で、そういう場所にこそ自分の命を燃やしたいと思った。その当時は明確なロジックもないまま、直感で「銭湯経営」を思いついたのですが(笑)、今ではとても自分に合った意味のある仕事だと思っています。

私は、肩書きや見た目で判断される社会がすごく嫌いなんです。銭湯って、服を脱いでしまえばその場では誰も何も言わないし、属性に関係なく楽しく湯に浸かることができる唯一無二の場所ですよね。あの空間こそが社会には必要だと私は思っています。

自分の役割を明確化し、一人ひとりの考え方を汲み取るマネジメントへ

――これまでのマネジメントの経験が、小杉湯でも活かされていますか?

関根 小杉湯のマネジメントはすごく難しいんですよね。毎日悩んでいて。銭湯という、街に根差した文化を残していこうと意志を持ってビジョンを示しても、いちスタッフにとってはそれがいい方向だとは思えない場合もある。

例えば、原宿に2店舗目を出すことに対して寂しいと思う人もいるし、今はコワーキングスペースになった「小杉湯となり」(編注:小杉湯の真横にある会員制シェアスペース)よりも、それ以前の風呂なしアパートを残したほうがよかったと考える人もいる。社会から見たら良い取り組みに映ることも、中にいる人からすると「大好きな小杉湯が変わっていってしまう」と受け止められることがあって、そういう人にどう伝えていけばいいかをいつも考えています。

――社会に銭湯を残していくための事業と、実際にその中で働いているスタッフの意志との間に距離ができてしまうことがあると。

関根 はい。銭湯を残していくことは、その周辺の産業である工芸品や民芸品の文化を残すことでもあります。例えば、小杉湯では大阪府の泉州地域で生まれた「泉州タオル」を今年の2月から貸し出しています。銭湯があるから栄えてきたタオルや木桶の文化がある。それをなくさないために、私たちは約130年の伝統を誇る泉州タオルを採用しました。

ただ、小杉湯ではこの泉州タオルを3種類常備しているため、種類ごとに畳んでおかなければいけない手間がある。スタッフからしたら、単純に業務が増えて面倒なだけなんですね。

この「社会的な意義」と「実際の業務」とのギャップを考えたときに、私が直接スタッフに「泉州タオルを使うことになりました」と伝えるべきではないと考えるようになったのが、これまでのマネジメント経験からの成長だと思います。一度現場の正社員スタッフに伝えてから、「これをどうやって伝えたら現場のみんなに刺さると思う?」と、変換作業を指示するようになったのです。

――ひとりですべてを背負うのではなく、ご自身の役割を明確化することで、現場にも伝わるように変換されるようになったんですね。

関根 そうですね。泉州タオルの場合は、一枚一枚丹精を込めて工場でつくっているので「銭湯で盗まれたくない」という思いが当然ながら作り手側にありました。だから下駄箱の札と交換でタオルを提供するように銭湯側に要望を出しているそうです。ただ、銭湯は家族経営も多く、そこに業務を割けない現状もあって、なかなか導入に至らなかったそうです。その点、小杉湯では必ず下駄箱の札をタオルと交換しているので、「一枚一枚大切に運用します」と作り手に伝えることができる。

こうした背景がスタッフに伝わると、「下駄箱の札とタオルを交換する作業ひとつにも大きな意味があるんだ」と思ってもらえるんですよね。でも、私にはそんな伝え方は思い浮かばなかった。これは、変換して伝えることをお願いした、現場スタッフならではの視点だったと思います。

マネジメントを学んだり実践したりするなかで、一人ひとりのスタッフとの話し方が変わってきたなと実感しています。

今は、自分はなるべく社会的な意義のほうに目を向けることにしました。そこからスタッフの作業に落とし込むときの言葉については私だけで考えずに、他のスタッフに頼ることを心がけるようになりました。

――今後、さらにチャレンジしていきたいことはありますか?

関根 街の中で果たす銭湯の役割が見直される社会になればいいなと考えています。日本の都市は再開発をするとなると地価が上がるので、高い賃料を払えるチェーン店ばかりになって、すべての駅前が同じ景色になっていくんですよね。でも、例えばパリでは街に個人経営のお店を残していくために、その人たちだけ家賃を下げて安く借りられるようになっているんです。そうすると、ちゃんとその街らしい景観や文化を残しながら再開発をすることができる。

1年単位で見たら収益は少ないかもしれないけれど、50年100年という長い単位で見たら経済的にも持続可能な意思決定だと思うんです。銭湯が街にあることで、工芸や民芸といった文化も残っていく。私は文化があってこその経済だと思っているので、私たちの世代がもう少し文化に価値を見いだして、よい方向に変えていくような取り組みに力を入れていければすごく嬉しいなと思います。

――最後に、関根さんにとって「マネジメントとは何か」を教えてください。

関根 仕事をするうえで、自分とは考え方や置かれている状況が異なっている意見でも、まずは一回、受け入れてみることがとても大事だと思っています。何をもって仕事に奮闘してくれるかも、どんなことに働きがいを見出してくれるかも、本当に人によってさまざま。だからこそ、自分の意見を押し付けるのではなく、一旦その人の状況を受け止めて対話することこそがマネジメントだと思っています。

関根様、ありがとうございました!

EVeM HERO INTERVIEW

インタビュイープロフィール

関根 江里子さん

株式会社小杉湯

COO

※上記の部署名、役職はインタビュー当時(2024年5月時点)のものです

▼株式会社小杉湯 様について詳しく知りたい方は、下記からご覧ください。