【イベントレポート】「急成長を導くマネージャーの型」解説講座vol.2

▼ベンチャーマネージャーコミュニティEmo、無料体験会毎月開催中!

はじめに

Emoコミュニティサイト内で、EVeM代表長村初の書籍出版を記念し「『急成長を導くマネージャーの型』解説講座vol.2」 を開催しました!

急成長を導くマネージャーの型(通称:マネ型)は、ベンチャー企業で生まれた「イーブンな関係でマネジメントをする際に必要な型」という技術を詰め込んだ1冊です。

本レポートでは、講座内で回答した11の質問についてまとめましたので是非最後までお読みください!

開催日時:2021年11月29日(月)19:30~20:30

▼イベントのグラレコです。詳しい解説は次の章から!

相互理解について

Q1.相互理解やチームビルディングを定期的に行う事が重要だと感じつつ、事業数値をどうしても優先してしまい、後回しになってしまいます。現状は週1回の1on1、クオーターに1回のオフサイトMTGを実施しています。ただ社内のモチベーションスコアでは同僚との関係、信頼感がやや低めのスコアで出るなどしています。営業というチーム側個人商店になりやすいというのも有ると思いますがより頻度を高くすべきなのか頻度は今のままでもより効率的な打ち手が有るか?などアドバイスいただけますと幸いです。

A.相互理解は必要があれば行うもの。

目標設定や方針策定のように、必ずやるべきものではありません。

必要性が高まるシーンは、組織が急拡大しているタイミングです。

また、マネージャーとメンバーの相互理解の場合、週1回の1on1で十分です。

チームメンバー同士の相互理解の施策としては、メンバー同士の1on1や勉強会があります。誰かに勉強会を開いてもらい、それについてグループで話し合うのはライトにできますし相互理解度が高まりやすいので是非やってみて下さい。

Q2.仲間としての相互理解は、どれくらいの時間軸で実感をするのがいいのでしょうか?すぐに実感できなくて焦る必要はないでしょうが、施策を打ったつもりでも実感ができなければ振り返る必要があると思うので、アラートの目安が分かると嬉しいです

A.目安は1〜2ヶ月。

たしかにすぐに実感できなくて焦る必要はないですが、人と人の関係値を1対1や少人数で高める場合は即効性があるものなので、短い期間がいいと思います。1〜2ヶ月やってみて、効果が見られなければやり方の見直しをするのがおすすめです。

Will・Canの把握について

Q3.ビジョン型Willは突き詰めて考えるとキャリアアップ型Wilと性質が同じように感じられがしましたが、ここをあえて分けている違いについて理解が不十分のため伺いたいです。

A.ビジョン型:ステップが不明確 キャリアアップ型:ステップが明確

例えば、「営業じゃなくてマーケティングがしたいです!」というメンバーがいた場合、理由を聞いて以下のように対応します。

「地域の中小事業者を助ける個のマーケッターとして独立したいんです!」

→最終目標までのステップが想像できない、明確ではない

→ビジョン型Will

▼アドバイス例

「そのビジョンを叶えるには、相当な営業力が必要だと思います。だから今は営業に専念すべきだと思います。」

「営業だけでなくマーケティングを経験して事業責任者になりたいです!」

→その人の中で短期的なステップが明確になっている

→キャリアアップ型Will

▼アドバイス例

「事業責任者は事業全体の数字を見る力が必要です。今は自分の数字を見るだけで必死ですよね。よければまずは私がやっているチームの数字管理のサポートをしませんか?」

このように、ビジョンまでのステップの明確さによって見極められるので参考にしてみて下さい。

Q4.アサイメントの管理表について、「Can」はどのように把握していますか?長村さんのオススメをききたいです。

A.解像度高く過去の仕事を聞く

新しく入ってきたメンバーに対しては、営業やマーケティング、開発といった職種だけで終わるのではなく、具体的に何人のチームでどういう役割をしていたか、個の仕事まで深掘って聞いてみて下さい。面接でも同じように聞いてみると良いでしょう。

今やっている仕事に対しては、できるとは思っていないことも混ぜて渡してみることがポイントです。イメージでこの人にこれはできないと思っているだけで、渡してみると意外とできるということも多いです。

その人の可能性を発見しにいくことを是非やってみてください。

アトラクトについて

Q5.人が入社する理由が特定できそこを刺せているとしても、他社と競合していて仮にどちらも同じアトラクトをしている場合、最終的には条件面(報酬、福利厚生、働きやすさなど)で決まってしまう気がするのですが、この辺についてご意見があれば伺いたいです。

A.ヘルプ・ビジョン・メリットをどこまでも追求する

同じ会社でない限り、全く同じアトラクトをしているという状況はないと思います。ヘルプ・ビジョン・メリットは会社ごとはもちろん、もはや職種ごとで異なります。

条件面(報酬、福利厚生、働きやすさなど)で決められることもあるにはありますが、そこは最終局面にしておくべきで、「競合がヘルプできているなら、こちらはもっとヘルプでいく」というように、競合と同じ軸ならもっと洗練させて刺しにいくことが重要です。

とは言え条件面(報酬、福利厚生、働きやすさなど)で争う場合もありますよね。その場合はこんな工夫ができるのではないでしょうか。

年収に100万円の差がある場合、入社一時金で100万円支給し、「今期は同じ年収なので、来期からはあなたの成果次第です。ちなみにうちの評価制度は〜」と軸をずらして勝負する。

福利厚生や働き方が劣っている場合、「今は競合には劣っている部分かもしれませんが、足りない部分を一緒に作っていく方が面白くないですか?」とカバーする。

報酬、福利厚生、働きやすさなどが原因で負けるのであれば、条件が整った会社に全て人が集まりますが、実際には必ずしもそうではないですよね。

安易に条件面の勝負に巻き込まれるのではなく、まずは3つの軸を洗練させて勝負し、不利な部分も上記のようなトークで緩和するという方法を是非やってみてください。

Q6.P153の「人が入社する3つの理由」と、P91の「意義は人により刺さる軸が異なる」には関係性はありますか?例えば、口説くとき❸メリットが刺さった人は、意義の営業トークでは社会軸を伝えるとよい、等あれば聞きたいです。

A.ビジョン軸の人には意義の話が刺さる

「意義」の話は「ビジョン」に近いです。どのタイプにどの意義が刺さるというのはありませんが、ビジョン軸の人には意義の話が刺さる傾向にあります。

また、年功序列的な発想であまり良くはないですが、参考までに年齢やキャリアによって以下のような傾向があります。

若手(社会人1〜5年目):自己成長(メリット)が刺さる

シニア(実績・経験がある):ヘルプが刺さる

組織形態を変化させる際

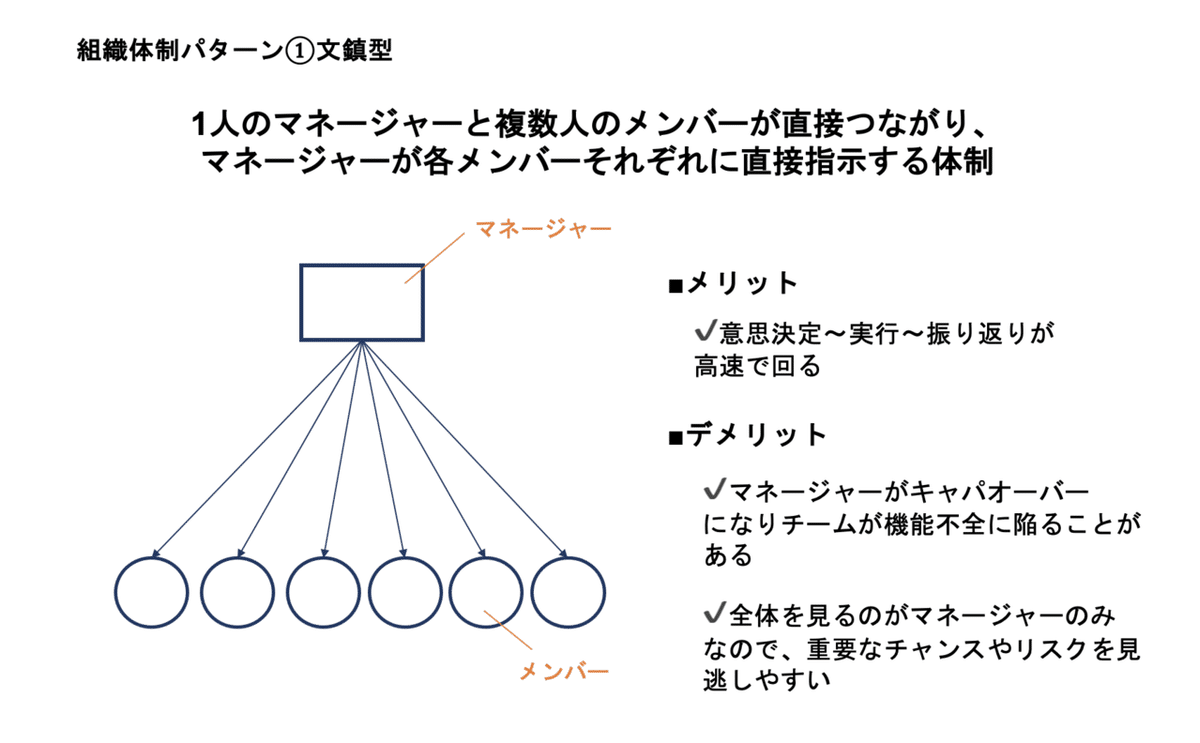

Q7.組織形態を変化させるときに配慮している点などあればご教示いただきたいです。文鎮型から構造型へ、場合によっては構造型から文鎮型へ変化させるとき、中間に位置するリーダーに大きな負荷がかかっているように感じます(リーダーになったときも外されたときも)

A.文鎮型→構造型はリーダーの育成、構造型→文鎮型はリーダーを外れてもらう、が鉄則

後者の場合、リーダーを外さずに、「こことここは直接把握したいのでやりますね」というように伝えるというやり方もあります。

このような階層飛ばしのマネジメントでは、誰の指示を聞いたらよいかメンバーが混乱してしまわないように、しっかりと誰がどの業務を握っているか明確にすることがポイントです。

成果を出すがルールを守らない人に対して・・・

Q8.チーム内で圧倒的な成果を出す人がルールを守らないとき、評価を落とす以外の手段があればご教示いただきたいです。正確には情意評価を落とすものの、他の部分で相殺され「成果を出せばALL OK」モードが出来上がりつつあります。小さな会社なので代替人材もおらず、判断に迷ってしまっています。

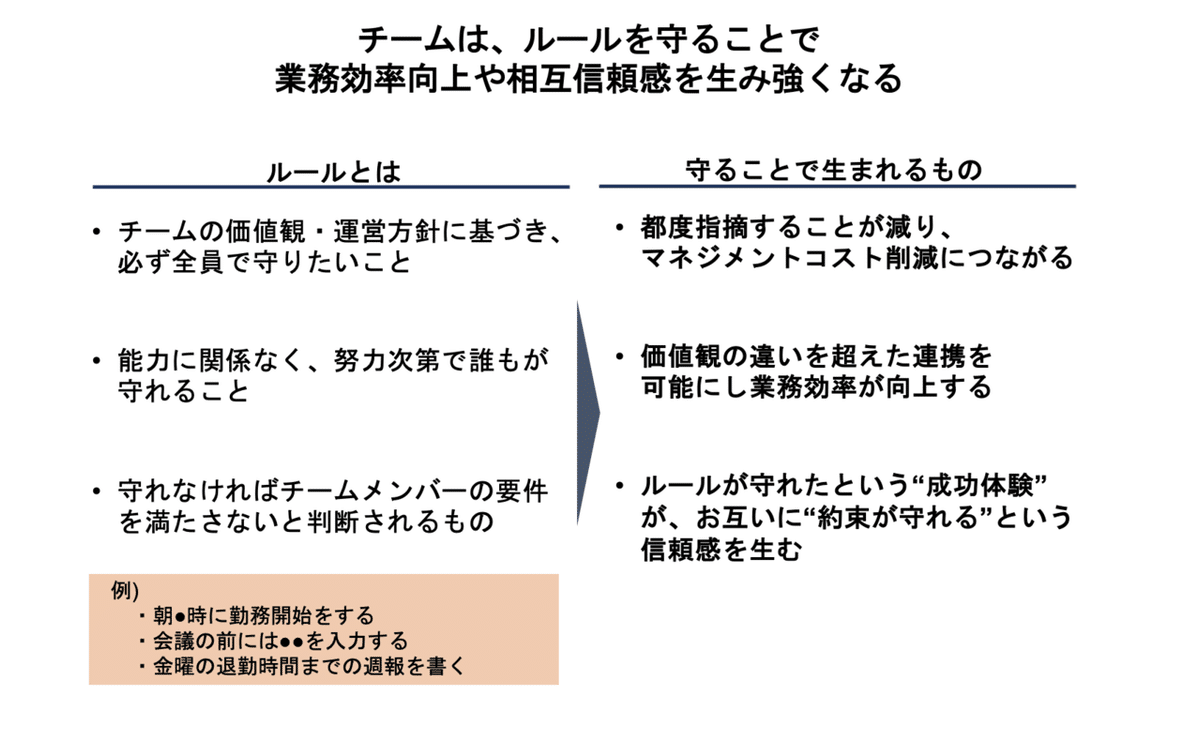

A.評価は成果とルールの掛け算

小さな会社ならなおさら迷わずに評価を下げましょう。

足し算だと、ルールが-5点、成果が20点だと+15点になり、「成果を出せばALL OK」モードになってしまいます。

ルールを守らなくても評価されている人がいることで、絶対に守ってほしいルールも守られない会社になってしまいます。

成果を出す人がいなくなるよりも、ルールが守られない会社になってしまうほうが中長期的に見ると負のインパクトが大きいです。

ですので、ルール破りの評価は引き算で考えません。掛け算で考えます。−5点ではなく、×0点です。ルールを破ればどれだけ高い成果や能力を示しても0点なのです。

Q9.「お城(チーム)」を守る警備兵のようなマネージャーがいます。進言に耳を傾けてもらうためにはどのような振る舞いが効果的でしょうか。マネージャーは給与や条件が全て、という考えで他の人も同じとの認識が強く意義を示さないためメンバーが疲弊気味です。また問題が起こってもとかげの尻尾切りのような対応で根本解決に至っていないように見えています。彼の直属は社長ですが、社長は数年に一度変わるのと最も営利をたたき出す部署でもあり、他からの進言を受け入れず、ますます要塞感が高まっています。

A.利益はその部署単体で出しているわけではない

シンプルに、「警備兵であることによって迷惑が掛かっている」という事実を伝えましょう。

そのマネージャーは、「利益を出している部署だから文句言うな」という態度なのでしょうか?

でもその利益はその部署単体で出しているわけではないですよね。他部署との連携の中にその部署もあるはずです。

「独特の文化やブラックボックスを作っていることで他の部署に迷惑を掛け、会社全体の成果を下げています」と伝えて理解してもらうことが重要です。

メンバータイプについて

Q10.パートナーなどのタイプごとの口癖について、他にどんな特徴的な口癖があるか知りたいです。

口癖は書籍にあるもので網羅されているかと思います。

他の特徴で言うと、下記の通りです。

パートナー:「チームの状況はどうですか?」や「チームにここが足りないのでこうした方がいいのではないでしょうか?」など、チームに対する具体的な進言が多い。

一匹狼:何か1つの領域に対するこだわりや、どうしてもこれがやりたいという強いWillがある。

傭兵:評価されることに強い喜びを感じる。

甘えん坊:自信がなく、「自分なんて」と卑下する発言がある。

Q11.能力はあるが、一匹狼や甘えん坊タイプのメンバーの育成に苦戦してます。本来は「パートナー」としてチームを牽引してもらいたいですし、本人もリーダーになりたい意欲はありますが、いまいちチーム達成を目指した行動・言動が少ないメンバーをどう育成するべきでしょうか。

A.パートナータイプに移るために足りない部分を育てる

そもそもリーダーをやりたくない人が多い一匹狼タイプには、ヘルプ軸が刺さりやすいです。

普段の信頼関係がある前提ですが、「チームが困っているから助けてほしい」「あなたの力が必要です」とアプローチしてみてください。

甘えん坊タイプには、自信をつけてもらうために成果が出やすく賞賛されやすい仕事を任せてやりきってもらうことが効果的です。

おわりに

今回の講座は「組織を作る」をテーマにマネ型を読んだみなさまからの質問にお答えしました!

次回以降は以下のスケジュールでお送りします。

第3回:「組織を動かす」12/6(月)19:30~20:30

第4回:「ピープルマネジメント」12/13(月)19:30~20:30

みなさまのご参加をお待ちしております!

Emoでは定期的にマネジメントに関するイベントを実施しております。

無料体験会を毎月開催しておりますので、ご興味ある方は是非体験説明会にお越し下さい!

▼無料説明会のお申し込みはこちらから