国際: 国連のGlobal Resource Outlook 2024をレビュー

2024年3月、国連環境計画の国際資源パネル/UNEP-IRPが、Global Resource Outlook 2024なる報告書を発行、世界全体で各種資源利用が持続不可能なレベルで増加していることに警鐘を鳴らしているところ、その概要をサクッと整理。

記事要約

世界全体における各種資源・材料/Material resourcesの採掘&加工量は増加し続けており、過去50年間で3倍、毎年平均2.3%増、3つの地球規模危機/The triple planetary crisisを引き起こしている。

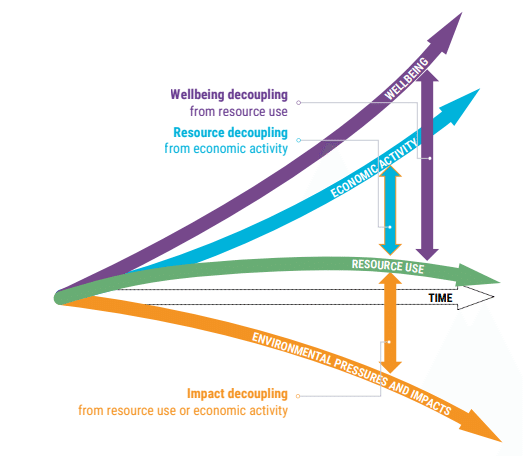

経済成長やWell beingと資源材料の利用に伴う環境への悪影響を切り離すデカップリングが必須、そのためには資源の再利用やリサイクルを促す政策が不可欠

1. 背景情報

まずUNEP-IRPとは何ぞや、であるが、これは国連環境計画/UNEPが2007年に設立した組織International Resource Panelの略で、UNFCCCが設立したIPCCの資源循環版という位置づけ。30名以上の専門家から構成される専門家パネルメンバーと、30近い各国政府代表から構成されるSteering Committee/運営委員会、事務局を務めるUNEPから構成される。主に、各種資源の利用状況や最近のトレンド、持続可能な利用を促すための方策などを科学的に評価。

(出典:IRP HP)

IRPのいう資源とはバイオマスやら化石燃料、金属系材料(例:aluminium, copper, iron, lead, steel and zinc, gold, palladium, platinum, rhodium and silver, antimony, cadmium, chromium, cobalt, magnesium, manganese, mercury, molybdenum, nickel, tin, titanium, tungsten)や非金属系ミネラル(例:sand, gravel, limestone, gypsum and clay)などを指す。

2. 報告書概要

2.1 総論

大まかなストーリーとしては下記の通り:

世界全体における各種資源・材料/Material resourcesの採掘&加工量は増加し続けており、過去50年間で3倍、毎年平均2.3%増。

資源材料採掘&加工の増加は、気候変動問題(温室効果ガスの55%)、環境汚染(粒子状物質(PM)排出起因の健康被害の40%の原因)、生物多様性ロス(90%が採掘&加工起因)の3つの地球規模危機/The triple planetary crisisを引き起こしている。

このままでは、パリ合意(世界の平均温度上昇を1.5℃以下に抑える)や生物多様性保護などの国際目標達成は不可能。

経済成長やWell beingと資源材料の利用に伴う環境への悪影響を切り離すデカップリングが必須、そのためには資源の再利用やリサイクルを促す政策が不可欠。

(出典:Global Resource Outlook 2024, p. 8)

そのデカップリングをやるためには、既存の様々な障壁を取り除かなければならない。その障壁は大きく分けて、経済的なモノ、人々のライフスタイルに関するもの、ガバナンス関係(例:資源管理システム&戦略の地域的・業界間での分断、サプライチェーンリスク)、制度的問題、資源循環がらみのスキル不足、知識&情報不足(例:資源サプライチェーンに関する情報不足など)、リバウンド効果(資源利用が効率的になると、その分だけ資源利用が増えるというジレンマ。)などを指摘。

(出典:Global Resource Outlook 2024, p. 9)

特に資源利用が激しいセクターとしては、下記を指摘:

食料・農業業界:持続不可能な食生活、食料廃棄、CO2負荷の高いサプライチェーンなどで、食料生産従事者のみならず、デリバリーや消費者も当事者。

モビリティー:内燃機関ベースの乗り物による長距離&頻繁な走行で、都市計画当事者や自動車OEM、市民や政府などが当事者。

建設:CO2&エネルギー負荷の高い材料や暖房器具を使った建物、広い部屋面積/人など。

エネルギー:発電のみならず、CO2負荷の高いエネルギー源の産業利用など。

2.2 現状分析

過去50年間で3倍、毎年平均2.3%増の勢いで増えていく各種資源採掘&加工。何が原因なのか?

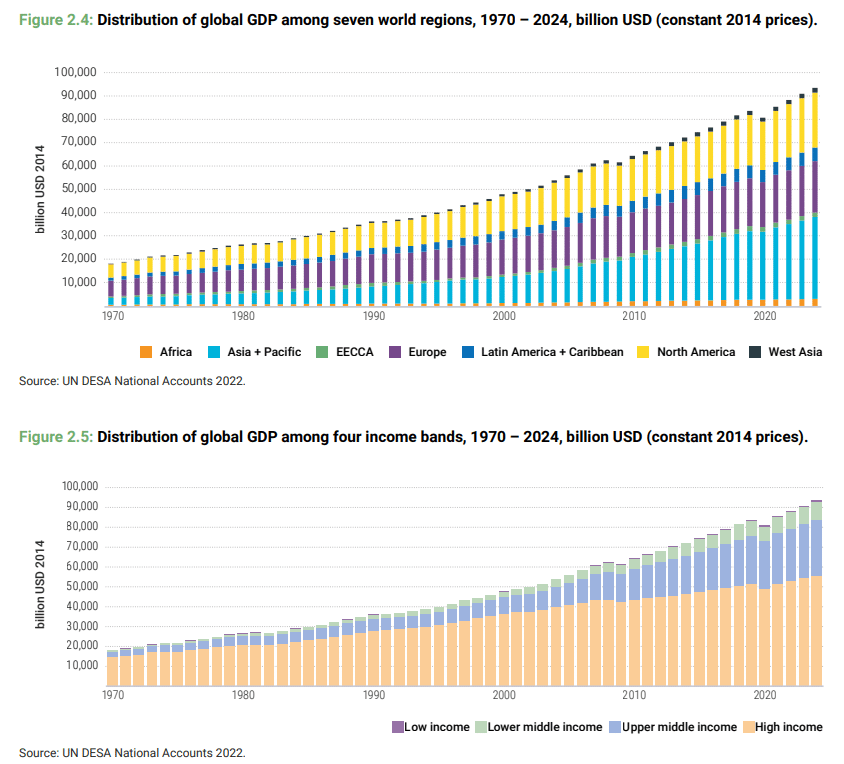

第一に経済成長&都市化。資源使い捨てが染みついた現在の大量生産・対象消費体制下では、経済成長/都市化すればするほど、必要な資源も多くなるということだ。下記の図でわかる通り、過去50年で世界経済は大きく成長し(少なくとも5倍)、都市部に住む人口も大きく増えた(37%から58%に)。

(出典:Global Resource Outlook 2024, p. 19)

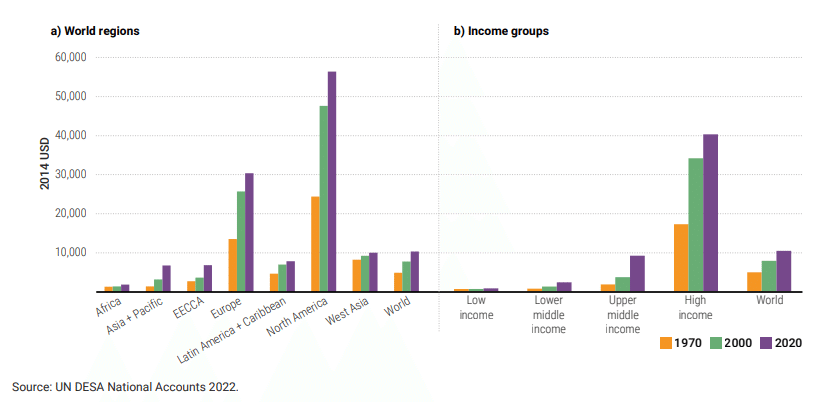

なお、GDP成長率は、地域別&収入別に大きく異なる。アジア・パシフィック地域が年率4.8%で最大の成長率、結果世界経済におけるシェアは16%から36%まで拡大。西アジアやアフリカ地域も年率3.5%で成長。結果、高収入経済/high income economiesによる世界経済のシェアは81%@1970から61%@2020迄縮小。

ただ、Per capita/人口一人当たりのGDPで見たら、欧州や北アメリカなどのHigh income economiesがまだまだトップ。

(出典:Global Resource Outlook 2024, p. 22)

都市化(都市に住む人口の率)で言うと、やはりhigh income countriesがトップで、人口の約80%が都市部に居住。ただ、他の地域も恐ろしい勢いで都市化が進んでいる。

(出典:Global Resource Outlook 2024, p. 23)

第二に人口増加。アジア・パシフィックやアフリカが中心で、世界全体で年率3%の増加率。

2.3 資源利用

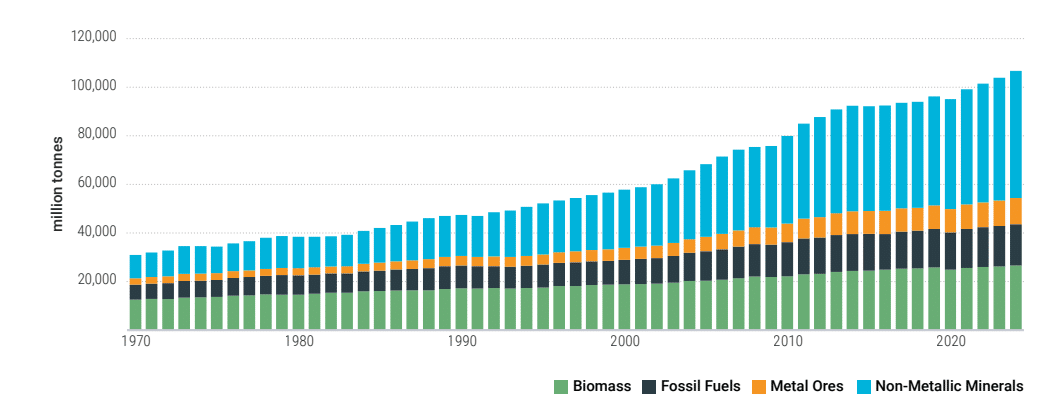

上述の通り世界全体における各種資源・材料/Material resourcesの採掘&加工量は、過去50年間で3倍、毎年平均2.3%増。その内訳は以下。特にクリーンエネルギ技術に使用される金属系材料(例:アルミや銅、コバルトやニッケル、リチウムなど)やインフラ整備・建物建設に使用される非金属系ミネラル(例:砂、Clayなど)。

(出典:Global Resource Outlook 2024, p. 26)

資源のNet importerとExporterのトップ10国をプロットしたのが下記図。

最後各地域のMaterial footprint度合の横並び(各国・地域における消費・投資全体に対する資源需要の指標、詳細は報告書参照)。色々と考えさせられる図。

(出典:Global Resource Outlook 2024, p. 34)

他いろいろな分析結果が載っているがここでは割愛。

3. コメント

豊富なデータを武器にした国際機関による興味深い報告書。IEAの報告書もそうだが、やはり一番興味深いのは現状分析の部分。というのも将来予測は非常にポリティカル(というか数字のマジック)になるから。

そしてこのレポートからわかるのは、第一に、先進国においてすらMaterial footprintがピークアウトしていない点。一部の先進国はピークアウトしているエネルギー起源のCO2排出に比べると、すごく懸念材料。

第二に思ったのは、1970年にボードリヤールが書いた消費社会/La société de la consommationという本。半世紀たっても大量消費社会は変わっていないし、その背後にあるのは資本主義の強者という構造。

他の記事もご覧いただけたら幸いに思います。