【小麦の科学】クッキーの食感を決めるグルテンの秘密

みなさんは普段クッキーを食べますか?

クッキーというお菓子は世界的に食べられており、日本人にとっても身近な食べ物だと思います。

私たちの先祖は7世紀からクッキーの原型となる食べ物を食べていたそうで、今でもクッキーの食感や口どけ、口いっぱいに広がる甘さが多くの人に愛されています。

しかし、クッキーのおいしさについて科学的に説明できる人は少ないでしょう。

今回はそんなクッキーの科学について小麦の観点から見ていきたいと思います。

クッキーの食感は小麦の科学

クッキーの原料の大部分を占めるのは小麦粉です。実はクッキーの食感の謎を解き明かすためには、パンや麺と同じように小麦の科学を理解する必要があります。

特に重要なポイントは小麦に含まれるグルテンです。パンのふわふわな食感を実現する気泡を閉じ込める働きをするグルテンはクッキーの硬さや口どけに大きな影響を及ぼします。

少し古い研究ですが、今回は参考にした日本の論文をベースに紹介していきましょう。

まず、グルテンは小麦の中に含まれるグルテニンとグリアジンが水を含んで作り上げる複合体であり、クッキー生地の内部に分子の網目構造を作り上げます。この網目構造の中に適度に空気が含まれることで生地が膨らみます。

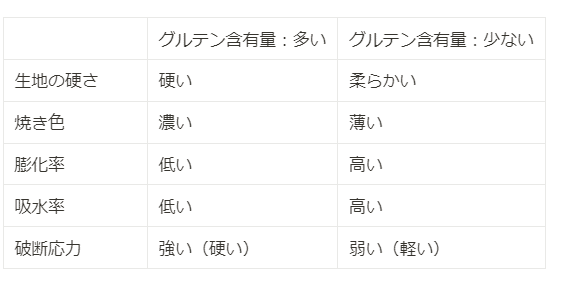

そして原料である小麦粉に含まれるグルテンの含有量が多くなるとクッキー生地は硬くなります。逆にグルテン含有量が少ないと柔らかい生地になるようですね。

次は実際に焼き上げたときの焼き色です。食べ物は色合いも味に影響を与えます。グルテン含有量が多いと濃い焼き色になります。

小麦粉を10~30%をグルテンを含まないコーンスターチに代替するだけで生地のグルテン量が減り、焼き色は薄くなります。

また、グルテン含有量が多いほど網目構造がしっかりと形成されてクッキー生地は膨張しにくくなり、硬いクッキーになります。

一方で、グルテン含有量が少ないと膨張しやすくサクサクと食感の軽いクッキーになります。この脆くてサクサク感をショートネス性というようです。

よく膨らんだクッキーは網目構造による空隙が生まれます。この空隙は食感に影響を与えるだけでなく、水を吸いやすいという特徴にもなります。

吸水性の高いクッキーは口どけが良好で、口の中で甘さが広がりやすいという特徴につながります。

このようなクッキーの特徴はグルテンの網目構造に大きな影響を受けますが、網目構造はグルテンの含有量だけでは決まりません。

お菓子職人がいるように捏ねたりパンチしたりといったクッキーの生地の作り方次第でも網目構造を制御することができます。今後はそのような研究も進むでしょうね。

クッキーのおいしさを科学する

食品科学の難しいところは、クッキーの物理的特性がわかっただけでは、おいしいかどうかわからないというところです。そこで実際に被験者を集めておいしさを評価する実験をしています。

すると、クッキーはその物理的特性がおいしさに直結するということがわかりました。

特に、口腔内でサクサク・ボロボロと脆く砕け、口腔内の唾液と混ざりやすい口どけの良いクッキーほど甘いと評価されました。

つまり、グルテンの含有量が少なく膨らんだクッキーの方が甘さを感じたというわけですね。

もちろんおいしさというのは主観的なものですが、甘さを求めるならグルテン含有量が少ないクッキーを、強い歯ごたえと甘さ控えめが好みならばグルテン含有量が多めのクッキーを選べばよいということがわかりました。

グルテンの含有量を制御することで、クッキーの食感が変わり同じ砂糖の量でも甘さの感じ方に差が出るというのは面白いですよね。

つまり、食品設計を極めれば、糖分控えめで甘みの強いクッキーを作れるということが示唆されたとも言えます。

最後に

今回はクッキーのおいしさを小麦(グルテン)の観点から紹介してみました。

日本の食生活は世界水準でも十分豊かであり、最近では健康を気にする時代にもなりました。健康を追求するという点から見ても食品設計を物理的に考えていくというのは非常に興味深い領域だと思います。

これからもウォッチしていきたい分野ですね。

ずいぶん前に紹介したクッキーがガラス状態だった!という記事もあるのでよければ是非!

参考文献

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk1962/34/7/34_7_474/_pdf/-char/ja