3分でわかる走査型電子顕微鏡(SEM)

走査型電子顕微鏡といってわかる!わかる!というのは研究者か技術者ぐらいでしょう。しかし、このnoteはできれば科学に興味がない人や高校・大学生にも向けているので、わかりやすくいきたいと思います。

まず初めに走査型電子顕微鏡という名前はやめましょう。というのも、この顕微鏡を使っている人はみんなSEM(セム)と呼びます。言いやすいのでここでもSEMと書いていきたいと思います。※

SEMとはいったい何なんだ?

走査型電子顕微鏡という名の通り顕微鏡なので、いろいろなものを観察するときに使います。材料や生物組織など、ナノメートルスケールの微細な構造を見ることができる優れものです。

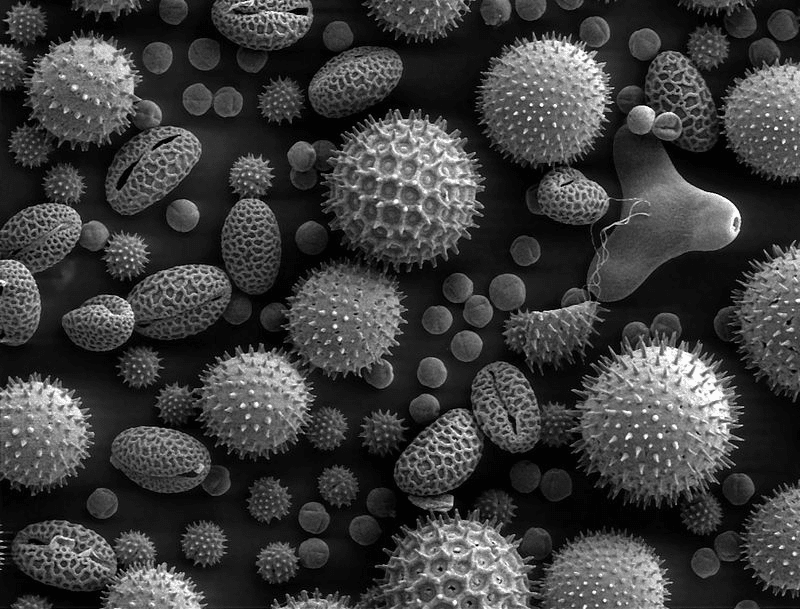

こんな感じの画像が得られます

wikipediaより引用

それでは、理科の時間に習った顕微鏡とはどう違うのでしょうか?

私たちが理科の時間い習った顕微鏡はおおよそ光を使ってものを観察する光学顕微鏡と呼ばれるものです。一方で、SEMは電子を使ってものを見る電子顕微鏡というものです。

それではSEMは光学顕微鏡と違って何が良いのでしょうか?

この答えは簡単です。光学顕微鏡では一般的に細胞レベルのサブミクロンスケールものしか見ることができません。これは光の波長の長さに起因します。

一方で、電子の波長はもっと短いので、より小さいものを見ることができるようになるんです。つまりは、ウイルスやナノ粒子であっても容易に観察することができます。

どうやって観察しているの?

SEMでは電子銃と呼ばれる所から電子を発射して試料に当てます。当たった電子によって試料表面で電子が発生し飛び出してきます。※

この飛び出してきた電子を検出器(カメラのようなもの)でキャッチします。どこに電子を当てたら、どれだけ返ってくるのかを調べるわけですね。この時、試料の表面をなぞるように電子を当てていきます。これが”走査=なぞる”という名前の由来です。

走査型(Scanning)電子顕微鏡(EM)という名前からもわかるように、電子を使って試料表面をなぞる顕微鏡ということですね。凹凸のある試料の表面をなぞることで、どんな表面をしているのか画像にすることができます。

SEMの弱点

電子を使ってナノ構造を見ることができる優れものということですが、SEMにも弱点があります。それは、電子を使っているので、主に真空中でしか測れないのです。真空中というのはその名の通り何もない、空気すらもない空間を言います。

先ほど返ってきた電子をカメラで撮影していると書きましたが、電子が空気中の分子に当たると上手に返ってこれなくなるからです。そのため、空気もない真空状態を作りあげる必要があり、装置が大掛かりになってしまいます。

真空中では基本的に生き物は生きられないため、生き物の微細な構造を見たくても見ることができません。最近では虫などにナノサイズのコーティングを施すことで、生きたまま観察できるようになりました。

また、電気を通さないものも見ることができません。これは観察に電子を使っているため、試料の表面に電子が貯まってしまい表面が光り輝いてしまうからです。(このまぶしくなることをチャージアップといいます)本来光らないでいいところが光ってしまうので、上手に撮影できなくなります。

通常、電気を通さない試料を見るときは、白金やオスミウムという金属を試料表面にコーティングすることで電気を通せるようにして観察する方法が一般的です。電気を通すことができれば、余分な電子は試料台から逃げてくれるためです。

最後に

走査型電子顕微鏡に関してはかなり真面目にやっていたので、気が向いたら3分ではわからないガチ解説をやるかもしれません。

※日本人はSEMをセムと呼びますが、英語ではS-EM(エスイーエム)といいます。イーエムというのが電子顕微鏡という意味ですね。英語圏の人と話すときは気を付けてください。

※返ってくる電子には2種類あり、二次電子と反射電子があります。