シワシワなグラフェンで高感度光センサーを作る

みなさんはグラフェンという物質を知っていますか?

科学に興味のある方なら知っていると思いますが、一般の多くの方は知らないかもしれませんね。

グラフェンとは炭素原子が2次元に並んだ物質で、実は身近なところだとグラフェンが重なったものがグラファイト=黒鉛(鉛筆の芯)だったりするわけです。

そんなグラフェンは近年電子デバイスへの応用が活発に行われており、次世代の様々なエレクトロニクスデバイスで期待されています。

今回は将来有望なグラフェンをシワシワにすることで高感度な光デバイスを作ろうという研究を紹介したいと思います。

感度向上のためにナノ粒子を使おう

もともとグラフェンは面白い特性を持っており、電子デバイスとしての利用が期待されていたわけですが、残念ながら万能材料というわけではありません。

デバイスとしての高速化や小型化を目指すにあたって、単層グラフェンには分光感度や偏光感度が弱く、なかなか実用化レベルにはなかったようです。

そこで何かしらの工夫によりグラフェンの感度を挙げようというのが今回紹介する論文の目的です。

この感度を上げるために注目されたのが金ナノ粒子を用いた表面プラズモン共鳴です。表面プラズモンについては以下の記事をご覧ください。

語弊を恐れず一言でざっくりというと、光の波長よりも小さな金ナノ粒子の周りで光がトラップされることで、光の感度を向上することができるんです。

それじゃあこの金ナノ粒子を使えば、グラフェンデバイスはさらに良くなるのかというと、それほど簡単な話でもないんです。

なぜシワシワにするのか

ここからがグラフェンをシワシワにする重要性が出てきます。

金ナノ粒子を使うといっても、正しく人間が制御して粒子を配置する必要があります。一方で、目にも見えないナノサイズの粒子を正しく配置するというのは、実はとっても難しいことなんです。

つまり、適当にグラフェンの上にまいておけば良いというわけではないんですね。

そこで、グラフェンをシワシワにすることで、そのシワの溝に粒子を並べていくという方法を取りました。少しわかりにくいと思うので、ここから詳細を説明していきましょう。

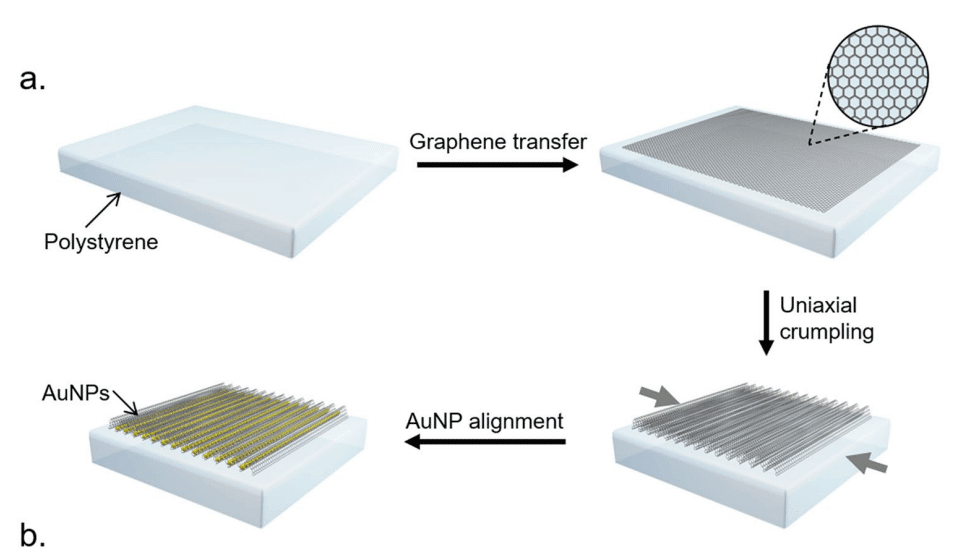

まず、グラフェンをポリスチレンの基板の上に用意します。そこで一方向から力を加えることでグラフェンをシワシワにします。シワシワといっても縦方向に等間隔に筋をつけるイメージですね。

そこに金ナノ粒子の含まれている液体をを滴下すると、その溝(シワ)に挟まるようにナノ粒子が一方向に並んでいきます。

この一方向に筋のあるテンプレートを使ったナノ粒子の配置というのは一般的によくやられる方法なんですが、私自身グラフェンでやったというのはあまり聞いたことがありません。

ナノ粒子の表面修飾も大事

また、ここで重要になってくるのがナノ粒子を修飾している化学物質です。修飾とか何?どういうこと?ってなりますよね。

一般的にナノ粒子は小さすぎて安定性が悪いため、その表面にものすごく小さな毛のようなもの(化学物質)をくっつけています。これが表面修飾です。

要は液体の中に小さなパチンコ玉が浮いているというよりは、小さなマリモのようなモフモフの球体が浮いているイメージです。そのコアの部分は金属のナノ粒子というわけですね。

この表面修飾している化学物質(モフモフ)の種類によってグラフェンの上での挙動が変わってしまいました。

どうやらクエン酸(Citrate)修飾、PAH修飾した金ナノ粒子では、きれいにグラフェンのシワシワの隙間に入る前に粒子同士がくっついて塊になってしまったようです。

一方で、クエン酸等についで有名な化学物質であるPEGを使用した場合、見てわかるようにきれいにグラフェンのシワの隙間に入り込んでいる様子がわかります。

シワシワにするのも一苦労

ここまででもずいぶん頑張っているように思えますが、研究グループはまだまだ調査をやめません。

光デバイスの特性を決める重要な要素に金ナノ粒子のサイズが挙げられます。

さらに汎用的な光デバイスを作るため、様々な粒径のナノ粒子でもきれいに制御して並べる方法を模索しました。

模索の結果、研究グループはまずポリスチレンの基板の上にPDMSと呼ばれる物質の薄い層を用意し、プラズマ加工によりシリカの膜を作りました。

そしてその上にグラフェンを乗せ、PDMSとシリカ膜ごとシワシワにしました。下の土台に合わせてグラフェンもシワシワになるという算段ですね。

この手間もあって、最初よりもきれいな筋(シワ)を作ることに成功し、20nm, 50nm, 80nmということなるサイズの金ナノ粒子をきれいに並べることができました。

肝心な光学特性は?

さて、一番重要な光学特性ですが、こちらは金ナノ粒子のサイズに合わせてきちんと異なる消光特性が現れています。金ナノ粒子のサイズが大きくなると吸収する波長が高波長側に移動している様子がわかりますね(レッドシフト)

簡単にいえば、ナノ粒子のサイズが大きくなるにつれて、吸収する光の色が赤から近赤外線まで変化しているということになります。

これがナノ粒子を使う強みでもあるんですね。

ちなみに、一番左のなんかふた山になったピークの左側の山の部分はグラフェンのシワが不均一になることによる粒子の配置の欠陥が生じているためだと考察されています。

やはり、グラフェンのきれいなシワを作るというのはとても重要な仕事なようですね。

最後に

今回は、シワシワのグラフェンと金ナノ粒子を用いた高感度光デバイスの研究を紹介しました。

ナノテクの最前線という分野だったので、あまり聞いたことがない話が多かったかと思いますが、こんな基礎研究が将来の私たちの身近なところに使われるかもしれないと思うと応援したくなりますね。

参考文献

Large scale self‑assembly of plasmonic nanoparticles on deformed graphene templates