➁猫の暮らしー3.猫の栄養学

こんにちは。2匹の愛猫と暮らす中で、猫のことをより深く理解したいとねこ検定を受けることにしました。

今回は「猫の栄養学」についてです。

動物の福祉において『5つの自由』を守る義務があり、栄養や食事について把握することは重要です。

猫が生きる上で必要な栄養、食事などについて解説していきます🐈

ちなみに『5つの自由』とは?

1. 飢え・渇きからの自由

2. 不快からの自由

3. 痛み・負傷・病気からの自由

4. 本来の行動がとれる自由

5. 恐怖・抑制からの次週

体型と筋肉量

猫に必要なエネルギー量の目安は体重などの個体情報を使って算出できます。

基礎エネルギー要求量(BER)

絶食状態で眠らずに安静に過ごした場合に必要とするエネルギー量

休息時エネルギー要求量(RER)

(絶食状態で)眠らずに安静にすごした時に必要とするエネルギー

【計算方法】 RER(kcal/日)=70×体重(kg)^0.75

体重^0.75の計算:体重(kg)×体重(kg)×体重(kg)に√を2回

ちなみにうちの2匹で計算してみました。

縁ちゃん(3.5kg)の場合

3.5×3.5×3.5=√√×70→179kcal愉くん(3.0kg)の場合

3.0×3.0×3.0=√√×70→159kcal1日あたりのエネルギー要求量(DER)

ライフステージに応じた1日あたりの平均エネルギー

猫種や体格の差によって適正体重は異なります。

体重だけではなく、ボディ・コンディションスコア(BCS)やマッスル・コンディション・スコア(MCS)を図り実際の身体の状態で適正な体型か判断しましょう。

ボディ・コンディションスコア(BCS)

マッスル・コンディション・スコア(MCS)

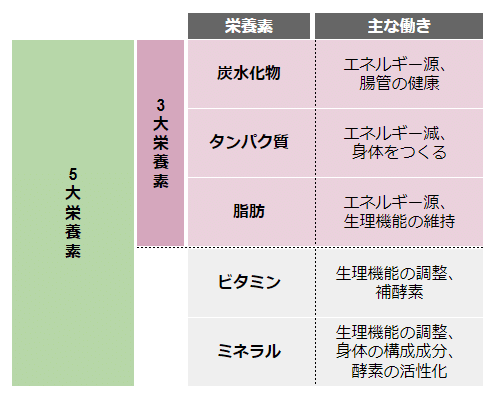

5大栄養素

5大栄養素と主な働き

タンパク質

・筋肉やエネルギーだけでなく、酵素、ホルモン、抗体としても機能

・タンパク質はアミノ酸が結合することで構成され、種類・配列によってアミノ酸の種類が変わる

・食事から摂取する「必須アミノ酸」と体内で合成することができる「非必須アミノ酸」がある

・「必須アミノ酸」・・・タウリンを含めると下記11種類

➀アルギニン ②ヒスチジン ③ロイシン ④イソロイシン ⑤バリン ⑥リジン ⑦メチオニン ⑧フェニルアラニン ⑨スレオニン(トレオニン) ⑩トリプトファン ⑪タウリン

脂質

・水に溶けにくく、有機溶剤に溶けるものの総称

・そのうち中性脂肪はグラムあたりのカロリーがタンパク質、炭水化物よりもお高いため効率よくエネルギーを摂取するうえで役立つ

・食事から摂取する「必須脂肪酸」と体内で合成することができる「非必須脂肪酸」がある

・「必須脂肪酸」・・・オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸がある

オメガ6脂肪酸:リノール酸、γ-リノレン酸、アラキドン酸

オメガ3脂肪酸:α-リノレン酸、EPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)

炭水化物

・炭水化物は食物繊維と糖質に分けることができる。

・食物繊維は「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」に分けることができる

・「水溶性食物繊維」は水分を保持し便をやわらかくする

・「不溶性食物繊維」は水分を吸って膨らむ性質を持つため便量を増やすことで消化管を刺激し消化管活動を促進する

・便秘の猫には適切な食物繊維が重要

※ただし、便秘の原因が巨大結腸症のような結腸が拡張し、運動量が失われた状態では便量の増加を招き悪影響になる

・猫は糖質の一種であるでんぷんの消化が苦手と言われている。

なぜでんぷんの消化が苦手?

猫は唾液中にでんぷん分解酵素(α-アミラーゼ)を含まず、膵液(すいえき)中のαアミラーゼの活性も低いため

・ただし、高温高圧をかけα化されたでんぷんであれば比較的消化できる、かつ、吸収後の糖の代謝の一部を担う肝臓のグルコキナーゼやフルクトキナーゼという酵素の活性がない(または著しく低い)

では猫に炭水化物は必要か?

不要と考える理由

・アミノ酸を使って常に糖新生をすることができ炭水化物がなくても血糖値を保つことができる。

・炭水化物の消化吸収が得意でない一面もありタンパク質の要求量も高い

ただし、デメリットもあります。

必要な理由

・食物繊維は腸内環境を整える作用があること

・極端にタンパク質に偏らせた食事は栄養バランスが乱れる

※病気時などに食事の切り替えが困難になることがある

つまり、炭水化物が不必要とは言い切れないのです。

必要な栄養素

健康猫で特に必要な栄養素とその働きについて解説します。

キャットフード

ペットフード安全法により表示義務で5項目の表示が義務図けられています。

ペットフード安全法の表示5項目

1. 名称

2. 賞味期限

3. 原材料名

4. 原産国名

5. 事業者名および住所

更にペットフード公正競争規約には4項目の表示も定められています。

ペットフード公正競争規約の4項目

1. 目的

2. 給与方法

3. 成分

4. 内容量

キャットフードのパッケージイメージ

その他の注意点

◎水分摂取は大切

猫は身体は乾燥地帯で進化したため、水分が少ない環境でも順応できます。

水分が少ない食事を食べたとき、水を飲む量を増やすのではなく尿を濃くする(尿から水分喪失を減らす)ことで対応する傾向があります。

ただし、水は体の恒常性を維持するうえで大切、慢性腎臓病・糖尿病・尿路結石・細胞性膀胱炎・便秘などの疾患では特に重要です。

食事に含まれる量も含め、1日当たりに必要な水の量は体重1kgあたりおよそ50ml、または、必要エネルギー1kcalあたり1mlと言われています。(環境によって異なる)

水分が足りているかは尿検査をし、尿の濃さを見て判断できます。

◎手作り食と猫

猫は初めての食べ物には警戒心が強くなるため、手作り食は人の食事に興味がある猫を対象に選択肢の一つになると言えます。

長所は新鮮な食材を使用できる、透明性と安心感、ドライフードを比較した時に水分量が多くなる点です。

一方、栄養が偏りやすく、AAFCO、FEDIAFの提唱する栄養基準をクリアすることは難しく、カルシウム、亜鉛、ビタミンB1などが不足しがちになります。(サプリメントが必要)

そのため、手作り食を行う場合は必ず栄養素を数値化、判断ができる専門家に指導を仰ぎましょう。

◎病気と食事

療法食とは「栄養素の量や比重が調整され、特定の病気に対しての栄養学的サポートを目的に、獣医師の指導の下で食事管理に使用されること」を意図したものを言います。

適切に使用すれば病気の進行を抑えたり、寿命を延ばすことが期待できます。

一方で、特殊な栄養調整がされており、適切なタイミングで適切な種類の療法食を開始しないと、健康被害を引き起こす可能性があります。

療法食はそれと水のみを与えることを前提に作られています。

少量おやつを与えたり、トッピングするだけでも療法食を与える意味が一切なくなってしまうことがあるため、獣医師への相談が必要です。

◎アレルギーについて

猫にもアレルギーがあります。

食物アレルギーの症状は嘔吐、下痢、排便回数の増加などの消化器トラブル、かゆみや脱毛といった皮膚に症状を示すことも。

1~2か月程度、原因と考え荒れる食物を摂取させず確かめる除去法試験を行うことで、判断します。

他の病気のよる影響、ノミや環境因子に対するアレルギーも併発する可能性も考えられるため必ず獣医師による診断が必要です。

ただ、猫のアレルギーについてはわかっていないことが多く、世界的に認められた信頼度が高い検査は存在しません。

(毛によるアレルギー検査は科学的根拠がありません)

<次回>