interview Keyon Harrold”The Mugician” 警察官に殺された有色人種全員へ贈る追悼曲(7,000字)

キーヨン・ハロルドというトランぺッターのことをまだ知らない人は多いかもしれないが、彼はこれまでディアンジェロ&ザ・ヴァンガードやマックスウェル、デリック・ホッジ『Live Today』バンドなどで何度も来日しているし、上記のアーティスト意外にも様々な作品にクレジットされている。いわば《ロバート・グラスパー世代》を代表するトランぺッターだ。

彼の凄さを物語るエピソードが一つある。高校生時代の黒田卓也がNYでセッションに行った時の話だ。その店では若手のミュージシャン達がすさまじい演奏をしていて、特にトランぺッターのうまさには唖然としたという。そこで黒田はステージに上げられるのが怖くなりトランペットが見えないようにテーブルの下にそっと隠した。終演後、黒田は「こいつらはきっと有名人に違いない」と思って名前を聞いたが、誰一人として知っている名前はない。NYではこんな無名なやつでさえ、このレベルなのかと落ち込みつつも、自分は絶対ここで演奏できるミュージシャンにならなければならないと心に誓ったという。

そして黒田は高校卒業後にNYのニュースクール音楽院に入学する。そこにはあの時に見たトランぺッターが生徒として歩いていた。それがキーヨン・ハロルドだった。そして、あのセッションでピアノを弾いていたのはロバート・グラスパーだったと。キーヨンは学生時代からカウント・ベイシーのビッグバンドでツアーに出ていたりして実力が段違いだった。自分はキーヨンがいるようなこのシーンでこれからどうやって戦えばいいのかを真剣に考えた、と。

そんな破格の実力を持った若手だったはずのキーヨンは、同世代のロバート・グラスパーらの活躍その後、たった一枚のアルバムを、しかも、コンサバティブな方針で、選曲などに縛りがあり、クリエイティブな作品を残しづらいインディーレーベルのクリスクロスへストレートアヘッドなジャズのアルバムを一枚残したのみ。クリフォード・ブラウンやフレディー・ハバード直系のオーセンティックなスタイルでの現代的テクニックは十分に披露したものの、その超個性的なはずの音楽性はほとんど出てはいなかった。

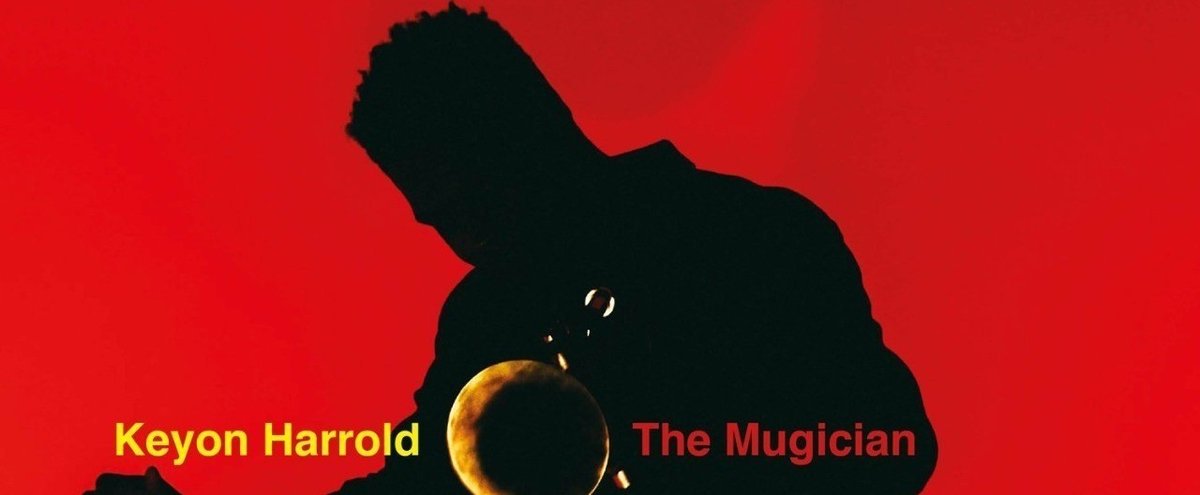

しかし、マイルス・デイビスの伝記的(フィクション)映画『マイルスアヘッド』で、マイルスの演奏部分を担当したトランペッターとして注目を浴びたあとに、突如2017年にリリースされたのがこの『The Mugician』だ。そこにはこれまでに様々なジャンルの一線で演奏してきたキーヨンが身に付けてきた技術やセンスやクリエイティビティが全て詰まっていた。

ここではヨン・ハロルドが『The Mugician』について語っているインタビューを公開する。

取材・編集:柳樂光隆

◉『The Mugician』のコンセプト

ーーこのアルバムのタイトルにある不思議な単語「Mugician」について、どんな意味を込めたのか教えてください。

「“music”と”magician”を合わせて「mugician (ミュジシャン)」(笑)。「Mugician」は、 映画『マイルス・アヘッド』の宣伝で参加したサウス・バイ・サウス・ウエストで、俳優兼ミュージシャンのドン・チードルとの会話の中で生まれた造語なんだ。(SXSWで参加したパネルで)ドンが「キーヨン、君は素晴らしいミュージシャンだけど、まるでマジシャンのようだね」と言ったのがきっかけ。そのパネルでドン・チードルが俺のことを「ミュジシャン(mugician)」って呼んでくれたんだ。その後「Mugician」っていう楽曲を書いたこともあり、アルバム・タイトルを『ミュジシャン』にしたんだ。

ーータイトル曲の「Mugician」はボーカルにルーツレゲエバンド、ウェイラーズのジョシュア・デヴィッド・バレットが参加しています。彼とはどんな経緯で出会って、このアルバムに参加することになったのでしょうか。

「ジョシュとは、1999年からの知り合いなんだ。彼はウィリアム・パターソン大学の音楽学科で、ジャズを専攻していた。ジョシュとは、コモンも交えて一緒に演奏する仲だった。実はジョシュはもともとベーシストなんだよね。で、最近はヴォーカリストに比重を置いてウェイラーズで歌ってると聞き、ジョシュに電話したんだ。もうずいぶん長いこと共演していなかったけど、この楽曲の雰囲気はジョシュと組んだら面白いと思って。大喜びしてくれて、とても協力的だった。彼はとても素晴らしいミュージシャンであり、シンガー。楽曲の出来には非常に満足しているよ。」

ーーこの曲ではルーツレゲエ的なサウンドも取り入れていますよね。

「レゲエ・ヴァイブがあるけど、この曲にはアフロビートもジャズもソウルもある。今挙げたような音楽的要素は、もともとビートやグルーヴから始まり、そこから発展していった。歌詞はメロディの後に出来上がったね。歌詞とメロディはお互いを影響し合っていると思う。ここでのドラム・プレイはアフロ・ビートの観点から見て、ヤバいよな。キーボードによるリズミカルなモチーフもいい。これは、アフロ・アメリカンからジャマイカン、アフリカンまでの様々なリズムが織りなす、美しいコラージュなんだ。そこにザ・ルーツのジェームス・ポイザーからシェドリック・ミッチェル、ニア・フェルダー、マーク・コレンバーグ、マーカス・ストリックランド、バーニス・トラヴィス等の錚々たるミュージシャンが参加しているんだ。」

◉警官に殺された黒人青年への追悼曲「MB Lament」

ーー「MB Lament」という曲にはどんな意味を込めたのか教えてください。「St Louis Blue」っぽいフレーズが出てくる気がしますが、これは意図的ですか?

「 この曲では、全米の警察は警察官の教育や人間としての思いやり、そして、黒人や有色人種に対する対応について真剣に見直すべきだと伝えたかった。アメリカは、人種間の隔たりを作るのではなく、あらゆる人種が手を取り合って共存できる社会へと変えていくべき。全員が同等に人間として尊重されるべきだと思う。道端で黒人を呼び止めて、人間以下の扱いをするような警察官もアメリカにはいるからね。

マイク・ブラウンは理由もなく射殺された。他にも多くの黒人が理由もなく殺されて続けている。警察官が正当だったという理由も明らかにされていないし、起訴さえされていない。残念ながら、(警察官側は)気にも留めていないんだ。だから、「MB Lament」はマイク・ブラウンだけじゃなくて、子供から老人まで、そして黒人からヒスパニックまで、、、警察官に殺された有色人種全員へ贈る俺からの追悼曲として書いた。曲を通してずっと続く同じべ-ス・ラインは、繰り返し起こる悲劇を描写している。コードとメロディは俺のような黒人がストリートを歩いていて、何が起きるかわからないという今日の状況を表しているんだ。この楽曲に存在する全ての要素が具体的な役割を果たしていて、例えば、ストリングスは、銃(を発砲した後)の煙を表現している。最終的に俺がこの曲を通して伝えたいメッセージは「変化への希望」なんだ。

「St Louis Blues」は意図的に使った。(ミゾーリ州)セイト・ルイスのファーガソン出身の俺にとって、この曲は昔からブルース・ナンバーだから。「St Louis Blues」はマイク・ブラウンに捧げるブルースであり、この他にもエリック・ガードナーやフィランド・カスティール等の警察官に射殺された黒人たちに捧げるブルース。セント・ルイスは、俺の故郷だからね。」

◉ビートメイカーとしての資質を活かした「Her Beauty My eyes」

ーー2014年にあなたがbandcampにあげていたEP「Her Beauty(through my eyes)」と本作に収録されている「Her Beauty My eyes」について聞かせてください。2014年の「Her Beauty(through my eyes)」はジャズミュージシャンがトラップとジャズを最も早い時期に高い完成度で融合させたトラックだと思います。

「アハハハ(笑)。「Her Beauty(through my eyes)」は、もともと自宅のキッチンでビ-ツを作っていた時に思い浮かんだ曲(笑)。ドラムに合わせたトラップ系のハイハットやベース・ラインに、ジャズのハーモニーやメロディを混ぜ合わせた。このインスト・トラップ曲をいろんな人達に聴かせたら、好評でね。というのも、リリックなしのヒップホップを聴きたいという人もいるから。

その後、映画『マイルス・アヘッド』の仕事で俺の大好きなレジェンド級のMC、ファロア・モンチと知り合い、この新作のためにファロアがヴァ―スを書き下ろし、ラップで参加することになったんだよ。」

ーー本作の「Her Beauty My eyes」は2014年のものよりをかなりアップデートされていると思いました。トラックに関してはどのあたりをどう変えたのかを教えてください。また、テラス・マーティンなどが参加していて、アレンジに関してもかなり変わっていますね。

「2014年のものから一番変わったのは、リリックが追加されたこと。ファロアのリリックでネクスト・レヴェルまで持っていくことができたね。素晴らしい曲になったよ。実はこの曲で歌っているのは俺だよ(笑)。終盤ではテラス・マーティンも参加している。ムーディーでいいヴァイブスがある楽曲だよな。」

ーーちなみにファラオ・モンチにどんなオファーをしたら、このリリックになったんですか。

「アルバムの題材は「平和」、「家族」、「愛」、「希望」、「変化」、そして「奮闘しながらも前進していくこと」。ポジティヴな題材しか扱わない。歌詞内容に関してファロア・モンチには特に何もリクエストしなかった。中には俺の方でリードした方がいいアーティストもいるけど、ファロアはその逆。言いたいことを自由に書いてもらうことで芸術が生まれると思ったから。歌詞内容に納得いかなかったら、勿論正直に伝えるつもりだったけど、ファロアのリリックは思慮に富んでいて、最高だった。」

ここから先は

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。