今週の「学び」と「アウトプット」について

日程の順序をソートするのがメンドクサイ、とりあえず、上から下に読んでもらえれば

英単語スピーカーをリリースした(10/26)

詳しくはこちらを参照

桜井政博のゲームを作るには?(10/26)

これが本物のプロってやつか。

恐れ入った。チャンネル開始時の段階で、2年半の動画(数百本)の動画の原稿を書き上げていた(初めから終わりまで決めていた)しかも、1ヶ月で書き上げていたと(1日12本程度、260本とすれば21日だから平日で終えたのか。8時間労働だったらば40分で書き上げていることになる)

ユーザーのフィードバックを反映できない問題はあるものの一方通行とはいえ、決めたことでやり切るのは素晴らしい。多分、99.99%の人は計画と実行をできないだろう

どうしても、内容を変えたくなるしブレが発生する。時事ネタを入れたくなる人もいるだろう。これは反省しなければならないことだと思った

また、講演や本では多くの人にインパクトを残せてはいないのではないかとか、業界では大御所と言われても不思議じゃない人なのに色々と考えている姿勢には敬意を表する

後、個人的にいくつか動画を見ていたが、プレゼンの内容は本番に使用される話は好きでした。これはデモだと予防線を貼らない割り切り感が好感を持てました

また、パイロット版で可能か確認することも学びだった。技術的な部分の確認が含まれるのだろう。撮影機材はVLOGCAM ZV-1だったか、非常に高価な機材を使っているわけでもないことに好感が持てた。というか本人にとって必要十分を満たせたのではないか?(必要に応じて機材を選ぶ気がする)単に高級機材を使う発想ではなく、何をしたいから何を使えば良いかなど、考えているのではないだろうか?

衝撃だったのは、単に私のトークだけでは弱いと、あのクラスの人が普通に言っていることだった。動画を作っていた時の自分と姿勢が違いすぎることを反省した。有名な人だから売れるのではなく、することをしている印象を受けた

準備期間を終えて、動画を公開してからは、外注を依頼した後の監修作業が発生する(時間外)・SNNの更新などの運営(時間外)が発生する

通常業務をこなしてあとで、それはしんどいなと。休憩時間がないのはやばい。配信時間は中途半端ではというコメントもあったが運営上の実情も加味されるということだ

ルール化も必要なのだな。(時間のコントロールのためだろう)案件は次の日に持ち越さない。(ここをどこまでするかと決めるのが味噌な気がする)

とはいえ、人それぞれなので、自分がやりやすいように形を変えて行くことも必要だと思った。

費用は9000万円(80%以上は編集の外注費)ということだ。思ったよりもそれで済んだのかって感覚は何なのだろうか。多分、本人の労働賃金は加味していないからか。しかし、個人が支払うスケールとしては相当な気がする。1本35万円のコスト(1視聴に1円)ってところか。宣伝広告費だとしても、欲を言えばもう少し見てほしいところとのことだ

費用対効果の考え方が参考になった。コストが実費+実働という考え方も参考になるな。ただ、「未来への投資」であること、通常、投資はリターンがあってという考え方で間違いはなさそうだが、今回は、ボランティアや寄付に当たるということだ

最後に、公開した知識を使ってもらって、初めて成果となると言っていたのが印象深かった。ニュース記事で満足せずに、実際に動画の中身を見てみるといいよ

Claude3.5(new)のコード出力がいい感じ(10/26)

必要なのはユーザーの想像力だと言わんばかりだ。OpenAIのChatGPT 4oよりも特定のコードの出力がいい感じだ。proで3000円だけど、5倍の使用量ということが気になる。分量にもよるな。今、13回ほどやり取りを繰り返した。次は5時間後だ。これを5倍なので65回/5時間ということか。厳選すればという感じだが、たくさん使えるわけではなさそう。

先ほど、必要なのはユーザーの想像力だと言わんばかりだ。

と言ったが、Claudeに渡すときや他のサービスでもいいのだけど、設計書を文字ベースでもいいので書くといいかもしれない

プロンプトテクニックと呼ばれるらしいが、そんなことはどうでもいい。要は、相手が分かりやすく解釈できるかだけだ。

そのためには自分の使用とすることの言語化が必要だ

ただ、モジュール単位で送信した方がいい。アレもコレもは自分でも覚えられないのと同じように、処理を漏らすことはある。

出来るだけ、ミニマムな単位で分けると良い。矛盾しないかは本人の中で描けばいい。また、ある程度、自分の頭の中では矛盾がないかも考えるといい

AIのおかげで、コードを自動生成にフォーカスが当たる(自分で書かなくていい)ことが焦点にあたり、それもいい話だが、コードを描いてもらい学ぶことができるようになったのはいい話だ。要はネットや第三者に話を聞かないと得られなかった知識やAIによって得られるということだ。しかも、出版されていない分野のコードも出てくるので勉強になる。Aという要素とBという要素(別々の出版内容)が組み合わせられて出てくる感じだ

オフィシャルガイドもそ参考になるが、コレならば、プログラミングの書籍の数が今より少なくなっても十分に役に立つ可能性が高い。無駄に毎回、リリースされる本に悩まなくて済む

情報がアップデートされれば旧本の価値は薄れるし、名著と呼ばれる本はそこまで出版されるわけではない(どちらかといえば、焼き回しされる賞味期限が短い内容の本ばかりだ)から、

毎月、3000円、本に支払うか、AIに支払うかって感じだろうな。たくさん、毎回、読むならば本だろうけど、インスタントに消費するだけならば、あまり、本は振り返えらないから、AIかといった感じだ

結構、悩むけどね。教育費用(学習費用・稽古費用)として3000円/月は、スクールよりは圧倒的に安いとは思う。考え方次第だが、仮に人間の叡智がそこに詰まっているのであれば、下手なレベルの人に教えてもらうよりは、よほど、コスパがいいのかもしれない。(要はAIの出力結果次第だけど)

本当、優秀なアシスタントだ。

毎月、Google ColabとDriveで2500円程度、支払っているわけだが、他にも何かを削って、投資するのは要検討かもしれない。Chocozapは辞めたけど、もう少し削れるか

というか、インプットをしたいんだよね

特に、プログラミング関係もそうだけど、違うジャンルについてだな。電気回路とかさ、健康とか、言語とか、教育とか、料理とか、科学とか、音楽とかさ。自作とDIYが捗るよ、きっと

どこにもコラボ製品が売っていなかったのだけど、どこで買えた感じですか?(10/26)

追記 2024.10.30

とあるセブンイレブンで見つけた。どうやら裏面にパッケージの絵柄があったので、もしかしたら気付かなかっただけの説、CokeONと連携している。キャップの裏側の文字を入力とあるが、アプリにスキャナが付いており、意外に読み取れた

NHKのボートマッチが便利だ(10/26)

大して調べないなら、ざっくりでもボートマッチするのは便利だと思った。恐らくは質問に対する回答なので、質問量や種類に作為的なものがなければ、回答に対するマッチ度の集計だと思われるので、ある種の曖昧さはない。ただ、自分が試したら最大で60%くらいのマッチ度だったので、考え方が同じだとは限らないことを学んだ。明日は投票日だ。そうだ、選挙に行こう。

探し物をするときは、視線を下や中にするだけではなく、上も確認するといい(10/27)

探し物がクリップに止めてあった。目線の上にあったから、目線の中や下にあると決めつけていたようで、上も見るといいことが分かった

ターゲティングやマーケティングは必ずしも有効とは限らない(10/27)

ゲームの企画で新しいものを考える時に、必ずしも有効ではないということだ。既存のものから想定するということだ。ターゲティングは標的を定めること、マーケティングは過去の実績であるから、前例のないことをする部分には意味をなさないので、あまり、真面目に考えなくてもいいのではないか?そして孤独だと。開拓者(先駆者)ってのはそんなもんだと。確かに、自分のしようとしていることは自分が知っている中では誰もしていないことだから、そんなものなのかもしれんな。もちろん、有効になる分野もあるとのことなので一概には言えないのかもしれない。

今回の英語アプリは、単語の文字をただ表示するだけではなく、AIのおかげで例も出せるものとなった。表面的に見ると例文付きの英単語帳と変わらないが、実は、例文はこちらで用意しているわけではないので、予想していない偶然の産物とはいえ新しい。ここが、結果的に既存にはない新しいものだろう。基本的には車輪の再発明はしない方針なので、利用できるものは利用して、得られる結果(体験)に目を向けたいので、最速で行ける方針をとる。プログラム的には新しいものを産んでいるわけではない(既存の誰かが通った道を再び通るわけだ)が、体験を優先しているわけだ。新しい技術を産んでいるわけでもないしね。もしかしたら、どうやって使えばいいか考える中で、新しい使い方を発見している可能性や、偶然の産物を産んでいる可能性はあるが。基本的には使う側でありたいので、ユーザーの視点でモノはみていきたい

また、本質はゲームの内容を見せてくれって話もあったが、その点では、できるだけ齟齬を発生させないように、僕のアプリでも動いているそのままの内容を表示しているのは、悪くないやり方だったのだ。それが魅力的に相手に映るかは、相手が決める話であってこちらが口を挟む話ではない。ただ、ここでは齟齬をなくすという点においてありのままに示すというのは、自然と悪くないやり方をできていたようだ。ここは自分を褒めたい。余談だが、Googleのコンテストもデモは求めていないって話があったのも共感ができた。特に海外のWebサイトを見ると実際のスクリーンショットがないサービスを目にすることがあるが、実際に使った時のアプリの感じとサイトの感じがマイナスにかけ離れていたらガッカリするだろうなと思い、実際のスクリーンショットのあるサービスを選ぶようにしている。ついでにアプリのリリース時には体験版をできるだけ用意するようにしているので内容も確認はできてより齟齬はなくせるかと思う。

難しいのは記事を有料で売るときであるが、できるだけサンプルを載せるにはどうしたらいいか検討をする必要があるなと思っているので課題だ

目次を載せることで想像をできるようにしてあるけど、目次を細かく全て載せてしまうとネタバレになるので厳しい。そのため、どんな結果が得られたのかくらいは動画で示すようにしている。有料記事の内容はWebに載っていることを自分なりに解釈したり、そのまま使っては上手くいかなかったことやどうしたら解消したか、自分がこれならと思う形になったのかなどの経験を載せているつもりなので、ただのWeb記事と同等とは考えていない。後は自分自身のマニュアルともなっているので自分が使う場面もあるので、最低限、自分には価値があるように書いているつもりだ。基本的には既存の技術を使うことは変わらないが、焦点を実際に使うこと、実用することに当てている。ここが、ただのデモンストレーションする記事とは違うところだ。もちろん、そのまま、デモンストレーションすることもドキュメントが嘘なく使えるか確認する上では有効だとは思うが、最終的には自分が考えた計画(狙い)に対して、必要な道具や工程などをピックアップして行ったときに、どうなったのか?ということを描いている。足りない部分はプログラミングなどで補ってみたりして簡易的に補強することなどもしている。

自分はどうもドキュメントを1つの方向で見る癖があるので、出来るだけドキュメントに縛られずに、自分がしたいことはどうすればいいか置き換えて考える。足りない部分は別ベクトルから見つけられるようにしていきたい

Claude3.5 newが想像よりシンプルなコードを書いて良い。勉強になる。(10/28)

JavaScriptのアニメーションについて学んでいる。ChatGPTに同一の指示を出したわけではないが、シンプルで動作するコードを提示してくれる。特にJavaScriptのアニメーションの経験がないので、どこから手をつけていいかも分からない時にコードを提示してくれるのは助かる。CSSアニメーションも同じように行けるかもしれない。次はコードについて解説してもらい、現状の理解を深めたい。そのうち、指示した内容からどういう意図でコードを書いたのかも含めて説明を求めよう

フォルダの更新を意図的に行う方法(10/28)

Stable Diffusionのoutputを同じフォルダにまとめると、どこに必要な設定ファイルがあるのか分からなくなる。フォルダ構成で済む話なのかもしれないが、更新日時をよく使うので、強制的にフォルダの更新日時をアップデートする方法を調べた

今回は、ChatGPTに聞いたが、真面目に公式リソースもチェックをする内容だった。下手にChatGPTに聞いてはいけない内容だったので、このカテゴリを聞く場合は、実際に公式リソースをチェックをした方がいい。設定を一時的ではなく永続的にしてしまったので戻すことが大変だった。

PowerShellの話なんだけどね

GeminiもWindowsの使い方の説明は甘い(10/28)

感覚的には、まだ、ChatGPT > Gemini って感じだ。メチャクチャに発言している感が強い。後は分からない分野は仕方ないが、一昔前のbing aiのリンクを添付する方式で、自分は答えないで詳しくはリンクをって感じの責任回避のパターンぽくて使えない部分がある。もちろん、分からないことは分からないと判断してくれればいいのだが・・・。かといって、あまりにも的外れなことを言われても困る。AIの中で自己検証出来るといいんだけどね。bing AIからCopilotになってから回答がまともになったしな・・・。まだまだ、Geminiにざっくりとした質問で、実行できるそれなりのクオリティの回答を求めるのは難しいかもしれんな。使い方を限定した方がいいかも

チーム運営(10/28)

その場で言う。問題点の発言と改善案の発言はセットにすることが、建設的な開発現場だと。確かに良いことと悪いことをセットで言うようにはしてたが、改善案は伝えていなかったなと反省。どうすれば、良くなるかを考えるか

ポジティブとネガティブ発言が姿勢に現れる

開発では常にユーザーを意識する。ゲームならばユーザーを楽しませること。開発者に都合がよく遊び手の不親切につながるならば回避をすること。

企画はスピードで意図などの説明は不要、そのために見出しなどの下準備はしておくこと。仕事は自分が得意でパフォーマンスを発揮できそうなことを選ぶ

自分は、基本的にネガティブなSNSに発言をすることが多いが、ポジティブな発言をしていくと、自分の姿勢に現れてくると言う話。(儲かるかもしれんとか、仕事が充実する!)確かにポジティブに慣れないとつまらんかもしれないし、どんどん希望が持てなくなるかもしれん。今まで、こういうことはしてこなかったから見習うか。ネガティブの改善というのは、一つのテーマかもしれんね。見る側はその方が心地いい気がする

ビジネス思考(仮説)を振り返る(10/24)

今までのことを振り返ると、自分のためにまずはしているのだが(それはいい)自分のためになることが、相手のためにも必ずなるかと言うわけでもないのかもしれない

これ、自分のためにではないと言う発言が、自分は過剰に捉えてしまい、「自分が良いとも思えないものを販売するのか」「それは誠実なプロダクトか」といえないのではないか?と考えてしまうので、あまり「他人のため」と言う発言はしたくないと考えた

ただ、ちょっと思い始めたのは、自分と同じ課題を抱えている人は必ずしもいるとは言い切れないのではないのではないかと考え始めた。ただでさえ、重箱の隅をつつくことが多い自分にとっては、ニッチすぎる話題(プロダクト)になっているのかもしれない

もちろん、未知の領域や潜在的なニーズがあるのではないか?と言うことに取り組んでいる時は、まだ、誰も存在を認知しないので当然であるとは思うが、

「要は自分の生活のQOLに改善する(課題と感じていること)」は他人にとっては既に何らかしら(他プロダクトや本人の努力によって)クリアしていることかもしれない

仮の数字設定で全体の0.1%に対して、売ることができるとすれば、その課題を抱えている人が100人だけでは、1人も満たないから利益は出ないと言うことになる。逆に、1万人であれば、10人からは対価としてお金を頂ける計算になる。要はそのバランスなのだが。

その母数によっては、広告を打つことに意味がなくなる

では、自分以外の人が何を課題に感じているのか?(当初立てた仮説はどれくらいのニーズが得られそうか?)って話なんだけども、確かめる方法ってどうなんだろうな。

例えば、英単語の本は品切れることはないので一定の需要はあるのだろうけど、別に勉強するには何でもいいんだよね。問題はどのくらい母数があるのかってことだ

文部科学省の資料によると、ざっくり高等学校の学生の人数が300万って具合だった。仮に、300万のうち0.1%に英単語を覚えられないので覚えたいニーズがあるとすると3000人にニーズがある計算になる。まあ、ただ、テキストを買うとしても、どれを買うかは分からないわけだ。塾に通う、通信講座を使う学生もいるだろう。中々、難しい。ただ、多くの人が旧センター試験を受験することを考えると、センターの対策としては悪くはない気がしている。問題は何でセンター試験を対策するかって話なんだが。

しかし、今はインターネットに過去問を公開してくれるから、学習がしやすくなった気がする。そこらへんは公平性や公的に良い価値だと思う。一番の対策だよね。

共通テストの受験者は約50万人、もし、これに0.1%が覚えたい人数というのは、合っているのだろうかと考える。基本的には何らかで学習するのだろう。もちろん、ノーベンの人もいるかもしれないが、ここには見込みがありそうだ。そうすると、学習を進める上で選ばれるにはどうすればいいかって話だが、レッドオーシャンの中での比較になる。一応、違いは述べているが、これがどう感じるかは分からない

もう少し、何らかの視点で数字として深掘りしていくといいのだろうけど、

後は極端な話だけど、日本に住む限りは僕も含めて英語を使えなくてもいいやと考えている人は結構いるのではないか。必須ではないし困らないし。ただ、いつも後悔するのでコミュニケーションとしての多言語学習は取得したい

Tie Your Mother Downを追加で弾いてみる(10/25)

3連符のところだけど(5弦3f、プリング、5弦開放、3弦2f)だけど、ズッタ、ズッタのリズムが取りづらくなったので、最初の押弦後に左手の薬指で弦を引っ張って離して鳴らすようにしたら弾きやすくなった。ズッタのタもAのコードで鳴らすのでいい。

Claude先生に描いてもらう(10/27)

英会話アプリに全画面モードで音声入力モード、待機モードを描こうとしている。

昨年のデモに比べたら、随分、進歩したものだ。いや、UIがかっこいいとテンション上がるじゃない?

イメージとしては、これの全画面モードを半透明ウィンドウで表示する予定

どっと疲れる(10/29)

睡眠時間が短いのか、すごく疲れやすい。抑肝散を飲むと少し気分が戻る。五苓散も時々、飲むのだが吐き気や眩暈がある時に飲む。頭痛(ほぼ偏頭痛)は偏頭痛の治療薬として処方してもらっているミグシスを。後は、薬局で買っているユンケルの黄帝顆粒を。本当はユンケルゾンネロイヤルの錠剤を飲んでいたのだけど、早く滋養強壮剤(栄養剤)の錠剤タイプが出てほしい。指定医薬部外品のタイプはたまに買うんだけどね。黄帝顆粒は8包タイプだが、1包100円超えするので、錠剤の方が割安では合ったんだよね。顆粒タイプはさっと、溶けるから効くまでのラグに違いはあるんだろうけど

何よりやる気が出ないのはヤバい。何をするか整理をするんだが、リリースした後はエネルギー切れを起こしやすい

音楽を聴いてテンションを上げる対策もするが、意外に疲れることもあるので難しい

指笛に挑戦している(10/29)

口笛がそもそも出来なかった件、ただ、こういうクラシックな遊びはどんどん吸収していきたい。小中学生でしっかり学んでおくべきだった。実際にやらないと廃れるし。

本当に音が鳴った!沖縄県民に聞いた指笛の吹き方! pic.twitter.com/WvsBjBCrJG

— 空えぐみ📺アニメ1月開始TOKYOMX BS11沖縄は民放全局(テレビ史上初🎊) (@egumisky) July 12, 2020

特に成人してからは(心は成人しているのか分からないが・・・)学生の時に料理・裁縫など家庭科をもっと勉強するべきだったと思っているし、音楽や美術・技術も熱心に取り組むべきだったと思っている。

これ、成績とか学校の勉強とか関係なく、生活に必要なこと(豊かにすること)を教えているので、熱心に吸収、自発的に疑問に思って創意工夫していれば、もう少し豊かになれたのではないかと思っている。

正直、プログラミングを勉強している場合ではなかったw

というくらいには人間にとって核になる内容だと考えている

指笛の件

1日目、音がまったく鳴らない。口笛だと口をすぼめて、〇〇を舌をなめる

2日目、円の部分が、管だと学んだ。少し音が出た。どちらかと言えば、管に息を吹き込む感じ

Claudeへ課金を決めた(10/30)

中々、良いコードを書いてくれたが、出力のmax lengthを超えてしまった。そのため、お試しで1ヶ月間することにする。恐らくは加入日から30日間ということだろうが、念の為、11月1日から入る

それまでは、何を作らせたいか設計書(指示書)を書いていく

課題に感じていたギターコードを任意で表示するツールを作ってもらっている。想像以上にロジカルで、自分が認識していないコードの書き方をしてくれたので助かる(勉強になる)

制作してもらったツールは一般公開する

ただし、ChatGPTなどと比べれば使用量に制限がありそうなので、1ヶ月単位で何をするかを計画することとして、聞く内容と仕様書をまとめていく。

ちなみに、思ったよりもいいレスポンスをしてくれるので、仕様書と呼んでいる文字ベースの僕の文書が有効なのかもしれない。これもリリースが終わったら、有料noteで安く公開しようかと思う。20$なので3000円分を回収できればいいのだが。100円*30本なのか、200円*15本なのか、300円*10本で回収するかによるけど・・・。いくらだったら買おうと思えるかだ。

また、設計書を書いているつもりでも、意外に情報は抜けていることが分かる。その実践記録を残していく

HTMLとJavaScriptであれば中々良い。ミニマムな300行程度で収まるコードであれば、無料版でもいける。で、12月はChatGPTに手を出すか。

ちなみに、回路図も伝えてみたが、多分、こちらの指定が素人すぎるのでうまく出力できなかった。ひとまずは、コードを中心として対応をする

Duolingoの記事を読んだ。考え方は近いが・・・(10/30)

最初、無償で使えるよとネット記事で見て始めたのだが、Speakingが有料だったのを使い始めてから知って、無料じゃないのか!でガッカリしたあたりから、自分が英会話のスピーキングアプリを作ろうとしたのがきっかけだ。あれから、1年くらいは経過するのだが、今はどこかで収益化か、資本がなければ、サービスの維持が難しいことは理解するようにはなったけど。でも、無料で学習できるという公式ページを見せられて、自分が期待していたスピーキングが無料じゃないのは、詐欺、釣り、嘘、少なくても誤解を生ませることに怒りを覚えた。こういうところからネットの記事などには信用をしないようになった。誰でも都合のいいように解釈するから、それは良くないアプローチだと知った

ただ、今、自分もスピーキングアプリはお金の問題が解決しない限りは、有料で出そうとしているので、このアプリは有料ですと、そのまま言おうと思う。誰でも教育機会を受けられることは素晴らしいが、そのためには資金が必要である。貧困層が提供を受けるためには、何らかしらでお金が必要なのだ。そもそも、PCやスマホが必需品ではなく趣向品になる地域もあれば、使用するためのハードルは高い

学校がうまく貸出できるような仕組みに出来ればいいのだろうけどね。管理が大変か。

なので、最初はこちらの資金の回収が優先だが、最終的にはAPIの料金を支払えば、ツール自体は無料で出来るように出来ると良いだろう。で、後はスコープがAPI提供側に移るので無償で提供するか任せると言うわけだ

例えば、学校で年間ライセンス3万6000円を負担すれば、下手なハードやサービスを買うより、ずっと安価で勉強できるタネを入手できると考えれば、比較的、教育側のコスト削減になるかもしれない。ChatGPTに年間ライセンスを支払う、Geminiに年間ライセンスを支払う。そうすれば、自学自習用の勉強体制が整うし、UIはそれぞれが用意しているのだから、自由に学習できる

後は、うまい具合に学校で、こんな感じで勉強してみましょう!と学習指針を学生に伝えれば、ある程度は計画に沿って自学自習できそうじゃない?

すると、まあ、APIやそうじゃなくてもサードパーティ製品を使う時にも、実質、ユーザーは無料で使えるって話だ

結構、夢があるようには思えるのだけどな

おおよそ、生涯年収というのは3億円だそうな。つまり、それさえ確保できれば、こちらは十分にオープンしていいという計算だ。如何にFireして、オープンソースや自由研究で社会貢献できる状況を作り上げるかが、僕のような人間にとっての課題だ

後は、どうやって自分で裏取りをしていく力、判断していく力を養って、結果を負っていくかだ

自分が予想していた未来がきたことが証明された(10/31)

OpenAIの音声アシスタントがデスクトップに対応した。よって、自分の未来予測が合っていたことが証明された。そろそろ、自分が評価されてもいいんじゃないですかね?

Big day for desktops.

— OpenAI (@OpenAI) October 30, 2024

Advanced Voice is now available in the macOS and Windows desktop apps.https://t.co/mv4ACwIhzA pic.twitter.com/HbwXbN9NkD

水たまりの水槽みたいなUIいいですね。やはり、UIは大切だね。きっと感情表現とか表れるようになったら、色の変化もしそうだな

Cagliostro Research LabのDev Noteを読んだ(10/31)

開発の記事を読んだ。会社組織ではあるが、開発にはスタートアップ等の資金提供が必要であること。やはり、何か活動をするためには資金が必要ということで、中々、投資を受けてリターンを返す、利益を得るということは難しいように感じた。あれだけの規模感を展開して、HuggingFaceでは4000DL/先月の実績があるにも関わらず、難しいということを学んだ

Ko-fiを通じて寄付を募集していること

それぞれの余裕に応じてだが、たくさん、利益を得ていたら寄付を検討してもいいかもだね。1人1ドルを支払えば、4000ドル(609,811円)にはなるだろう。総額で180万円を使って、次のモデルを開発するのであれば、決して高い金額ではないと思うんだよね。

私たちのチームのリソースと予算は非常に限られているため、モデルをトレーニングするだけでも、ましてや大規模なモデルをトレーニングするだけでも、かなりの費用がかかります。当時、私たちは Animagine-XL 3.0 と 3.1 をリリースするために、いくつかのスタートアップ企業と提携しました。私たちは、過去にトレーニング費用を負担してくれた企業を含め、さらに多くの企業と連絡を取り、スポンサーシップを通じてプロジェクトに資金を提供してもらおうとしています。

トレーニング費用を負担していただける場合は、大変助かります。あなたのご支援により、将来さらに多くのモデルをトレーニングできるようになります。そのご支援は、必ず有効活用させていただきます (例: クラウド GPU やストレージ サービスのレンタル)。

私たちの国では利用できる選択肢が限られているため、Ko-Fi ページから寄付することができます。金額は問いませんので、ご寄付をお待ちしております。

ただ、buy me a coffeeのアカウントも削除した。支払う時にもいくつか気になることがある

Buy me a coffee

サーバにはクレジットカードの情報は保存しないとあるが、明確には相手に個人情報をどこまで渡るかが書いていないところが不安である。stripeを通じているので、それに準ずるのであろうが、5%の手数料はどうやって、ぶっこ抜くのか。buy me a coffeeともやり取りをするのだろうが、請求処理を任意のタイミングで、ユーザーから実行できるようにしているのだろうか。通常は、組織が預かって、支払い処理する前に手数料を差し引いてユーザーに送金しているだろうから、必ず、お金は組織にプールされていると思うのだが。だから、クリエイター側は、相手の個人情報を知ることなく、安心してユーザーは組織に管理を任せて、支払ってという仕組みが出来ていると思うのだが・・・。

あと、ko-fiって別サービスなのね

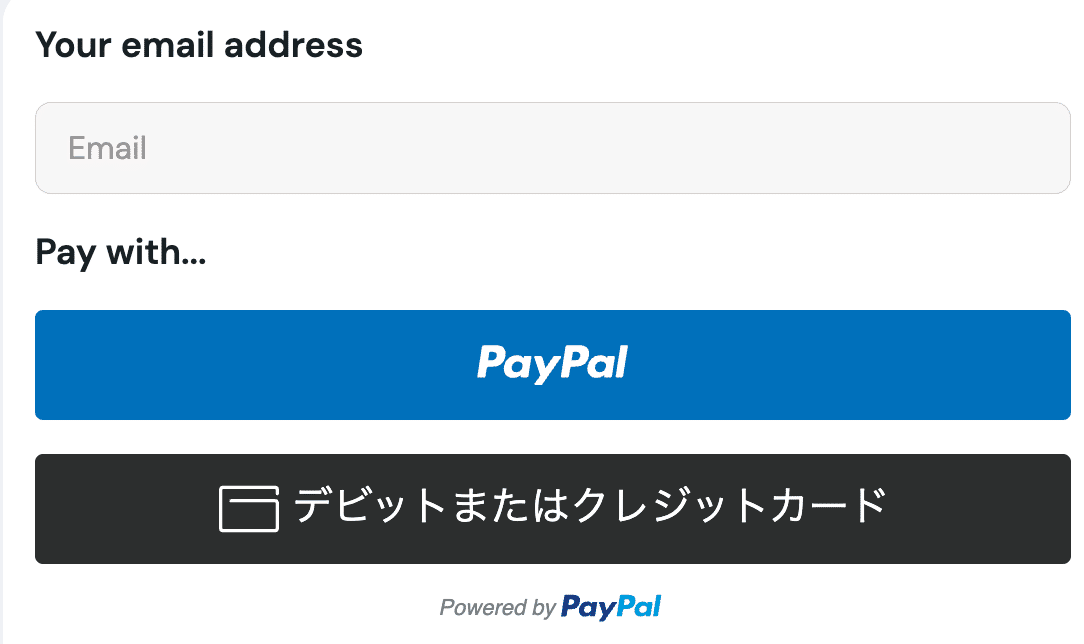

パッと見ると寄付をするのに「名前」と「メールアドレス」は必要か?

いや、自分でもリスクと感じてしまうので、支払う立場になると逆に尻込みをしてしまう。確かに相手の立場に立てば、サポートをしづらい。サポートが生まれない理由も分かる気がする

よく見てみる

2. どのような個人データを収集しますか

当社ウェブサイトのユーザーにサービスを提供するために、当社はユーザーとユーザーのデバイスから以下の個人データを収集します。

中略

当社は、クリエイターをフォローしてサポートしたり、クリエイターとつながる機能など、当社のプラットフォームのコア機能をお客様に提供するために、正当な利益に基づいてこの情報を収集します。

中略

ゲストサポーターの場合、プロフィールを作成せずにゲストとしてクリエイターをサポートすると、名前、メールアドレス、Stripe ID(Stripe を使用している場合)、PayPal ID、トランザクションに関連付けられた IP アドレスが収集されます。この情報は、お客様のリクエストに応じて寄付をしたり、当社のプラットフォームを使用してクリエイターをサポートしたりできるようにするために収集されます。

お客様が支払いを行う際、当社は、お客様の支払いを実行するために必要な、お客様の名前、電子メール アドレス (PayPal を使用する場合)、PayPal 電子メール アドレス、PayPal ID、取引に関連付けられた IP アドレス、または Stripe 接続アカウント情報 (Stripe ID、IP アドレス、取引に関連付けられた IP アドレスなど) など、支払いの送受信のためにお客様が入力する限定的な情報を収集します。

恐らくは会社(Ko-fi)に対しては、決済上、必要な情報が提供される。

3. 第三者への個人情報の開示

当社は、お客様の個人情報を第三者と共有することがあります。当社が個人情報を共有する第三者の種類は以下の通りです。

中略

寄付のために共有されるデータ

クリエイターに登録または支払いをする際に付与される

名前またはユーザー名、電子メールアドレス

購入とメンバーシップについて共有される追加データ

- 名と姓

- 電子メールアドレス

- 郵便番号と電話番号

この情報は、あなたがリクエストした、またはメンバーシップの一環として権利を有する物理的なアイテムをクリエイターが配送できるようにするために収集されます。

クリエイターは、配送業者に必要なためこの個人データを受け取ります。そのため、クリエイターは、サービスによって提供された情報の合法的な処理について自ら責任を負います。

恐らくは配送のために行うのではないので、ここで言うメンバーシップでも購入にも当たらないので、本名、電子メールアドレス、郵便番号、電話番号も収集はされない

すると「寄付のために共有されるデータ」が該当して、名前またはユーザー名、電子メールアドレスが割り当てられる。UIを見ると、nicknameを付けられるので、これが名前orユーザーネームに該当するのではないか?

また、donateボタンを押すと、Emailの入力が求められるから、これが決済リンクを送るために必要な処理なのだろう

従って、ko-fiの寄付はニックネームとメールアドレスが、クリエイターに伝わると読み取ったのだが、確信が持てなかったのでサポート(ページ下部にあるリンク)に問い合わせをしてみた。返信を待ってからでも遅くはない

回答が来た

PayPalの実名とメールアドレスが送信されるとのこと。詳しくはここのヘルプ記事を見てねということだ。ko-fi上の話ではなく取引の話であれば、相手にしか伝わらないだろうし、相手次第の管理で信用するならば、送信すればいいって感じだな

てことで、Ko-fiを通じて寄付しておいた(1$=160円のレートだった)

繰り返しだが、たった1$の寄付だが、これが4000人集まれば4000$だ。Patreonを使って儲けている奴だっているはずだろうし、AnimagineXLを少なからず使ったことがある人もいるだろう。強制ではないが、次のプロジェクトへの投資として、寄付を検討してはいかがだろうか

24% of $12000 goal

ちなみに、ここのメールアドレスは送金したよっていう明細が送られてくるためのリンクだった

Geminiによる記事の評価

今回はこんな感じに

この記事は、プログラミングや英語学習など、多岐にわたる興味関心を持つ人にとって、非常に参考になる情報が満載です。特に、AIを活用したプログラミングに興味がある人や、自己成長に意欲的な人にとっては、必読と言えるでしょう。

補足

上記の分析は、記事の内容に基づいた一般的な傾向であり、個々の読者によって異なる場合があります。

おわり!