大学のレジリエンスとDX ―この世界でどのように監査に取り組むか―

現代は、VUCA時代と言われている。このため,VUCAに対する監査のフォーマルさが、組織の正しいあり方を示す基準にもなりうる。レジリエンスとDXの監査は、そうした新しい時代の監査の効力を問われる監査となる。

※このノートは2021年7月13日に行った講演のメモである.

1 パンデミックとレジリエンス

全世界を襲った新型コロナウィルスパンデミックは、あらゆる組織に大きな爪痕を残しており、大学を含め今やどのような組織においても、このパンデミックからの脱却が求められている。レジリエンスは、地震や大規模火災などの広域災害への組織的な対応を意味し、被害を蒙った組織が、あらかじめ計画されたBCP(事業継続計画)に基づきBCM(事業継続管理)を実施し、災害への対応を目指すものであり、今日の世界的なパンデミックもレジリエンスの対象の一つとなる。

ただ、今日のパンデミックと通常の災害との違いは、パンデミックが、どのような組織にとっても例外なく対応を迫られる事象という点にある。今日のパンデミックの下では、レジリエンスは、あらゆる組織にとって、組織の生き残りをかけた取り組みである。しかし、今から8年前の2013年のダボス会議においてレジリエンスが取り上げられたときには、日本は例外的に危機管理能力の低い国とされ、パンデミックからのレジリエンスは、世界のレベルから大きく立ち遅れる懸念があり。

レジリエンスの求めるところは、組織が社会的な危機にどのように備えるべきであり、どのように立ち向かうべきかにあり、その意味で、BCP/BCM(事業継続管理/事業継続計画)もレジリエンスの一部となる。

ポストコロナを見据えたときに、レジリエンスとその監査は重要な課題となる。

2 レジリエンスとは

出典:田中充「災害対応力「レジリエンス」の概念と構造」2017,地域生活研究所

2.1 レジリエンスとは何か

レジリエンスは、防御、順応、転換の3つのフェーズがあるとされている(図1).今日のパンデミックで言えば、現在は順応の段階であり、ポストコロナで転換を迎える段階と考えることができる。レジリエンスの著しい特色の一つは,大きな災害からの復旧に際する転換点においては、原状に復することが殆どできないという点にある。従来の経験から類推する限りで、ポストコロナは、今日とは大きく様相の異なる世界になるという可能性がある。これがレジームシフトと呼ばれている現象である。

大学もその例外ではないはずであり、監査もまた大きな転換に際するレジームシフトに適切に対応することが求められるはずである。

2.2 レジリエンスの規格

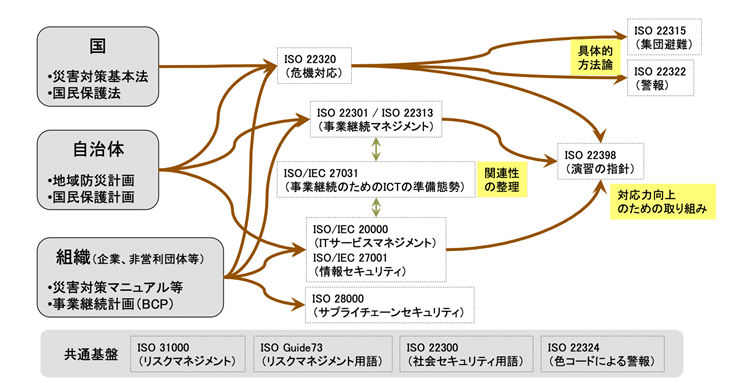

レジリエンスに関しては、過去の経験を積み上げたISO規格が存在しており、ポストコロナという大きな転換点を迎えることとなる時代においても重要な基準となる.

主な国際規格の関係を図2に示す.

このうち,「組織」としての大学の視点からISO22301などの事業継続性マネジメントを見ることで,レジリエンスの成否を見ることが出来るだろう.

3 デジタルトランスフォーメーション

ポストコロナにおいてもう一つ考えなければいけない要素は、デジタルトランスフォーメーション(DX)である。経済産業省の示すDXの課題を図3に示す。この図で主張している課題は、日本の既存システムがブラックボックス化していることと必要な人材が2025年に不足するということである。

現在の日本の企業は、経済産業省「システムガバナンスの在り方に関する検討会」2019年4月によれば、8割の企業が保有するシステムの肥大化複雑化に悩んでおり、5割を超える企業が、システムの維持だけのためにIT予算の8割を費やしているとされている(図4)。

出典:経済産業省「システムガバナンスの在り方に関する検討会」2019年4月

この様な状態が継続する場合、経済産業省の試算によれば、2025年には、最大12兆円の経済損失が見込まれている。このような大きな損失が発生すれば、日本は最早先進国の地位を維持できないかも知れないとされている。

4 DXと監査

DXは単なる従来からのICT化とは異なっている。監査の視点から考えれば、そのもっとも大きな違いはガバナンスすなわちデジタルガバナンスにある(図5)。組織において、どこまでDXが実現できるかは、デジタルガバナンスに踏み込めるかにかかっている。

出典:船木 春重 デジタルガバナンスによるDXの推進2020年12月

この場合、多くの日本の組織において課題は、デロイトトーマツ「次世代の内部統制(デジタル化)に向けた現状および将来の想定に係る実態調査結果(2020年)」によれば、以下の3点が示されている。

4.1 内部統制の課題

デジタルガバナンスの内部統制の課題は、体制作り、リスク可視化、人材不足への対応などがあげられる。これらの点を経営層や、関係部門が一体となって解決してゆく必要がある。

4.2 内部統制のDX

DXに対して内部統制をかける場合に、経営層、監査部門、業務執行部門それぞれの専門性が不足しておりその体制、リスク可視化が不十分な場合がある。この場合は内部統制のためのDX化を図る必要がある。

4.3 モニタリングの課題

DXに対応したモニタリングツールの導入ができず、自動化が不十分となっている。従来のプロセスを前提としたモニタリング監査手法のままとなっている。

5 VUCA時代の大学と監査

現代は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)のあるVUCA時代と言われている。この状態は、フォーマルさを重視する内部監査と相容れないものがある。同時にVUCAに対する監査のフォーマルさが、組織の正しいあり方を示す基準にもなりうる。レジリエンスとDXの監査は、そうした新しい時代の監査の効力を問われる監査となる。

ポストコロナの大学を見据えたときの監査として、ここでは、以下の2点を指摘しておく。

第一に、ポストコロナの大学はレジリエンスに対応できる大学と対応できずに苦境に立たされる、いわゆく「K字回復」の様相をみせると考えられる。その際に成功する大学はDX化において成功している大学であると考えられる。その際に、SMAC(Social、Mobile、Analytics、Cloud)と呼ばれる技術を有効に利用するオンライン教育が大学の成否になる。

こうしたDXに対応できる監査制度を持つ大学は、成長をより確実なものにする。

第二に、ポストコロナにおいては、監査自身が視野の広さを求められることになる。日本において2025年の壁が叫ばれ、DX化を推進すべきという政策が強く打ち出される背景には、半世紀前の高度成長の成功体験から抜け出せない、日本の組織文化がある。大学においてもそれは例外ではなく、ポストコロナでは対面授業への復帰を目指し、テレワークを受け入れない大学は、数多い。このような大学は、レジリエンスに於けるレジームシフトにおいて大きな来木を迎えることになる。監査の持つフォーマルな立場からの組織文化へのどのような警告を出すことができるかは、今後の大学組織の命運を左右するものになる。