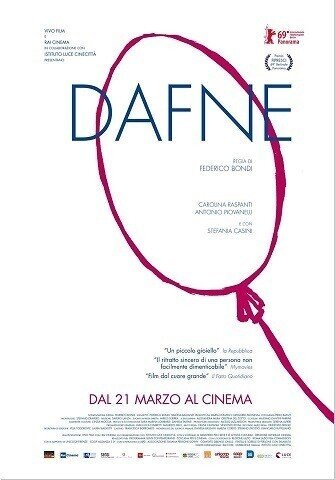

🎥『わたしはダフネ』を観ました

2021年7月3日

岩波ホールにて

愛する家族を失うこと

それはきっとどんな人にも訪れ、そこにはいろいろな物語が存在する。

平穏な生活を送っていた、ダフネとその父親ルイジにもそれはやってきた。

母親マリアの突然の死。

ダフネとルイジがその悲しみや喪失によって、どのような思いを抱え、

どのような考えを持ち、そしてどのような道のりを見つけていくのか。

インクルージョン

ダフネは快活で社交的、ダウン症として生を受けたけれども、

地元のスーパーで活き活きと働き、人生を楽しんでいる女性。

イタリアでは1970年代から障がいの有無にかかわらず、

全ての児童生徒が普通学級で共に学ぶ「インクルーシブ教育」を

推進してきたということです。

排除ではなく、インクルージョン(包括)することが、障がいのある人が

自分らしさを失わずに社会で活躍するために大切なことだと。

この映画でもダフネは自分の職場のすべてを愛し、

また同僚からも愛され生活しています。

もっとも、ダフネ曰く『人徳があるからね』だとか。

実際、彼女はとてもチャーミングでオープンマインドな性格。

こんな愛にあふれた職場こそ、実は多くの人に必要なんだろうけど、

この映画ではダフネの人生を支える必要不可欠な場所として描かれています。

ダフネ = カロリーナ

フェデリコ・ボンディ監督は、自分とは異なる人と対峙した時に感じる

偏見や恐れ、又は場合によっては哀れみといった凝り固まった態度から

抜け出そうと伝えています。

映画とは異なり、現実にはまだまだ厳しい現状があるということでしょう。

ダフネ役のカロリーナ・ラスパンティは監督がSNSで見つけ出した逸材。

撮影は彼女が脚本を知らないまま進められ、撮影現場においては、

カロリーナの存在がインスピレーションそのものだったということです。

現実のカロリーナも地元のスーパーに勤め、自伝小説を出版、

収益をダウン症の人々を支援する協会に寄付しており、

公演活動も行っていて“自分らしく”を生きている人。

チーム

「わたしたちはチームよ」

妻の死で意気消沈としている父に、ダフネはともに手を取り合って前向きに生きようと伝えます。

母親の死と向き合おうとするダフネ。

人はとかく過去にとらわれ、未来を憂いることに甘んじて、

今を生きる勇気から目を背けがち。

その方が楽だから。

ダフネにその勇気があったのは、両親から受けた深い愛情、たくさんの人との温かい関わり合い、そこから生まれる自己肯定感をしっかりと自分のものにできる人だったからではないかと思う。

しかし、父親ルイジにとっては、「自己肯定」なんて小難しい理屈でしかありません。

彼は年を取っており、失ったのはこれからも共に歩くはずだった人生の同伴者。

心は悲しみや辛さや不安で覆われてしまい、仕事をする気力もない。

きっと、一人だけだったら、立ち直れなかったかもしれません。

“プレゼント”

ダフネからの提案で、母マリアの眠る故郷の村へ、父親と二人旅をすることになります。しかも歩いて。

徒歩を選んだのは、二人でじっくり現状に向き合う時間が必要だったからではないか。

緑の山道、天然の氷室、湖・・・トレッキングでは、靴擦れで悩んだりと

大変だったけど、自然豊かな環境は人の心をおおいに癒す効果があります。

また「動く」ということもネガティブな状況から這い出すために大切な方法。

ダフネは、本能的にそれらのことを選択していて、本当に聡明な人だと思います。

無事、母の故郷へたどり着く二人。

そして、この旅の締めくくりにダフネの用意していたサプライズ

“プレゼント”。

それが、父親ルイジの心に伝えたものとは!

ラストはルイジの表情が映し出されて、エンドロールにつながっていきます。

その表情は、ルイジのこれからの人生をまた歩み直していくための、再生への兆しが感じられるものでした。

ささやかな日常

劇中歌でも歌われる、好きなフレーズです。

ささやかな日常こそ真実と。

小さなことへの感謝、様々な人とのつながりがどんなに自分を助けてくれるか私にとっても実感の日々です。