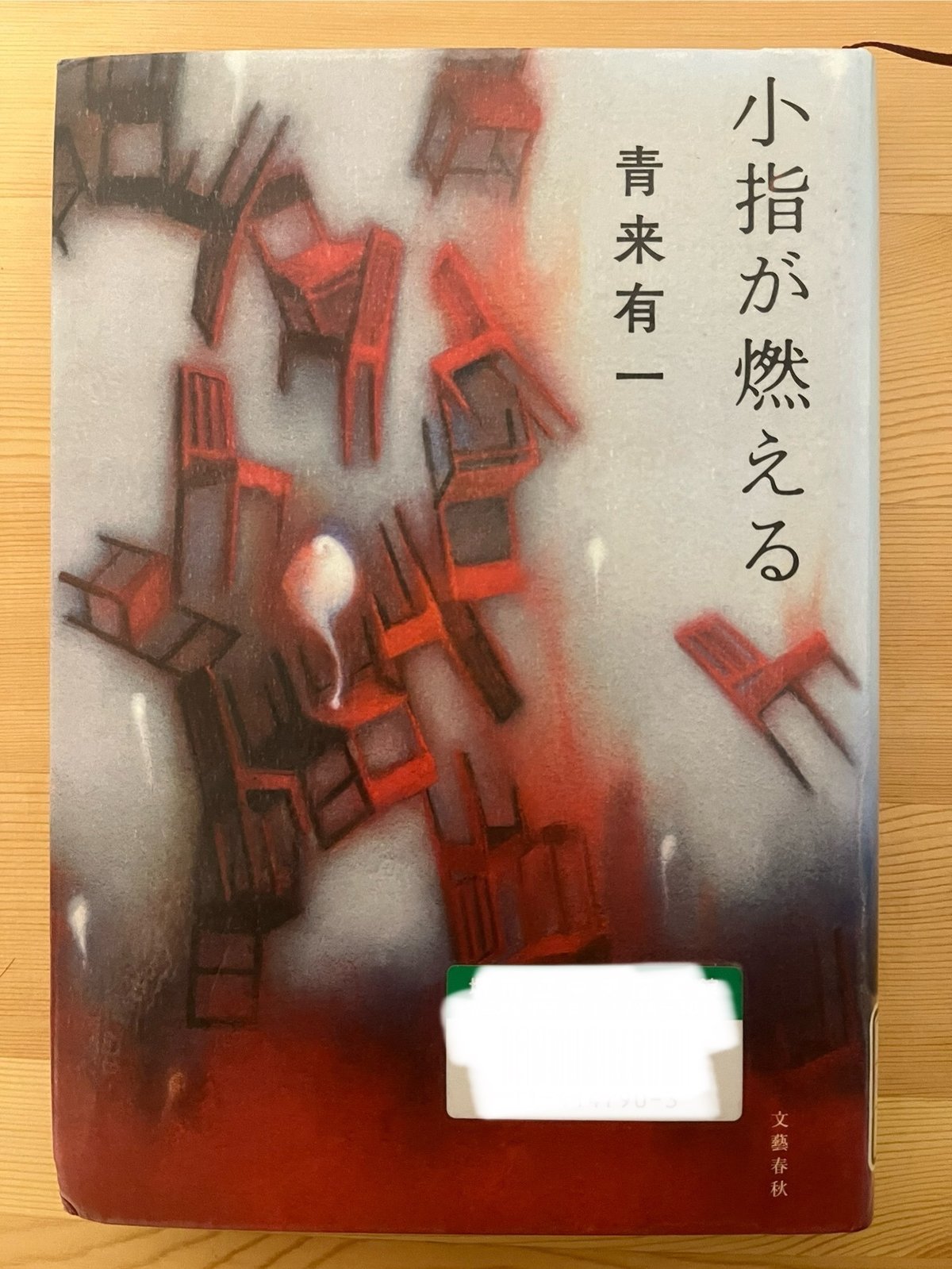

読書感想文【小指が燃える】

2017年 青来有一

たまたま図書館で手に取った。

表題の他、短編『沈黙のなかの沈黙』を収録。

筆者は長崎出身であり、両親が被爆者という被爆二世。

本作品は戦争を体験していない人間が戦争について書くことの意義と作家というものの存在意義、戦争と神の存在について書かれている。

本編には実在の作家や筆者の過去作品名などが頻出し、一見私小説にも見える。とっつきにくい寓話のような、幻想的な文章は少々読みづらい。

特に前半に収録されている短編は短編なだけ、掘り下げるだけの厚みが不足しているようにも思えて途中で挫折しそうになる。対して本編は十分な分量が割かれ、まどろっこしくはあるものの不思議な説得力があってなんとか最後まで読めた。

二編どちらも舞台は長崎。

長崎といえば戦中は原爆が投下された土地であり、古くは江戸時代にキリスト教徒が信仰の自由を求め凄惨な最期を迎えた土地。

筆者の中でこの二つの歴史的事実は切っても切れない繋がりをもっており、であるからこそ短編と本編、両方を収録したのだろう。二篇に直接的なつながりはないが、合わせて読むことでより彼の地、また戦争というものに対する筆者の思いが深まる。

本作は売れない作家である主人公(≒筆者)が本を書くこと、特に自身の経験していない戦争について描くことに対する迷いを綴っている。

被爆作家として広く知られる林京子を登場させて、自身の想像の産物である彼女から強烈な批判を浴びながら自問自答を繰り返し、戦争を描く。

そこに神とはなにか? という非常にややこしくて面倒くさくて繊細な話題が入り込み、作品は更に混乱する。

正直、良くも無事着地できたものだと読み終わって感心した。

とっ散らかっていく筆者の思考は、読みづらさはあるもののつまらない作品では決してない。作中にも登場するが、遠藤周作の『沈黙』を読んだことのある人ならば興味を持って読み進めることが出来そうだ。

被爆二世、という立場は微妙なバランス感覚を強いられる気がする。

実際に戦争・原爆を体験した人たちを隣人に生まれ育ち、その悲惨さを擬似的に体験してきた。戦後の経済発展の恩恵を受けながら、同時に自分ではどうにもしようがない罪悪感をも背負わされることもあっただろう。

本作品は被爆二世の筆者が想像でしかない戦争を描く葛藤を抱えながら、書き続けることの意義を模索し、自らのルーツから目を逸らすまいと戦った努力の産物だ。

後に続く世代、戦争を知らなくても歴史の片隅に捨て去ってはいけない我々に向けた、先達からのエールのようでもある。

2001年に芥川賞を受賞し、他にも受賞経験や作品の映画化などもありながらどちらかと言えば寡作。

厚みはそうでなくとも、ふらっと図書館で手にとるには重量級だろう。

噛めば噛むほど味の出るスルメのような作品に対し全然読込不足だとは思うが、存在感の鮮明なうちにせめて記録を残しておこうと思った次第。なかなか貴重な新規開拓であった。