「日本語教育の参照枠」に基づいた教育課程編成の際に陥りやすい問題点を改めて考えてみる

今回の記事は、西口光一先生のYouTube動画をもとに「日本語教育の参照枠」に基づいた教育課程を編成する際、陥りがちな問題点について考えたことをまとめてみたいと思います。

今回参考にしたのは、日本語教育学会から出されている「日本語教育の参照枠とCEFR」シリーズ1回目のYouTubeです。

NKG TV シリーズ 「日本語教育の参照枠とCEFR」

第1回 日本語教育の参照枠をめぐる動きと課題

西口光一氏(大阪大学名誉教授、広島大学森戸国際高等教育学院特任教授)

今回取り上げるYouTubeでは、「日本語教育の参照枠」をめぐる動きを踏まえた上で、当時、文化庁の委託で行われていた「「日本語教育の参照枠」を活用した教育モデル開発・普及事業」における課題が説明されています。

現在、日本語教育機関が取り組んでいる「教育課程の編成」(西口先生の言葉を借りれば「教育企画」)作業に照らし合わせて見ることによって、いろいろな気づきを得ることができました。そこで、教育課程を編成するときの注意点という観点から、YouTube動画をレビューしてみたいと思います。

カリキュラム開発の手順

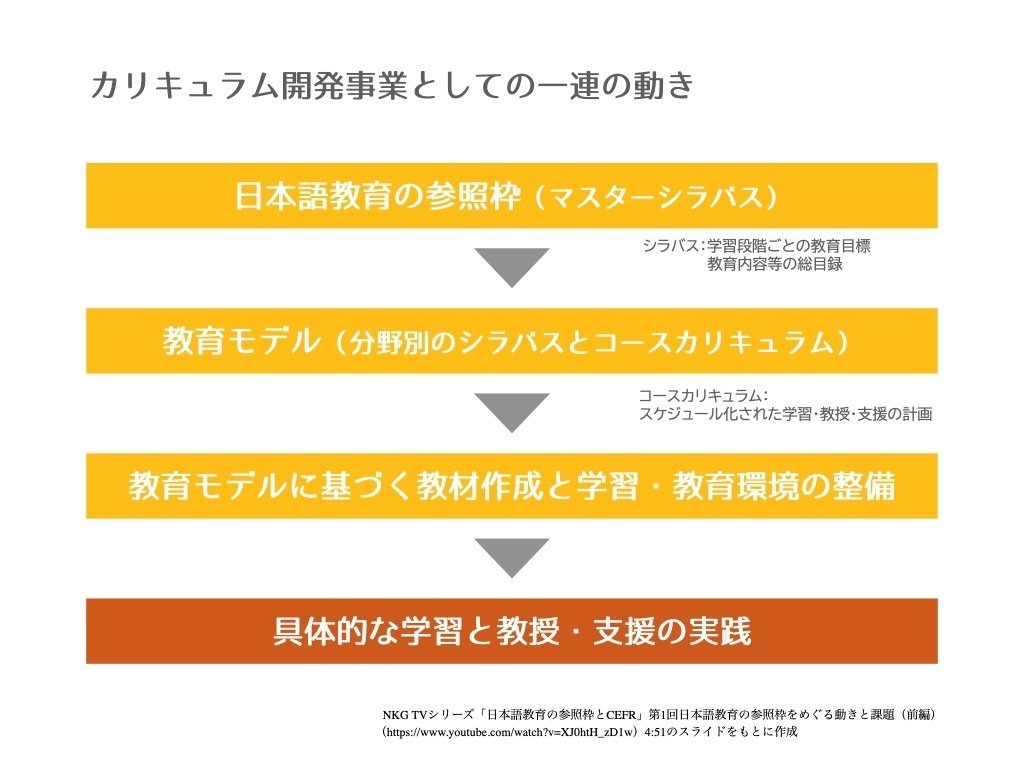

動画の中で、西口先生は「カリキュラム開発」の手順を、以下のスライドをもとに説明しています。(YouTubeで使用されていたスライドの一部を抜粋しています)

4:51のスライドをもとに作成

まず、「日本語教育の参照枠」を、学校教育における「学習指導要領」に例えています。これまでは、「日本語能力試験」が、学習指導要領の役割を果たしており、それぞれの機関が、日本語能力試験を意識しながら、日本語教育を展開していたのではないかと指摘しています。

そして、「日本語教育の参照枠」が出されたことによって、その状況を根本から改善するものになると指摘します。その上で、「日本語教育の参照枠」は、特定の学習者を想定していないため、「マスターシラバス」と考えるのがいいのではないかと述べています。

「シラバス」というのは、学習段階(A1〜C2レベル)毎の教育目標であり、教育内容等の総目録だと説明します。

教育課程を編成する際には、この「マスターシラバス」をもとに、生活・就労・留学の分野別にシラバスとコースカリキュラムを作成していくことになります。留学を対象とした日本語教育機関であれば、「留学」に対応したシラバスをもとに、コースカリキュラムを設計します。

ここでは、「コースカリキュラム」をスケジュール化された学習・教授・支援の計画と説明します。日本語教育機関であれば、「進学2年コース」や「進学1.5年コース」などのコース期間にあわせてスケジュールされた学習計画がこれに当たると思います。

「教育モデル開発事業」では、次の段階として、分野別のシラバスやコースカリキュラムに基づいた教材や環境整備がされていくのではないかと予測しています。

現場の日本語教師は、スライドの一番下の「具体的な学習と教授・支援の実践」を仕事にしているわけで、ここがどのように変わってくるのかというのが、大きな関心ごととなります。

実際の教育課程編成手順

「日本語教育の参照枠」に沿った教育課程を編成するということは、根本的な「マスターシラバス」が変わるということですから、当然、日々の具体的な教育実践も変わってくることになります。しかし、今更、教授内容を変えるのは難しいとか、担当する教師が使いやすい等の理由で、現場のニーズを優先して、教育課程の編成を行うと、以下のような手順で作業を進めることになるのではないかと思います。

「カリキュラム開発」の手順と全く逆の流れです。

まず、現場の実情に合わせて、これなら使えそうだという教科書を選定します。そして、教科書のシラバスをコース期間に合わせて振り分け、スケジュール化します。最後に「日本語教育の参照枠」に合わせて、体裁を整えます。

見た目は、「日本語教育の参照枠」に基づいた教育課程が編成できているように思えます。が、私は、このようなやり方には問題があると思っています。では、このようにして編成されたコースカリキュラムで授業を進める場合、何が問題なのかを考えてみます。

Can-doに基づいたカリキュラムの懸念点

この点については、西口先生のCan-doに基づいた教材使用への指摘をもとに考えてみたいと思います。(主に「後編」の動画になります)

「日本語教育の参照枠」には、多くのCan-doが例示されています。Can-doをもとに教育課程を編成した場合、特定場面に合わせてCan-doを設定し、そこで使われるフレーズや語彙を提示した上で、設定した場面に対応できるように練習するという教育内容になりがちです。このようなCan-doに基づいた教材使用について、西口先生は「危うさ」を指摘します。

本動画では、場面会話を身につける「フレーズブック・アプローチ」という考え方が紹介されています。「フレーズブック・アプローチ」では、印刷された教材に書かれたテクストをもとに授業が行われます。すると、現場の教師は、「教材に書かれたテクストの日本語を教えなければならない」と考えてしまいます。これが、「フレーズブック・アプローチ」の落とし穴だと指摘します。

これまでの日本語教育では、文型中心の教材を扱うことによって、教師の役割が、「文型を教えること」に矮小化されてしまったのではないかと思います。Can-doに基づいた教材を中心に扱った場合、「文法を教える」から、「フレーズを教える」ことに、教師の役割が移行することになるのではないか。これが、西口先生の指摘する「フレーズブック・アプローチ」への批判だと私は受け止めました。教える内容は変わっても、教師の役割にそれほど大きな変化はありません。

教科書のシラバスを、コースカリキュラムとしてスケジュール化した場合、「いつまでに、教科書の何課まで終わらせなければならない」という意識が生まれ、教科書に書かれた内容を「教え込む」という運用がされるようになるのではないか、この点を私も懸念しています。

Can-doを使った授業というのは、フレーズをたくさん覚えて、特定場面に対応できるようになることが目標ではないと思うからです。

ここで、私が抱えている事例を紹介したいと思います。

現在、私が担当している介護の技能実習生は、来日前に、日本語能力試験N4レベルの合格が求められています。N4レベルは、「日本語教育の参照枠」のA2レベルとされています。しかし、このN4とA2レベルには、大きな違いがあると感じています。

N4やA2レベルまでの基礎段階で使用される文型や語彙、表現などは、だいたい共通しており、範囲が決まっています。使用場面も限定されています。ある意味、このレベルまでは、丸覚えでもなんとか対応できるのではないかと感じています。

しかし、Bレベル以上になると、そういうわけにはいきません。使用場面も広がりますし、語彙や表現も個人の活動分野によって、かなりばらつきが出てきます。丸覚えでは、対応できません。「日本語教育の参照枠」では、Bレベルを「自立した言語使用者」としていますが、丸覚えではなく、自身で言語を柔軟に扱える能力(西口先生の言葉を借りれば「言語技量」)が必要になってきます。

現在担当している技能実習生の「N4レベル」には、個々に大きな差があると感じています。試験に合格できていたとしても、丸覚えでは試験が終われば忘れます。基礎段階を丸覚えで対応し、成功体験を得ていると、なかなかBレベルに持ち上げることができません。これまでの学習方法を、アンラーンする必要があるからです。

Aレベルの日本語基礎力をどのように育成するのか

話をYouTubeのレビューに戻します。

西口先生は、「教育モデル開発事業」の注意点として、「A2レベルまでの基礎日本語力の育成」が重要であると指摘しています。「Aレベルの基礎力なくしてBレベルの学習を進めようとすると、丸覚えしたフレーズの行使での柔軟性のない言語活動しか身につかない」とも指摘します。

Aレベルでの基礎的な日本語力をどのように育成するのかは、やはり、コースカリキュラムをどのように設計するのかが非常に重要ではないかと思います。教育機関は、それぞれ置かれた環境が異なり、それぞれが独自性を持っています。その環境において実行可能なコースカリキュラムを各機関が模索して編成していくしかないと思います。そして、各機関やコースがどこに向かっているのか、何を目標としているのかを、担当する教師全員が把握している必要があります。

その点、日本語教育機関は、AレベルからBレベルへと連続したコースデザインが可能です。連続した教育課程を編成できる唯一の機関だとも思います。大きなポテンシャルを持つ日本語教育機関が「フレーズブック・アプローチ」に陥ってしまったらその可能性を生かすことができません。西口先生は、「日本語教師の真価が問われている」とおっしゃっていますが、ただ、教科書の内容を教えるだけでなく、担当する教師一人一人が、何を目指して日本語教育を行うのかをしっかり考える局面に来ているのだと思います。

今回の記事では、詳しく触れることができませんでしたが、動画の後編では、「日本語教育の参照枠」に書かれている、学習者は「新たに学んだ言語を用いて社会に参加し、より良い人生を歩もうとする社会的存在である」という点にも触れています。特に、後編の15:15からの日本語教育機関の在り方、日本語教師の在り方についての指摘は、身が引き締まります。

日本語教師の専門性とは何か?日本語教師が国家資格となる今、もう一度しっかり考えてみたいです。

「Can-doで教える」とはどういうことかを考えるきっかけとなった書籍『Can-doで教える 課題遂行型の日本語教育』のブックレビューを以下の記事に書いています。こちらもお読みいただけるとうれしいです。

今回も、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

いいなと思ったら応援しよう!