ロード・ダンセイニと東洋 ~日本、中国と、時折インド~

皆様、ごきげんよう。弾青娥です。

一部の界隈で、デスメタルを愛するアイルランドの「環境派」男爵というパワーワードが浸透しつつあるようですね。そのような中でお届けする今回の記事は、その男爵の曽祖父にあたる第18代ダンセイニ男爵をフィーチャーした記事になります。(「環境派」男爵につきましては、以下の記事で読むことが可能です。)

さて、この第18代ダンセイニ男爵はロード・ダンセイニの筆名で小説家・戯曲家・詩人として活躍しました。本記事では、幼い頃から東洋趣味があったロード・ダンセイニ(以下、ダンセイニ)がどのように東洋(主に日本、中国、インド)とその文化に接したかについて、説明していきたく存じます。

本題に入る前に、ダンセイニがどのような人物なのかを紹介します。

ロード・ダンセイニ

生まれは1878年7月24日のロンドン。本名はエドワード・ジョン・モアトン・ドラックス・プランケット。1899年に父の死去に伴って爵位を継承し、アイルランドの名門貴族に数えられるダンセイニ男爵の18代目となります。1.9メートルほどの長身を誇る人物でもありました。

1905年に創作神話のパイオニア作品『ペガーナの神々』で作家デビューを果たし、1909年にはアイルランドを代表する詩人のW・B・イェイツの誘いを受けて戯曲家としてもデビューします。

デビュー作や1910年代の短編ファンタジー作品は、「クトゥルフ神話」の創始者であるH・P・ラヴクラフトに大いなる影響を与えました。戯曲について言うと、大西洋を越えた先のブロードウェイにおいて同時に5作品が上演されることもあれば、アメリカの1910年代の小劇場運動を支えることにもなりました。

ダンセイニの初期作品から名状しがたいほどの影響を受けました。

1920年代からは長編小説も執筆し始め、1924年のファンタジー小説『エルフランドの王女』は中期を代表、またダンセイニの作家業を代表する作品の一つになっています。

1930年代からはファンタジー作品に加えて、ミステリー作品や「ジョーキンズ・シリーズ」を代表するユーモア小説をすすんで発表します。非常に多作な作家だったダンセイニは1957年10月25日、ダブリンにてその生涯を終えます。

日本では、1920年代に戯曲家としてダンセイニが積極的に受容され、作品は列島各地、朝鮮、台湾で上演されました。著作は森鷗外、川端康成、村岡花子、片山廣子(松村みね子)といった名だたる文人に訳され、芥川龍之介、菊池寛、稲垣足穂、松本清張らに愛読されました。

第二次世界大戦を経て、ミステリー短編の「二壜の調味料」は江戸川乱歩によって絶賛されました。一方、1970年代に、荒俣宏による紹介で『ペガーナの神々』といった初期作品が日本で注目されて、大正時代以来のダンセイニ人気が再興します。2004年から2006年には、河出文庫から主に初期のファンタジー短編集が訳され、2015年には国書刊行会から『ウィスキー&ジョーキンズ: ダンセイニの幻想法螺話』が発表され、21世紀の5分の1が終わっても日本におけるダンセイニ熱は保たれています。

では、以下から、ダンセイニと東洋(日本、中国、インド)の関係について、作家の生涯と著作から見ていきたく思います。

作家デビュー前のダンセイニと東洋

ダンセイニは1905年に『ペガーナの神々』で文筆業に乗り出すまでに、東洋との接点を少なくとも3つ得ていました。

父の部屋にあった東洋の品々

幼き頃のダンセイニはイギリス・ケント州に建つ家の父の部屋にて、奇妙な東洋の品々に邂逅していました。最初の自伝Patches of Sunlightにおいて、次のような記述を残しています。

……私の父は「研究」と呼ばれる部屋を持っていた。その部屋にあった彫刻の数々が私の記憶に大きく立ち現れる。それらの品々は後年、私の空想を東方へ向かわせ、神々や賢人、そして悪霊の国々への探訪へ誘う役割を持っていたのであろう。それらは私の父が収集したものであった。その研究の部屋には一対の雷神の像があった。一方の雷神は一連の太鼓を叩き職務を遂行していた。もう一方は、取っ手の付いた銅製の樽を転がしていた。またその部屋には、頭に蝦蟇を載せた東洋の聖人の絵も掛けられていた。それに蛸に捕まった中国人の潜水夫の絵もあった。その部屋は魔法にかかったような不可思議なる品々が並べられていた……

『PEGANA LOST Vol. 9』17ページ

正直なところ、東洋との初めての出会いは物心がつき出したダンセイニに奇怪極まりない印象を残したと想像できます。とにかく、インパクトが強かったのは間違いないでしょう。

歌川国芳のこちらの作品が連想されます。

The Darling of the Godsの観劇

次に、ダンセイニと東洋とのつながりを明確にもたらしたのは、トンデモ「日本」を舞台にしたジャポニズム演劇のThe Darling of the Godsでした。

当時、そして現在の日本人から見れば異様に映るところも多い「日本」の劇だったものの、侍、着物、仏像のような日本の文化的アイコンが数多くあり、ダンセイニに「大いなる刺激」を与えました。(この劇の詳細については上の記事をご覧くださいませ。)

ベアトリス・ヴィリアーズとの結婚

1904年、ダンセイニはベアトリス・ヴィリアーズとの結婚を果たします。このベアトリスもダンセイニと同様、日本の土を踏んだことはありませんでした。

しかし注目すべきは、その両親です。ヴィクター・チャイルド・ヴィリアーズ(第7代ジャージー伯爵)と、ジャージー伯爵夫人のマーガレット・チャイルド・ヴィリアーズです。夫婦は1893年に中国(清)、日本を訪れ、その際の細やかな記録はマーガレットによって残されています。それによれば、ジャージー伯爵は明治天皇に、マーガレットは昭憲皇太后に謁見し、夫婦で九代目 市川 團十郞の舞台を観ています。日本と日本人について、マーガレットは次のような興味深い見解を示しています。

いかなる変化を日本が経験しようとも、この国は、ギリシア以外の国では見ることのなかった繊細な色彩と共に、純粋で透き通ったその空気をこれからも間違いなく保ち続けることでしょう。身体的特徴は異にしますが、いくつかの点で日本人は、機転が利き、芸術を愛するギリシア人を彷彿とさせます。……

ジャージー伯爵夫妻は日本を離れた後、万国博覧会が開催されているさなかのシカゴに足を運んでいます。言及は無いものの、平等院鳳凰堂を模した建てられた日本館の「鳳凰殿」を目にした可能性があります。また、1910年のロンドンで開催された日英博覧会を支持する人物のなかに、ジャージー伯爵(Lord Jersey)の名が挙げられていることも注目に値するでしょう。

ダンセイニは複数著した自伝のなかでジャージー伯爵、伯爵夫人に言及しています。なかんずく特筆すべきは最初の自伝Patches of Sunlightで、ジャージー伯爵夫人がダンセイニの作品執筆に助言をしていることです(1910年に執筆していた戯曲「神々の笑い」の登場人物に関する助言。170ページより)。こうした交流もあることから、ダンセイニは日本の情報を義理の両親から得ることができたと推察されます。

作家デビュー後のダンセイニと東洋

1900年代後半

デビュー作『ペガーナの神々』と後続作品の『時と神々』において、東洋にまつわるものに対する直接的な言及は認められません。しかし、1909年4月に初出した短編「無為の都(The Idle City)」(1910年のA Dreamer's Tales所収)には、次のような文が見られます。

……駱駝は嘶いて跪き、男は地面に降りた。そして絹の包みのなかから日本製の金属細工がたくさん入った箱を出した。その蓋には、瀬戸内海にあるどこかの島の岸辺から何かをじっと見つめている男たちの姿が描いてあった。……

「『富士山』のことも忘れぬよう。雲と海の上に堂々と、足下に霧を湛えぼんやりと朧げに、しかし見守るあらゆる島々の上に明瞭に聳え立つ。海を旅する船はことごとくその姿を視野に入れ前へ進み、夜も昼もその傍らを風のように進み行き、夏も冬もその下で揺らぎ衰え、命ある人間たちが静かにそこかしこを通りすぎる。富士山はそこで見守り、そして知る」

中野善夫(訳)「無為の都」 276-7ページ

「無為の都」が発表されて半年経った1909年の10月には、リチャード・ゴードン・スミスによって蒐集された日本の昔話に対するダンセイニの書評がThe Saturday Reviewに掲載されます。以下に、その一部を紹介します。

この本に収められた挿絵はほぼ全てが美しいが、その中でもお絹が舟に乗って高台〔という名の侍〕の亡くなった場所に向かっていく様子を描いたものは至高である。白い鷗たちは皆、その場所の近くを舞っているが、さらに数多の鷗がそこへと舞って来るのだ。日の暮れ始める頃が描かれたのかもしれない。しかし私が思うには、立ち込める海霧がそっと晴れていくから、そこに描かれたのはむしろ夜明けの頃ではないだろうか。お絹の住む村は相模に位置する過ごしやすい大磯村であるが、海がその大変近くまで迫っているから、潮が満ちているのが分かる。加えて小石の岸に、潮の引く様子が見えず、潮はさらに満ちていく様子も見て取れるであろう。大磯には、古めかしき藁の草ぶき屋根の家々と見事な松の名所としての顔もあれば、小さき湾と大海を半ば引き離しつつ遠くからこの村を守護する灰色の山々を見渡せる地という顔もあるが、妖精の住む主たる場所として、妖精王がこの地を選んでも不思議ではないように思えるのだ。

引用内の最後には、フェアリーとエルフキングに関する言及が見られます。後に発表される『エルフランドの王女』(1924年)との関連性を指摘したいところです。この長編では、「静謐な蒼白い美しさ」を有する「妖精の国の山々」が第2章で言及されています。

なお、リチャード・ゴードン・スミスの書籍には以下のリンクから確認できるように、仙女が雲に乗って大無間山に舞い降りそうな幻想的な挿絵もあり、ダンセイニの創作意欲を大いに刺激したことでしょう。(別のページには、侍たちが関わるグロテスクな挿絵もあるのでご注意下さい。)

1910年代および1920年代

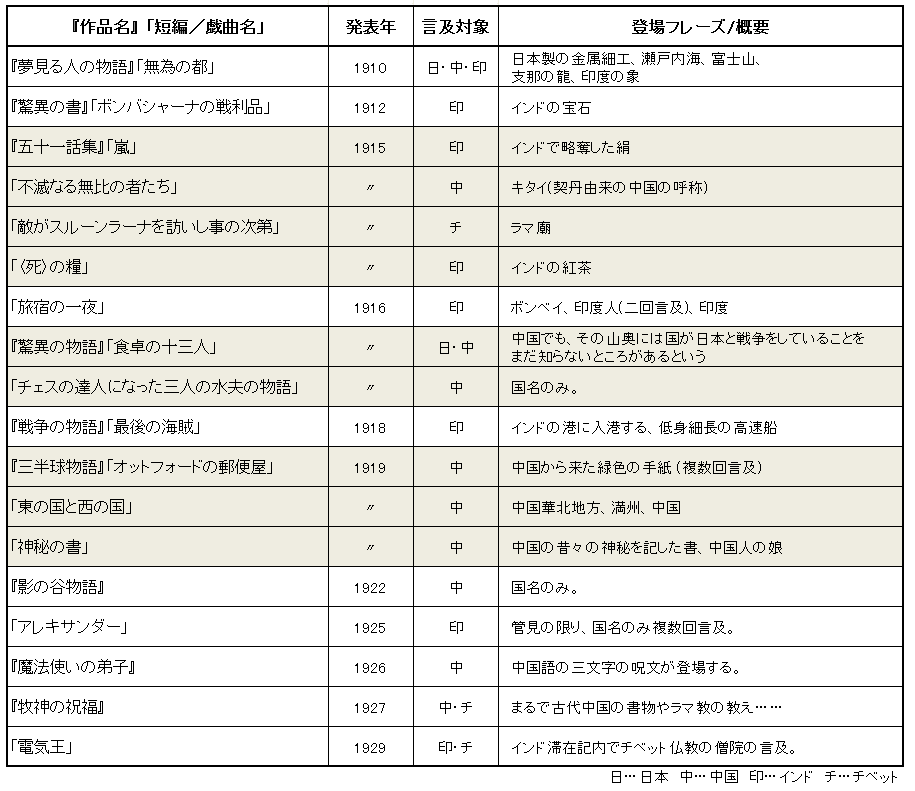

ところが、1910年代に入ってダンセイニの作品内で目立つようになるのは、日本ではなく、中国とインドです。1910年から1929年まで発表された作品で、日本を含めた4カ所のいずれかに言及があったものをリストアップしたところ、以下のような結果になりました。

中国が最多の10作にて言及されています。次点でインドの8作、チベットが3作、日本が最少の2作品にて言及されているという結果です。インドの場合は数フレーズ単位で現れる事例がほとんどですが、1929年11月から翌年3月まで及んだインド旅行の終盤に執筆された「電気王」(1931年の『ジョセフ・ジョークンズ氏の旅行譚』に収録)は例外です。

一方で中国は、表に示した『三半球物語』(1919年)の三短編、『魔法使いの弟子』(1926年)のように、ストーリーに大きく関わる形でダンセイニの作品に登場します。特に『魔法使いの弟子』では主人公ラモン・アロンソが、奪われた掃除女の影と自らの影が閉じ込められた箱の魔法の錠を外そうと試みた際に中国語の呪文を唱えています。

チベットへの言及事例に論点を移せば、『少年キム』(1901年)にチベット僧を登場させたラドヤード・キプリングの影響が推測できるでしょう。キプリングはダンセイニが敬愛する作家の一人でもありました。加えて、2冊目の自伝に引用された手紙を拙訳で紹介いたします。

私はオテル・ベルトラン(l'Hotel Bertrand)に行き、妻にこのような手紙を書いた。「寝室からの眺めは、チベットの学寮から僧侶たちが恐らく目にするようなもののように驚異的である」

この手紙は1922年10月に旅行中のアルジェリアのエル・カンタラにて書かれたものなのですが、この一通からは、ダンセイニがアフリカで東洋を想起していたことが確認できます。

1回目のアメリカ講演旅行とその後

所変わって、講演旅行のために2度訪れたアメリカでも、ダンセイニは東洋に触れています。初回の旅行時では次のように、日本、中国、インドに関わる人物との出会いに恵まれました。

ウィリアム・ビービ

アメリカの鳥類学者。世界中の雉の調査のために1910年頃に日本、中国を含む東洋の国を歴訪。ウィッター・ビナー

アメリカの詩人。1917年に日本、朝鮮、中国を旅した。金韻梅

近代中国で初めてアメリカ留学をした中国人女性。ダーン・ゴパール・ムカージー

インド出身の児童文学作家。1910年から日本に短期間滞在した。

前掲の自伝While the Sirens Sleptの第六章を参照すると、金韻梅については「見事な英語を話す人物だった」と評し、ダーン・ゴパール・ムカージーについては、騒音が一切ない夜のインドのジャングルについて演説をしたことを記録しています。なお、初めてのアメリカ講演旅行で、ダンセイニは現在のレバノン(当時はオスマン帝国)出身の詩人ハリール・ジブラーンにも会っています。

そして、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の新聞The Daily Illiniによると、アメリカの講演旅行には、ダンセイニだけでなく、W・B・イェイツ、イギリスの小説家ヒュー・ウォルポール、そして詩人の野口米次郎も招待されていました。この旅行中に、ダンセイニは野口とも会った可能性も指摘できます。後年、野口はダンセイニに手紙を送っているため、接点があったことは間違いありません。(片山廣子がダンセイニの戯曲を和訳して発表する上で、野口が許可を得るために書簡を送っています。つつがなくダンセイニから許可をもらえたため、1921年に『ダンセニイ戯曲全集』として結実します。)

さらに、ダンセイニは首都ワシントンのポトマック河畔の桜を見て、次のようなことを記しています。

ポトマック河畔は長い距離にわたって、明治天皇がアメリカ国民に贈呈した桜の木々が並んでいた。

思いやりのあるお方だ。

自伝を確認すると、ダンセイニの講演旅行は翌年の1920年にまで及びましたが、アメリカでの執筆活動は全くありませんでした。本格的な執筆活動が再開されるのは1921年になります。翌年の1922年に、初の長編ファンタジー作品『影の谷物語』を完成させると、『エルフランドの王女』(1924年)、『魔法使いの弟子』(1926年)、『牧神の祝福』(1927年)というように、ダンセイニはほぼ隔年のペースで長編小説を発表します。

2回目のアメリカ講演旅行とインド旅行

1928年、ダンセイニは二回目のアメリカ講演旅行に出ます。この旅行ではアジアに関係の深い人物との出会いはありませんでした。しかし、1925年から3年ほど駐日米大使を務めたチャールズ・マクヴェーグを親族に持つアラン・ロジャーズという人物に会い、侍が描かれた日本の版画を後にプレゼントされます。ダンセイニの日本文化に対する関心が続いているのを確証させる逸話です。

1929年の11月、ダンセイニは英国領インドに出発します。この旅で最も注目すべきは、現パキスタンのマルダーンで世界最古の仏像を多く目にしたことです。加えて、マルダーンの荒廃した僧院にも案内され、その中でも仏像を見たとダンセイニは自伝While the Sirens Sleptに記述しています。

そして、インドのラームプルのラザ図書館を訪れたダンセイニは、そこを出た後に見たヒマラヤの山々からインスピレーションを受け、少なからず2篇の詩のアイデアを得ました。上掲の表にリストアップしているように、インドを主舞台にした「電気王」という物語を旅中に執筆し、ラマ教に言及します。

1930年代

1930年の3月にアイルランドに帰ると、「電気王」を収録した『ジョセフ・ジョークンズ氏の旅行譚』を翌年1931年の4月に発表します。1930年代でとりわけ強調すべきは、以下の4点です。

長編小説『賢女の呪い』(1933年)

日刊紙The Morning Postへの寄稿(1934年)

中国芸術大博覧会(1935年)

熊式一の『北京から来た教授』への序文執筆(1939年)

まず『賢女の呪い』(1933年)です。自伝的性格の強い小説ですが、ダンセイニは第19章終盤にハープ、笛、太鼓を持って雲に乗る日本の「小さな神々の彫刻」を登場させています。(持っている楽器などの特徴から、平等院鳳凰堂の壁面に舞う雲中供養菩薩像ではないかと筆者は推測しています。)

二番目に、イギリスの日刊紙The Morning Postへの寄稿があります。戦争という苦難において機械は人間より脆い存在だと示唆する内容のWhat Of The Nightという寄稿を、日本人への言及を含んだ次のような文で締めくくっています。

日本人は何世紀もの間、石造りの家なしに暮らしを送った。さまざま存在する災難だが、戦争は地震のごとく時機を待つ。そのような災厄によってヨーロッパがいつの日か壊れやすいものを見捨てるようになって、人々がかつての簡素な生活を送るようになるというのも、ありえない話ではない。

次に、中国芸術大博覧会です。ロンドンのバーリントン・ハウスにて開催されたこのイベントで、ダンセイニは長江をテーマにした絵画、巨大な仏像、急須を目にします。急須は特に印象に残ったようで、一篇の詩を残しました。(この博覧会については、イギリスの王立芸術院のウェブサイトが複数の写真記録を公開しています。)

1930年代の最後の重要事項は、熊式一の戯曲『北京から来た教授』への序文執筆です。この熊式一という人物は、中国出身の作家兼翻訳家で、1935年発表の『王宝釧(Lady Precious Stream)』という戯曲はロンドンの劇場で1000回も上演されるほどのヒットを記録しました。

ちなみにダンセイニは、『北京から来た教授』の序文をこのように書き始めています。

最近になって『王宝釧』の著者から手紙を受け取った。この書籍に序文を書いてくれないかという依頼だった。その手紙の内容と極めて美しい便箋を見て、試しに書いてみようと思った。この書籍を開いた者ならば誰もが私のことを中国に十分に精通した人間だと思うだろう。実際そうでなければ、この序文の執筆をほぼ確実に引き受けられなかったであろう。

1940年代

1940年代に入ると、日本を含むアジアに関する言及は減少します。が、ダンセイニは自伝The Sirens Wakeの第21章で、1940年のトルコで日本人の奇術師による華麗な曲芸を見たことを述べています。

しかし、同自伝ではダンセイニの知人がインドネシアのスラウェシ島で日本軍の手で殺されたこと(第22章)も明かされていれば、「我らの敵である日本人並みの腕前で魚の絵を描くフランス人将校」による展示会があったこと(第27章)も明かされています。ダンセイニの日本人に対する敵対的姿勢が見えているのが認められます。

終戦を迎えると、日本関連の言及が軟化を示し、ダンセイニならではの見解が顕著に見えるようになります。1946年、ジョージ・メレディスの小説『エゴイスト』に序文を寄せます。そのなかで、ダンセイニはこのような興味深い記述を行なっています。

私がメレディスを画家にたとえるならば、突如として西方を向きわれわれの機械に倣って自らの指をその一つに引っかけてしまうまで鳥、花、虫、山や海の大変近くに暮らした芸術家のうちに数えられる、日本の画家にたとえよう。

この文からは、ダンセイニにとって好ましく映る日本人が急速な西洋化に邁進する前の日本人だということが見えてきます。晩年になるにつれて、自然への愛着と、機械文明に対する嫌悪を強める、まさにダンセイニらしい所見です。

日本と関わる事項で言えば、1948年にEnquiry第5号に発表されたエッセイ「我々の問題」が続きます。ここでは、広島が話題にのぼっています。

我々の時代の問題は多分容易に提示することができる。しかし翌日の新聞で正解が掲載される問題に慣れている人々にとって、それは答えが何も存在しない問題であると言っておく必要がある。今まで多くの政治家が我々の問題に取り組んで来たが、事態はいまだに、広島に原爆が投下された一九四五年の六月当時と何も変わってはいない。そしてその問題には本当に解決の道が存在しない可能性があることも考えておかなければならない。その問題とは単純に言うと、我々は自分が持つ力にあわせて、賢くなければならないということである。……

1950年代

さらに、「消えた科学者(The Lost Scientist)」(初出は1950年・1952年のThe Little Tales of Smethers and Other Storiesに収録されて1952年に発表)も広島に言及、そして長崎にも言及しています。

「ええ」モーネンは言った。「……(中略)……あの鉄板を皆さんはばかばかしいとお思いになったことでしょうが、あれには実は二つの物が入っているのです。一つはいわゆるZ原子で、……(中略)……もちろん、皆さんはZ原子がどんな働きをするかよくご存じでしょう。広島や長崎における初期の実験から、われわれは長足の進歩を遂げたのです」

目立つ形でダンセイニが日本に言及した例は、この例が最後になります。(同じ『二壜の調味料』所収の「労働争議(A Trade Dispute)」と「ラヴァンコアにて(In Ravancore)」 には、インドへの言及が複数回見られます。後者の作品では、ガネーシャも言及されています。)

晩年のダンセイニが、東洋諸国の中でも最も深く関わったのは中国でした。1953年、ヘーゼル・リトルフィールド・スミスの誘いを受けて、ダンセイニはロサンゼルスに来ます。初めてのアメリカ西海岸の訪問でした。

晩年のダンセイニに関する伝記Lord Dunsany: King of Dreamsの著者でもありました。

14年間もの北京での勤務経験があったスミスのおかげで、ダンセイニはカリフォルニア大学で初めて中国史の教鞭をとった韓玉珊教授に会うことが叶います。ダンセイニは、中国文化にまつわる様々な話を聞くことができたうえ、漢詩のプレゼントをもらうこともできました。

素晴らしい思い出を持ち帰り、ダンセイニは本国に戻ります。しかし、1957年10月25日、自身も描いてきた夢の世界に向けて永遠の旅に出ます。79年の生涯でした。

まとめ

以上のように、一人の貴族作家の生涯をたどりながら、「ダンセイニと東洋」というテーマのこちらの記事を執筆しました。

第二次世界大戦に関わる事情もあり、ダンセイニにとって東洋諸国では、中国が最も関係の深い国となりました。とはいえ日本も、インドも、ダンセイニの生涯において無視できない役割を果たしていたことも事実です。

本記事の内容はさらなる資料の発見があれば、さらに充実したものとなるに違いないでしょう。今回は、ここまでです。大変、大変長い記事ではありましたが、最後まで読んで下さった方々に心からの感謝を申し上げます。

-=-=-=-=-=-=-=-=-読者様へのお願い-=-=-=-=-=-=-=-=-

こうした投稿記事は、なるべく無料にてシェアする予定でございます。

しかしながら、「サポート」の制度がございます。たとえ微力であろうとも構いませんので、投げ銭をお願いできればと思います。筆者の今後の投稿に向けてのモチベーションになります。ご支援、よろしくお願いいたします。

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-