子育てに学ぶマインドセットの転換

はじめに

本記事は、子育てエンジニア Advent Calendar 2020初日のために書いた記事だ。毎年企画してくれるOyobeさんに感謝。

ちなみに、去年書いた記事はこちら。子育てをしながら自己を成長させるための戦略についてまとめたもので、今もここに書いてあるスタンスは基本的に変わらない。「子育てしながら自分を成長させるの超難しい!」って感じてる人は、ぜひ読んでみてください。

さて、今回の記事は以下のような内容である。

・子供たち同士の世代が近いがゆえに起きる葛藤

・主体的行動の義務感への転換

・マインドセットの硬直化

・いかに「しなやかさ」を作っていくか

「子育てエンジニア」といいつつほぼ子育ての話だが、マインドセットの硬直化と解きほぐしの話はエンジニア育成の文脈においても有効だと考えている。なので、「自分は子育てをしていないから関係ないな」と思ったエンジニアの方もぜひご一読いただければ幸いだ。(もちろん、エンジニアじゃない人も)

七・五・三姉弟

今年は、我が家にとって七五三イヤーだった。長女7歳、長男5歳。次男は2歳だが、数え年だと3歳。次男が生まれたときに「3人で七五三できるね」なんて話をしていたので、本当にそのときがやってきて感慨もひとしおだ。

さて、去年までは「長女・長男→幼稚園、次男→自宅」だったのが、今年からは「長女→小学校、長男→幼稚園、次男→自宅」となった。「学ぶ」ことが大前提となる小学校と幼稚園では、通うことへのスタンスからして異なる。それに加え交友関係が変化し、これまではいつでも一緒だった姉弟にそうではない時間が訪れるようになった。これにより、子供たちの中で葛藤や衝突があったように思える。

「どうして私だけ勉強しなきゃいけないの」

長女が小学校に上がり、我が家に「宿題」という概念が生まれた。今年はコロナ禍の影響により授業のスタートが遅れたこともあり、小学一年生でもガンガン宿題が出ている。

また、これは宿題ではないが、授業がない中で「勉強したい」という長女の欲求に応えるため、「チャレンジいちねんせい」を始めた。

(完全に余談だが、チャレンジに入会するともらえる「めざましコラショ」は衝撃のやかましさだ。)

はじめの頃は宿題やチャレンジに取り組む楽しさに夢中になっていたが、徐々に「弟二人が遊んでいるのに自分だけ勉強している」という状況に対し、フラストレーションを覚えるようになっていった。

自ら「新しいことを学びたい」と始めたのが、いつの間にか「やらなければいけない」という意識の方向に転換してしまい、モチベーションを低下させてしまう。まさにそんな状況だ。

ちなみに、弟たちはこんな感じだ。自由。

「僕には無理だから」

長男は5歳。姉とは2つ違い。大人になれば2歳の違いなんていうのは些細なものだ。が、子供時代の2歳違いは、まるで別世界だ。

たとえばチャイルドシート。6歳未満は着用義務がある。たとえば遊具やおもちゃ。対象年齢が6歳以上、というものは少なくない。このように外部からの制約条件の時点で違いを実感させられることがある。

そして、文字が読めるか読めないか。5歳、年中という世代は平仮名や数字が読めたり読めなかったり、という境界線にいる。平仮名どころかちょっとした漢字なら読めるようになった長女は、自分のお小遣いでドラえもんのコミックスを買って読みふけるようになった。まだ文字を読むことができない長男は、読書に没頭する姉を少し寂しそうな顔で眺めていたりする。

親がいくら「頑張ったね」「前よりできるようになったね」といったところで、彼の頭の中では「もっとできる」姉が存在している。であるがゆえに、何か上手くいかなかったときに「僕はこれ、できないから。」とあきらめてしまうことが少し増えた。

小さい頃はところかまわず跳ね回り「これが男の子か…」と親を心配させていた長男のそんな姿は、親としては切ないものがあった。

「ダイ!ダイ!しぇんしぇー!」

次男は2歳。NHK教育、特撮、そして「ダイの大冒険」の世界で生きている。最近ではしょっちゅう棒切れを振り回しながら、「ダイ!けん!しぇんしぇー!(おそらくアバン先生のこと)」と叫んでいる。うん。君はそれでいい。

しなやかなマインドセットへ向かう

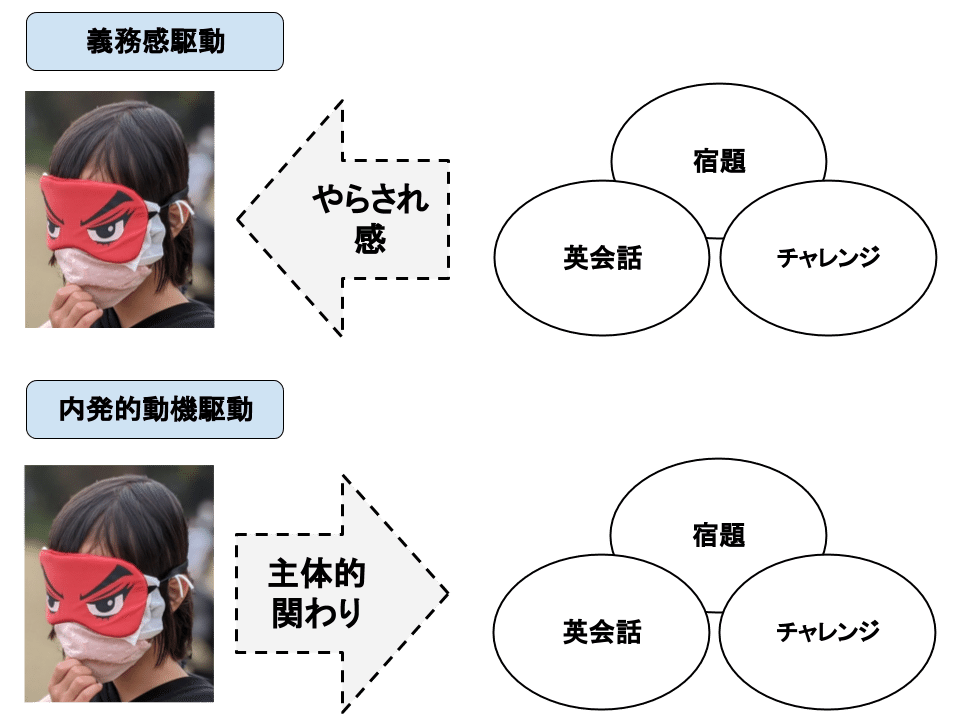

さて、次男はともかく、長女と長男のマインドセットはなんとか解きほぐしてあげたい。主体的行動が義務感に転化してしまった長女と、姉との比較から自分の能力に上限を感じてしまった長男。二人に共通していえることは、外に向かうべきベクトルが内向きになっている、ということだ。

長女の場合は、宿題・英会話・チャレンジを「やらされる」義務感駆動になっている。しかし、もともとは(宿題はともかく)自発的に始めたものだ。しからば矢印を逆転させ、内発的動機駆動にしてあげればよい。

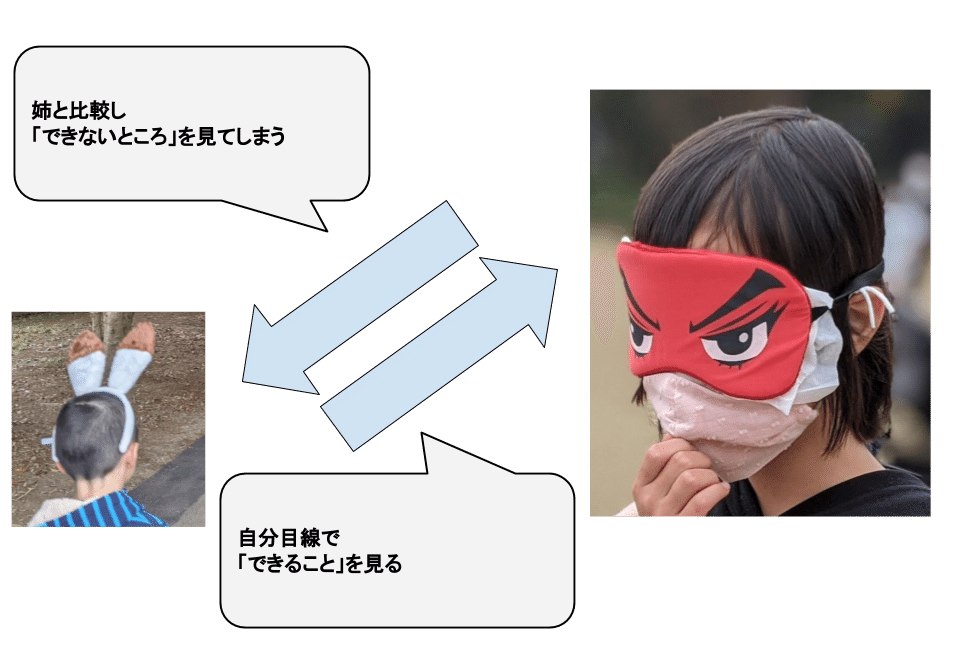

長男の場合は、姉と比較してしまうから「できない」ところばかり見てしまう。そうではなく自分目線で「できること」「できるようになったこと」を見つめることができれば、「オレナンカドーセ」なマインドセットから新しいことに臆せずチャレンジしていける「しなやかマインドセット」に転換できるだろう。

結論からいうと、この試みはある程度うまくいった、と感じている。具体的にどうしたか、解説していく。

学びたい気持ちの再確認

子供が宿題やら何やらに乗り気ではないときに、そのやる気を完全に削ぐ簡単な方法がある。それは「いいから宿題やりなさい!」と上から押さえつけることだ。なので、焦らず対話していくことが大事だ。

Q. 宿題やチャレンジ、英会話をやりたくないのはどうしてか?

A. 弟たちが遊んでいるのに、自分だけ勉強するのは嫌だ

Q. 今は勉強が楽しくなくなっちゃった?

A. ちょっと難しくなってきて、前ほど楽しくない

Q. じゃあ、難しいのは一緒にやるならどう?

A. うん、それならできる

対話の中でわかったことは、単純に弟たちが遊んでいるから羨ましいというだけでなく、学習内容のレベルが上がったがゆえに少し自信をなくし、それが「やりたくない」という気持ちに繋がっていたということだ。

ところで長女は、学習意欲が旺盛だ。最近はScratchに興味深々で、「作って学ぶScratchドリル」をひととおり終えた。このときに心がけていたのが、「長女が興味を持ったら全力でサポートする」だ。社会人の土日ともなると「だりぃ・・・」「ねみぃ・・・」が常ではあるのだが、興味の芽を摘んではいけない。「学習の楽しさ」を思い出してもらうためにも、矢印を逆転させるためにも、ここは踏ん張った。

これが功を奏してか、長女はScratchへの興味を持続させている。最近は「炭二郎の服の柄の矩形が大量発生する」という謎のゲームを自作していた。謎だ。

対話を通して、学習意欲は旺盛だが壁にぶつかるとひるんでしまう、ということがわかった。親としてはその壁を低くしてあげたり、一緒に向き合ってあげるくらいしかできない。結局その壁を乗り越えるのは、自分自身でやらなければならないから。それでも、宿題を一緒にやるだったりScratchを教えるだったりを通して、また内発的動機駆動での動きが戻ってきたように思える。

一時期滞っていたチャレンジタッチだが、最近では「長女さんが課題を終えました」というメールがよく届く。これは「やる気を取り戻した」ひとつのわかりやすい証拠だろう。

お前の船を漕いでいけ

さて、お次は長男の番である。どうやったら姉との比較ではなく、過去の自分自身からのアップデートを見つめ成長していけるか。そのカギは「自分が心からやりたいことを見つける」、そして「姉より自分が得意なことを見つける」だった。

一つ目はサッカー。仲のいい友達が幼稚園のサッカークラブに入っていることもあり、「やってみたい」とサッカークラブへの入団を決めた。

驚いたのは、丸一日かけて実施するプチ合宿のような講座に「参加したい」と自らいってきたことだ。親がついてこない、ガチンコの合宿。何度も「親はついていけないけど大丈夫か?」と聞いたが、行きたいとのこと。内心「途中で迎えにいくことになりそうだな…」なんて思っていったが、なんと丸一日完走。夕方迎えにいくと満面の笑みで「楽しかったよ!」と。

そう、長男は「自分のやりたいことを見つける」「主体的に取り組む」ということを、自分自身の意思と力で達成したのだ。

そしてもうひとつ、姉より自分が得意なこと。サッカーを始めたためなのかはわからないが、長男はずいぶんと足が速くなってきた。最近では、姉に追いつき追い越すことがあるほどだ。そのことが自信につながっているのか、ものごとにチャレンジする姿勢が出てきた。

例えば料理なんかも「今日は僕が野菜を切る!」と自ら手伝いを申し出たりするのだ。そういうときはこの「ぶんぶんチョッパー」で木っ端みじんにしてもらっている。

親がどうこうするまでもなく、自分でやりたいことを見つけたというのはなかなかに感動的だった。そして、「親がなんとかしてやらなければ」というのは親のエゴでしかないということも実感した。

変身!

次男は家でも外でも「変身!」叫びポーズをとる。もう一度いう、君はそれでいい。

しなやかに育ってね

新しいことにチャレンジしたがゆえに壁にぶつかった長女。

姉と自分を比較してしまいマインドセットが硬直していた長男。

自分を仮面ライダーもしくはダイだと思い込んでいる次男。

最終的に「やる気スイッチ」を押せるのは自分自身だ。変化していけるのは自分自身だ。親にできることは限られている。それでも、下記のようなことはできる。

対話の中でもともともっていたやる気を引き出す

不安に感じている部分をサポートする

自分自身の内発的動機を大切にする

自分が得意だと思えることを見つける

これって、チームで開発しているときや新人を育てるときにも大切なことだ。家庭というものもいわばチーム、子供たちはルーキーだ。

このように、私は子育てを通して日々学んでいる。その学びを開発現場に活かしている。逆に、開発現場での気付きを子育てに活かすこともある。

長女が小学校に進級、長男は幼稚園、次男はまだ自宅。3人ともが違う環境で育つようになったことで生じた課題は、ちょっとした働きかけや子供たち自身の手により解決していった。これからもきっと、課題は生まれてくるだろう。心折れる瞬間もあるだろう。でも、そんなときに子供たちを支えるためには、親である私自身が「しなやかマインドセット」でなければいけないだろう。こどもたちをしなやかに育てるため、私もしなやかで居続けたい。