統計関連記事の旬はいつ?

note は PV 数がいくつくらいだと多いと判断されるのか気になってるんだけど,誰か教えてくれませんか?

以前から何本か統計の記事を投稿していて,一般向けではない内容のわりに(たぶん)そこそこの PV 数を稼いでいる。

人間というものは浅はかで,自分用のメモとして始めた記事にもかかわらず,少しずつ増えていく PV 数に目がくらみ,ダッシュボードをちまちまと確認し一喜一憂している。さらには「これは有料化していたらどうなったんだろ…」などという考えまで出てくる始末である。(どうせ誰も見なくなるだけだからしない)

今回はその一喜一憂の原因である,PV 数増加のばらつきについてまとめてみた。月によってなんとなくばらつきがあるなという感覚があったため,さかのぼってグラフにしてみた。

全体ビューの推移

ある程度 PV のある2022年から2024年をグラフにした(Figure 1)。だいたい6~8月と12月には山があり,9月と2~3月に谷があるという結果だった。もしかしたら2024年8,9月は右肩下がりになるかもしれない。

たぶん見てくれているのは院生メインで若手研究者もちらほらだろうというイメージが勝手にあり,そこから考えると中間試問前(6~8月)の必死な期間と,学位論文提出前の超絶必死な期間がこの年2回の山として表れているのかもしれない。9月,2,3月に谷ができるのは試問/論文提出後のひと休憩かな。

ピークとボトムに数値,ピークだけ色を付けてみた

記事別ビューの比較

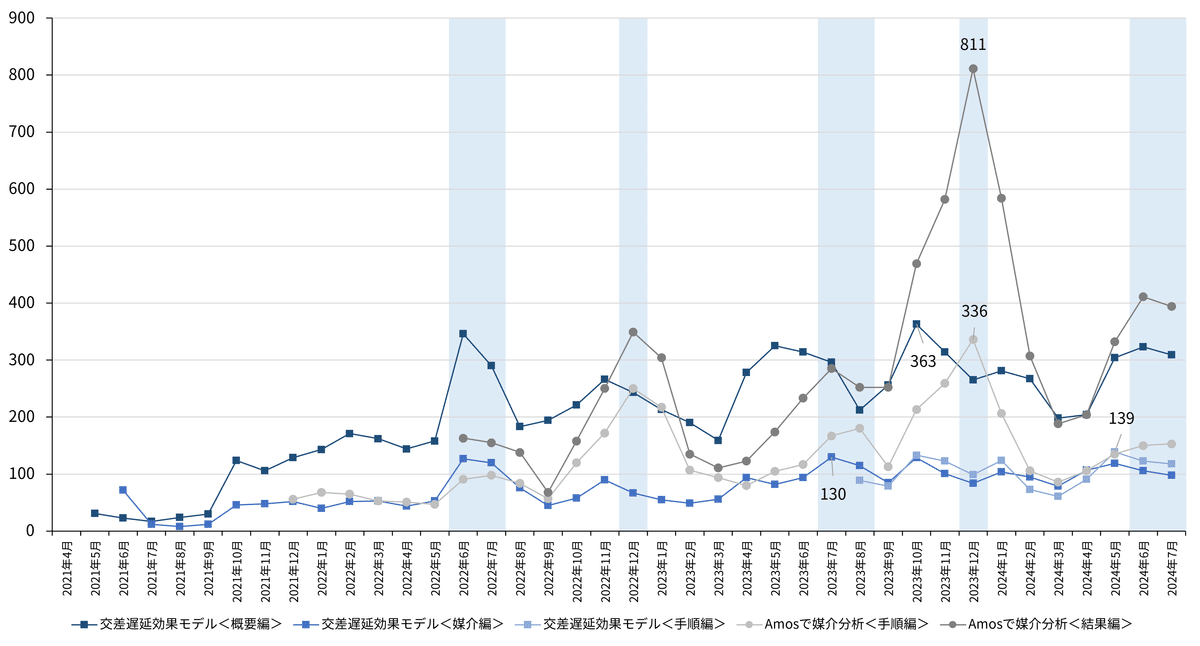

交差遅延効果モデルの記事と Amos で媒介分析の記事をグラフにした(Figure 2)。青系の折れ線・四角マーカーが交差遅延,灰色系の折れ線・丸マーカーが媒介分析の推移を示している。

各記事の一番多かった月は数値を表示,全体ビューのピーク月の色塗りを反映

交差遅延効果モデルの3記事の合計と,Amos で媒介分析の2記事の合計の推移比較も出してみた(Figure 3)。青線が交差遅延,灰色線が媒介分析の推移を示している。

グラフの見栄え的にデータラベルを隔月にしている

交差遅延効果モデル

交差遅延効果モデルの記事では<概要編>が一番人気で,<媒介編><手順編>はほぼ同じような推移を示していた。<概要編>は研究というより勉強的な記事だから幅広く見られているけど,<媒介編><手順編>はこれから研究計画を考える,あるいは手元にデータがある人向けの記事だから PV 数は少なめかつセットで見られているのかもしれない。

全体ビューのばらつきには<概要編>は多少貢献しているかもしれないけど,<媒介編><手順編>はおおむね一定であまり貢献していない様子。

<概要編>が2022年6月にいきなりちょっとはねたのはなんでなんだろうか。誰かに紹介されたとか,そのころちょっと流行ったとかなのかな。

媒介分析

Amos で媒介分析の記事では先に投稿した<手順編>よりも<結果編>のほうが人気な様子。交差遅延効果の<媒介編><手順編>と同じように分析の手順と結果でセットで見られるものかと思っていたが,2023年7~8月あたりからそこそこ差がある状態でキープしている。

ある YouTube チャンネルでアップされているウェットスーツの脱ぎかたの動画は,同チャンネル内の着かたの動画より再生数が異常に多いらしい。なんで着てないのに脱ぎたいんだよと思ったことがあったが,今回の結果も同じ感覚になった。なんで結果出力までの手順より結果の見かたのほうが人気なんだよ。(いや,結果出力は一回で済むけど,出された結果は結果出力したときとか論文書くときみたいに複数回見る可能性あるか…。)

全体ビューのばらつきにはどちらの記事も貢献しているが,2022年11月あたりからほぼ<結果編>と全体ビューが同期している状態となっている。気になるのは,媒介分析<結果編>の記事の公開は交差遅延効果の記事と含めて4番目なのに急に PV が上がっていること。それから一般的な記事ではないから見る人は限られているだろうと思っているが,そうすると2023年12月の PV 811 は誰か毎日3回見ることを日課にでもしているのか?と思ってしまうくらい外れ値レベルで高くなっていることも気になる。

合計の推移

2023年9,10月あたりまでは1,500程度の差があったが,11月あたりから媒介分析の<結果編>が大幅増加してから徐々に差を詰めていて,7月の時点での差は611となっている。

これは妄想だけど,まず見てくれてる人が院生中心+若手教員という前提だとして,交差遅延効果モデルよりも手軽かつ横断データでできる媒介分析は人数の多い修士の学生に人気なんだろうなと考えた。それとは別に Amos ユーザーがたぶん単純に多いからというのもあるかも。交差遅延効果モデルは媒介分析の記事ほどばらつきがないから,学位論文の締め切り関係なく年中分析してる博士後期課程や教員の割合が少し増えるのかな。

まとめ

統計関連の記事の PV 数は6~7月と12月の年2回急激に増え,その翌月には大幅に減少する傾向が見られた。今回は2024年7月までの分析で,6,7月は前年同様ピークが来ているので,8,9月あたりでもしかしたら PV 数が減るかもしれない。今後も追いかけてみて,同じ様相を示すか分析してみようと思う。

自分のためのメモとしてやっているため,PV 数が増えることに「ありがとう」というのも違う気がするなと思いつつ,PV 数が増えることで「一喜」一憂しているのは事実なので,見てくれている人には感謝は示したい。

統計の記事は以下のマガジンにまとめています。

たくさん見て PV 数増やして一喜一喜させてください。

あわよくば新たなポストをください。

2024年9月27日追記

PV が合計で30,000を超えました。