工作員、ティーナに会いに行く③

本記事はワルシャワという街を知るためには何の役にも立たない独りよがりなワルシャワ紀行の続きである。

これまでの流れはこちら↓

第一話は出発前の話に終始し、第二話でやっとワルシャワ入りし、もっと簡潔に分かりやすく旅行記をまとめられたらいいなあとは思うのだが、思うだけで今回もどれだけの長さでどこまで行けるのか分からない。

それでもお付き合いいただける方がいるのではないかという希望的観測を胸に、進めて行きたいと思う。

ワルシャワで何をするのか

たった二泊三日の旅行で、ワルシャワで観光らしきことができるのはほとんど真ん中の一日だけ。

その一日をどう有効利用するのか、は旅行を決心してからけっこう考えた。考えたわりに答えは出なかったのだが、とにかく「ワルシャワで観光するなら外せない」と言われるもの全てを回ることは時間的に無理だろうし、そもそもそんな旅行を私は望んでいるのだろうか、という疑問もあった。

単に後々「それ見たことある!そこ行ったことある!」と言えることが目的のような観光はしたくない。

首都には必ず大きな美術館や博物館があるはずで、そういったところを訪ねて常設展示を観るのも手だが、首都なんだから、ワルシャワで今しか観れないレアな特別展は催されていないか、と検索したところ、見つかったのが『Klimt - The Immersive Exhibition 』だった。

見つけた瞬間は「おお!クリムト!」と興奮した。

私がnoteでグスタフ・クリムト(1862 ‐ 1918)の名を出すのはまだ二回目のような気がするが、

クリムトもまた、大好きな画家の一人である。

ちなみに『スケッチブック幻想』の主人公には自分とは全く反対の好みで語らせている。私はシーレよりも断然クリムトだ(私の作風をご覧になれば一目瞭然の気もするが)。

シーレも機会があれば必ず観に行く画家だが、いつだったかシーレ展の最後にシレっと(ハッ、だ、駄洒落じゃないんだ!)クリムトの『Judith』が展示してあって小躍りしたことがある。

もちろん他にもクリムトの作品は今までいろいろなところで観ている。

しかしやはり一番多くの作品を観ているのはウィーンで、その中で一番思い出深いのは「ほとんど見えなかった『接吻』」である。

ウィーンには何度も行っているので正確にいつだったのかは分からないが(しかし2009年以前であることは確か。私のウィーン訪問は2009年から2020年の間ごっそり空白がある)とにかくクリムトの『接吻』の前の人だかりがすごく、しかもそれが動かない(動いていたのかもしれないが流れに乗れなかった)ので、絵の真正面に到達できず、結局人々の頭の間から絵の上半分くらいを観て終わった。

『接吻』はまだ絵の一部が観れたからマシな方かもしれない。

2006年に訪れたパリのルーブルで、私は『モナリザ』を観ていない。そこに在ったのは知っている。とにかく絵の周りに厚さ二メートルくらいの半円の人間バウムクーヘンみたいなのが出来ていて、近づけたものではなかった。

ワルシャワでクリムト展が観られる!と思った瞬間は興奮したが、どうもこれ、私が期待するような”クリムト展”ではないようなのだ。

この展覧会の目玉はどうも大会場で数々のスクリーンに映し出されるクリムトの作品を観賞することらしい。

「本物が見られないのか」

という思いと

「こんな実物を超拡大したものに意味があるのだろうか」

という思いが交錯した。

こんな風にワルシャワでの行動計画を練っている時に、ものすごく(ちょっと信じられないくらいに!)タイムリーにとき子さんが「没入型美術館」について記事を書かれた。

こちらの記事に私は大興奮でコメントを残したのだが、そこではあくまでモネに対する愛を語っただけ。

「没入型」に関しては「あ、今ちょっと迷ってるクリムト展も、同じようなものなんだろうな」と思った程度で、この時点では「ワルシャワでクリムトに没入しよう!」とは思わなかった。

結局ワルシャワでの行動は、ワルシャワに着いてから気分で決めることにした。

早朝スケッチ

約10時間半に及ぶ列車の旅と中央駅周辺での迷走で、既に一日目の夜にして充分疲れていたのだが、この時期は日の出も早く、二日目の朝はカーテンの向こうが明るくなってきた四時半頃に目を覚ました。

前回も書いたが、図らずもものすごいロケーションのホテルを予約していた。

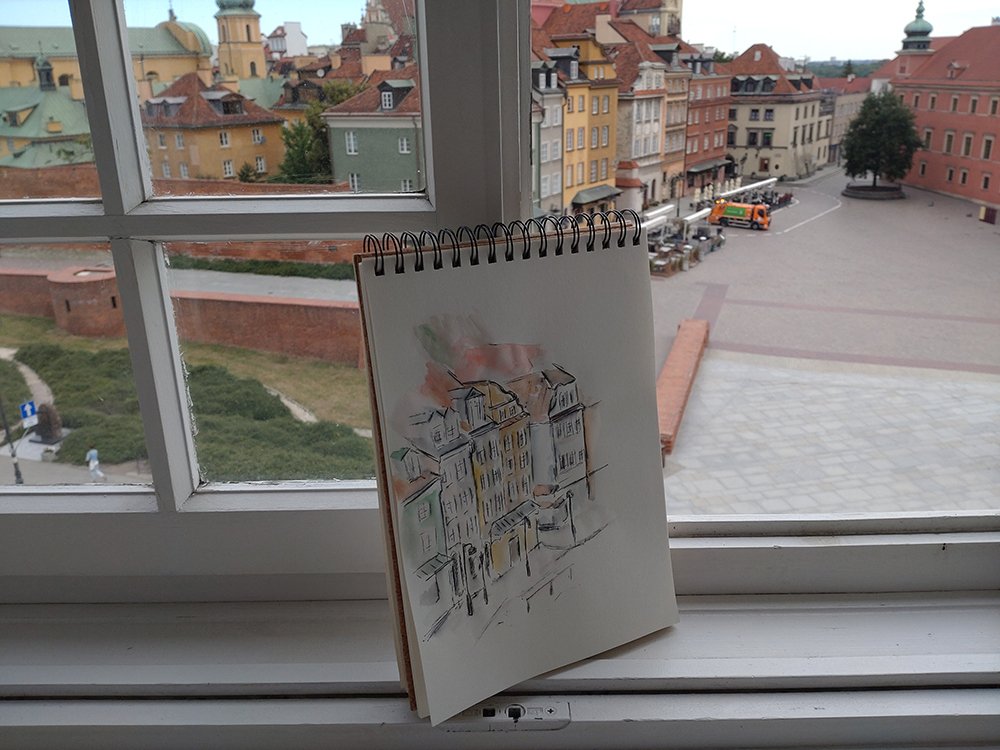

一日目に下から撮影したズィクムント三世像の碑は、私の部屋(三階、日本で言う四階にある)の窓からはこんな風に見える。

このロケーションを利用しない手はない、と思い、スケッチを始めた。

今回持ってきた画材は愛用のRotringのシャーペン(1mm)とPilotのペンG-2の黒と水彩絵の具。そしてA4サイズの落書き帳。

普段水彩画を描くときは鉛筆等で下描きはせず、水彩絵の具しか使わないのだが、私が固形水彩に憧れを抱いたそもそものきっかけは中学生の時に放送された安野光雅氏が講師を務めるNHK趣味百科『風景画を描く(1995)』。

今回はせっかく風景スケッチをするのだからと、まず安野氏に倣ってシャーペンで形を取ってから水彩で色付けをした。

まず後悔したのが「水彩絵の具を持って来るくらいの準備をしているんだったら、それなりの紙も持って来ておくべきだった」ということ。

この落書き帳は鉛筆やペンで素描をするくらいなら充分強い紙なのだが、さすがに水を使うとなるとヨレヨレ。

鉛筆で描いた後に水彩、でイマイチなものが出来上がったので、今度は形をPilotで捉えてみることにした。

ペンで描いておいたほうが後で水彩で色付けの際にペンの滲みも楽しめるので、今の私にはこっちのほうが向いているなと思った。

ちなみに今回携帯してきたのは普段使っているSchminckeの固形水彩ではなく、フランスのSennelierの14色セット。旅用のようで、入れ物もプラスチック製で軽く出来ている。

実はこれ、Schminckeを使い始めるより前に手に入れたもの。

別に使い勝手が悪いからSchminckeに乗り換えたわけではない。もっと大きいセットが欲しいと思った時に、Sennelierは手の出る値段ではなかったのだ。

結局Schminckeが使い慣れ、昨年もっと良い水彩絵の具を、と望んだ時もSchminckeを選んだ(その詳細はこちら)。

開け放った窓辺に座り込んでスケッチを楽しみながら、

「やっぱり、自分にしかできない旅にしよう」

と思った。

そうして私は、没入型クリムト展へ向かうことにした。

Kawkaはいなかったけれど

没入型クリムト展の開場は10時。旧市街からはトラムで20分ほどの最寄りの駅で降りて更に歩くようなので、9時半前にトラムに乗ろう、その前に朝の人の少ない旧市街を散歩しよう、と思い8時半ごろホテルを出た。

実はワルシャワ行きを決めてから、期待していた。

ワルシャワで、kavkaもといポーランド語綴りkawkaことニシコクマルガラスに出会えるのではないか、と。

彼らは街中の、人々の活動が活発な賑やかなところに出没する傾向がある。

ワルシャワにもいるのではないか、ニシコクマルガラスが。

そんな期待をしていた。

一日目にワルシャワに着いてすぐに気が付いたのは「プラハよりも鳩が多い」、だった。

プラハだって鳩は多い。鳩はどこにでもいる。

しかし、ワルシャワの鳩の量はプラハの数段上を行っていた。

それでも朝窓を開けてスケッチしている時に気が付いていた。

この街にも、カラスはいる、と。

いかにもカラス然とした鳴き声が聞こえてきたのだ。

それは、ニシコクマルガラスのものではなかった(今、私の発言にのけぞった読者様がいらっしゃった気がするが、ニシコクマルガラスの鳴き声は特徴があって覚えやすい。そんな変質者を見るような目を向けられても困る。)

散歩に繰り出した私は、やはり初めて見る街の光景に気を取られ、しばしカラスのことは忘れて歩いた。せっかく気ままな散歩をしているのだし、旧市街のど真ん中なのだから迷うこともないだろうと地図も見ずにふらふらと旧市街広場らしき方へ進んでいくと、私の頭上を一羽の鳥が通過して地面に着地し、まるで道案内をするようかのに私の前を歩き始めた。

はっ、この鳥は……!

かの、vrána šedáではないのか?

Vrána šedáは、vrána černá(ハシボソガラス)を検索すると必ず一緒に写真が出てくる、頭は黒く体と翼はくすんだ白と灰色のカラス。

チェコ語の名前からして日本語ではハイイロハシボソガラスとでも言うのかな?と思っていたら、日本語名はズキンガラス(ハイイロガラスとも言うらしい)で、ハシボソガラスに似ているものの、実はハシボソガラスの亜種というわけでもないらしい。

その特殊な(少なくとも私にとっては)色合いから憧れは強かったものの、まさかワルシャワでこんなに簡単に出会えるなんて!とその一羽にいそいそとついて行ったところ……

居るわ居るわ、大量の鳩に混じって結構な数のズキンガラスが!

大興奮で写真を撮りまくり、ズキンガラスの水浴びを観察し、暫くしてやっと「私は今、どこにおるんかいな?」と思って顔を上げたら、広場の真ん中の人魚の像のところにいた。

この人魚の下から水が流れていて、ズキンガラスが一羽、バシャバシャっと豪快に水浴びをしていた。

私の目は相当ニシコクマルガラスの大きさに慣らされてしまっているらしく、ニシコクマルガラスより体長が10cmは長いんじゃないかと思われるズキンガラスの大きさに少し緊張した。

ハシボソガラス(ここではズキンガラスだけど)はミヤマガラスより小さいと読んだが、大差ないのではないか。

ミヤマガラスよりだいぶ大きく図説されているワタリガラスって、目の前に飛んで来たらものすごく大きいんじゃないか、などと、ズキンガラスを観察しながらカラスの大きさに関する様々な言葉が頭をよぎった。

スケッチもしてみたが

大したものは描けなかった。

この街に、kawkaはいないらしい。

しかし別のカラスの大民族がいて、彼らもまた私にとってはすごい興奮材料なのだということを知った。

そしてこのカラスとの出会いも、私の「自分でしかできない旅」を彩る貴重な一ページとなった。

ここまでで既に4000字を越えてしまった。

この後続けるとクリムト展を丸ごと入れ込まなくてはいけなくなり、そうなるとどのくらい長くなるのかと怖ろしくなってきたので、第三話はここで終わろうと思う(今回は二日目の朝5時から9時まで、約四時間の記録で終わってしまった)。

次回もお付き合いいただければこの上なく嬉しい。