九州南朝の西征府が置かれた都🍃菊池一族の本拠地 菊池市歴史さんぽ④【延寿屋敷跡・菊之池】

こんにちは。今回は菊池散策レポートの4回目です。熊本県菊池市は鎌倉時代後期から室町時代にかけて栄えた菊池一族の本拠地で、南北朝時代には征西将軍宮・懐良親王を迎え、九州南朝の征西府が置かれた都市です。菊池散策レポート4回目では、菊池氏お抱え刀鍛冶・延寿一族の屋敷跡に建つ八坂神社並びに、守山城(現菊池神社)に本城が移される以前の菊池氏の拠点・菊之城跡近くにある菊之池をご紹介いたします❣️(お詫び:前回の記事で菊之城をご紹介すると書きましたが、長文になってしまうため、菊之城のレポートは次回に回します🙇♀️)

菊池一族の最盛期を築いた15代菊池武光公とその時代を説明した【予告編】を事前にご覧いただけますと、今回の散策記事をより一層楽しんでいただけると思います↓(宜しければ菊池散策記事①〜③も読んで頂けると嬉しいです♪)

散策ルート紹介

本記事中の散策ルートをオレンジ線で表しています。散策マップは、菊池神社で頂いたものを拝借

今回は画面左下の八坂神社からスタートし、東に向かって歩いて国道387号を渡り、菊之池までをご紹介していきたいと思います。今回歩いたルートは、地元の方々が住んでいらっしゃる集落に通る古い道なので、駐車できる場所を探すのに苦労しましたが、菊池神社周辺の散策ルートとはまた趣きが異なり、古い歴史を感じる美しい散策路でしたよ✨

最初にご紹介する八坂神社は、菊池一族の刀作りを一手に担っていた刀工集団・延寿一族の屋敷跡に建てられています。延寿鍛冶は元寇の頃、第10代菊池武房が京都の来(らい)一派の刀工を菊池に招いたのが始まりだそうで、創始者の延寿太郎国村とその父弘村が「延寿大明神」として祀られています。それでは、八坂神社に着いたところから散策スタートです🏃♀️

八坂神社(延寿屋敷跡)

この神社さん、今まで訪れたことのある神社には無い不思議なオーラを感じます。刀工が祭神となっている神社だからでしょうか、鳥居などに黒くて滑らかな石材を使ってあることもあり、全体的にシャープで緊張感漂う雰囲気です。写真で少し分かりますでしょうか??

そして、何か異質というか、違和感のようなものを感じていたのですが、その一つが鳥居の最上部の笠木の形だと気付きました。このフォルム、なにげに刀剣ですよね⁉️本当にさりげないので気付かない人も多いかもしれないけど。(←そう見えるの私だけ?ガイドブック等どこにもそうとは書いてないし、ちょっと自信なくなってきた。。)

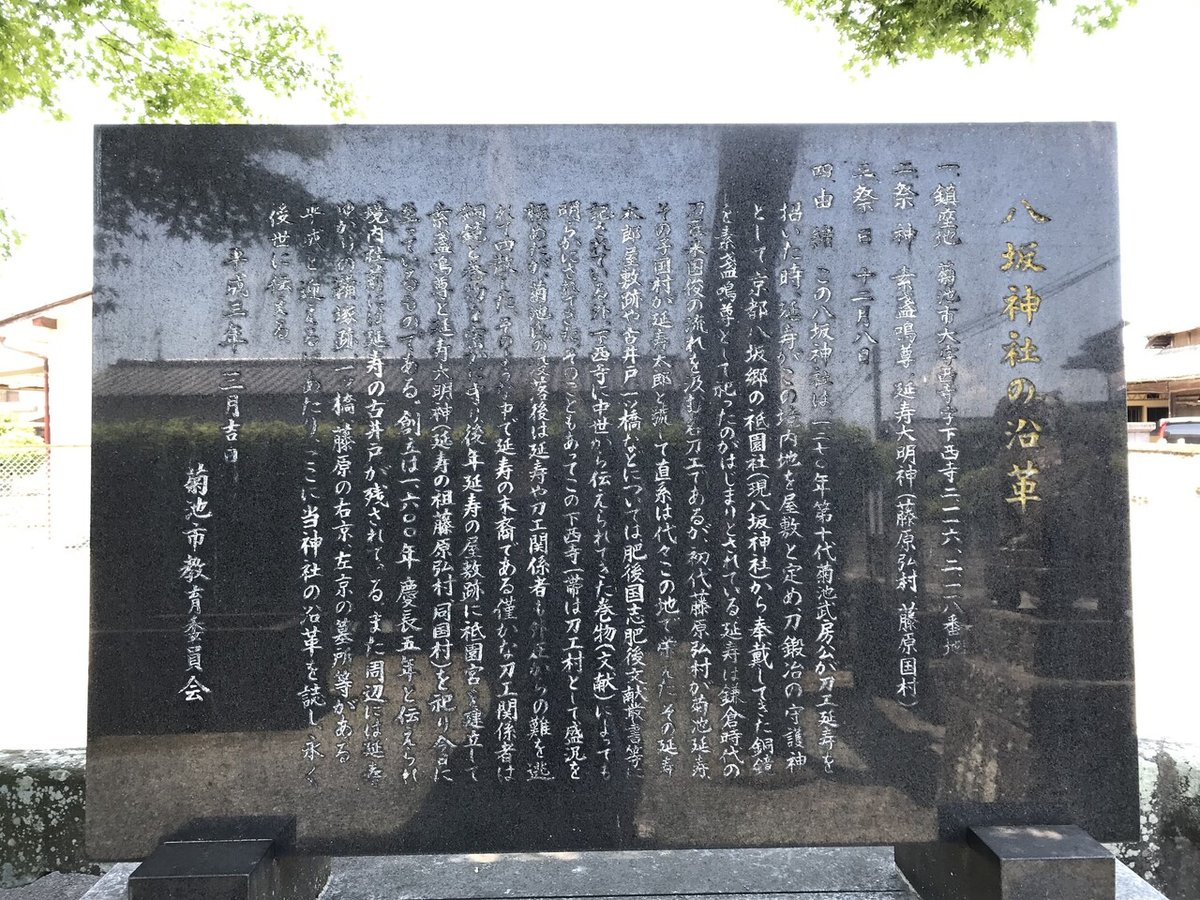

境内を見学する前に、延寿太郎屋敷跡と八坂神社の詳しい説明を現地案内板から引用しますね💡

延寿太郎屋敷跡

菊池氏に刀鍛冶として仕え、延寿の祖となった延寿太郎国村が、砂鉄の採取や用水・交通の便が良いなど、製鉄に適していたここ西寺に屋敷を構えました。

延寿は同田貫と共に肥後に於ける代表的刀工で、後に「菊池千本槍」と呼ばれる槍を作っています。

延寿の他にも砂鉄採取やたたら(製鉄)の技術者をはじめ、研師・鍔の細工師等の技術者も往来し、刀工村としての形態を整えて行きました。

延寿一族はこの屋敷を本拠地として二百数十年間にわたって栄えてきました。

現在は八坂神社が建てられ、父弘村(菊池延寿)と共に、延寿大明神として祀られています。

八坂神社の沿革

(中略)四、由来 この八坂神社は、1270年第10代菊池武房公が刀工延寿を招いた時、延寿がこの境内地を屋敷と定め、刀鍛冶の守護神として京都八坂郷の祇園社(現八坂神社)から頂戴してきた銅鏡を素戔嗚尊(すさのをのみこと)として祀ったのがはじまりとされている。延寿は鎌倉時代の刀匠来国俊の流れを汲む名刀工であるが、初代藤原弘村が菊池延寿、その子国村が延寿太郎と號して直系は代々この地で栄えた。その延寿太郎屋敷跡や古井戸、一ツ橋などについては肥後国志、肥後文献叢書等に記載されている外、下西寺に中世から伝えられてきた巻物(文献)等によっても明らかにされてきた。そのこともあってこの下西寺一帯は刀工村として盛況を極めたが、菊池氏の没落後は延寿や刀工関係者も外圧からの難を逃れて四散した。そのような中で延寿の末裔である僅かな刀工関係者は銅鏡と巻物を密かに守り、後年延寿の屋敷跡に祇園宮を建立して素戔嗚尊と延寿大明神(延寿の祖 藤原弘村、同国村)を祀り今日に至っているものである。創立は1600年 慶長5年と伝えられ、境内社前には延寿の古井戸が残されている。また周辺には延寿ゆかりの□(判読不明)塚跡、一ツ橋、藤原の左京、右京の墓所等がある。平成を迎えるにあたり、ここに当神社の沿革を誌し、永く後世に伝える。(後略)

いや〜、凄いドラマチックな歴史のある神社さんですね😲境内に残るピンと張り詰めた雰囲気の由来が分かったような気がしました。そして、鳥居のフォルムに続いて異質なオーラを漂わせているのが、案内板にもあった拝殿前の古井戸です↓

写真では分かりにくいのですが、通常の城跡などで目にする古井戸と比べてひとまわり大きいんです。多分1.5mくらいあったんじゃないかな。(測ってないので間違ってたらスミマセン)そして石の加工もシャープで滑らか。境内の中心付近にあって凄い存在感です。

拝殿の中はこんな感じです↓

無駄な飾りが一切なくて、質実剛健・職人気質な雰囲気。奥の本殿に銅鏡が祀ってあるのかな??

境内には古い石灯籠や石碑もありました↓

一通り境内を見学し、鳥居の前で例によって色んな角度からバシバシ写真を撮っていると、ラジオを腰に下げて散歩中の地元のおじ様が気さくに話しかけてくださいました。

おじ様:「調査ですか?」

私:「いえ、観光です😅」

おじ様:「一人で?」

私:「はい😅」

おじ様:「どちらから?」

なんて会話の後、おじ様曰く、

「昔はあの井戸から砂鉄が採れてたらしいよ。」

マジですか〜😳貴重な情報ありがとうございます❗️地元の方のお話を聞けるのはフィールドワークの醍醐味です!記事のネタにさせていただきます!と心の中で喜ぶ私。最後におじ様、「ありがとうございます」と言って去って行かれました。恐らく地元の歴史に興味を持ってくれてありがとうございますという意味だったんだろうと思いますが、その気持ちとっても素敵ですね✨それにしても、刀剣作りのための砂鉄って井戸から採取していたんでしょうか?川をさらうのかと思ってました😅刀剣詳しくないからよく分かりません💧

さてさて、そろそろ次の目的地、菊之池に向かいましょう🏃♀️菊之池までの道がまた雰囲気いいんですよ〜。古い道大好き💕以下、道沿いの写真↓

そろそろ目的地に近づいたかな、という付近では古くて趣のある水路が流れています。

延寿屋敷跡の案内板に''用水の便がよく製鉄に適していた"と書いてあったことを思い出しました。そして用水路の反対側に目を向けると、そこには静かに水を湛えた菊之池がありました。

菊之池

昔はこの場所に豊かな湧水池があったが今は昔を偲ぶことはできない、と事前にパンフレットで読んでいたのですが、現在は池はこじんまりとしていますが整備された綺麗な公園です✨例のごとく案内板を探しますが、い、生垣に埋まってる❗️↓

という訳で、菊之池の詳しい説明は菊池市HPから下記に引用させていただきます。

深川の河岸段丘の下に、隈府扇状地の豊かな湧水地があった。この池が「菊の花」の形に似ていたことから、「菊之池」と呼ばれ、ここから「菊池」の地名が起こったと言われる。また、池の周りに菊花が咲き乱れていたので、菊之池と呼ばれたとの説もある。 池の北東、約50mに菊池氏初代則隆の墓があり、その東約200mのところに「菊之城」跡がある。池の南、菊池川の自然堤上には佐保川八幡宮があり、川に面して深川の河港があった。対岸に赤星の河港もあり、古くから高瀬を通じ各地との交易が盛んだった。 菊池氏も菊之池の湧水を利用して館を構え、河港を押さえて各地と交易を広めたと考えられる。佐保川八幡宮の東の竹林には、五輪塔も多数存在した。このことからも、この近くには菊池氏関係の人々の居館があっただろうと推察される。

それでは、池の近くまで降りてみましょう♪

グリーンカラーで綺麗な池だな〜と思いながら池を眺めていると、不意にキラキラ光る青い小鳥が水面スレスレに飛んで行きました❣️カワセミだ〜o(≧▽≦)o

公園の端にある菊之池整備事業記念碑↓

時が移り昔のよすがを偲ぶ事ができない有様だった菊之池を、校区の歴史を再認識し、歴史遺産を身近に感じられるよう公園として整備したそうです。素敵な取り組みですよね✨

菊池市HPの説明や、記念碑にも記載があるように、この菊之池周辺に菊池氏初代・菊池(藤原)則隆(のりたか)さんが居を構えた菊之城跡や、則隆さんのお墓があるため、それらの史跡も本記事で菊之池と一緒にご紹介したかったのですが、文字数も写真数も膨大になってしまうため、第4回目はここまでとさせていただきます。次回5回目で則隆公墓所・菊之城跡、それから散策路を東に進んで17代菊池武朝創建とも言われる菊池川沿いに建つ北宮阿蘇神社をご紹介予定です。次回も宜しくお願い致します!

あとがき

ここでは、第4回目の散策路を歩いての雑感を述べたいと思います。延寿鍛冶は、元寇で活躍した10代武房さんが精強な蒙古軍を迎え打つために京都から菊池に招いたのが始まりで、13代武重さんの時代には「菊池千本槍」を量産しました。そして15代武光さんの時代に懐良親王を迎え九州制覇を成し遂げる訳ですが、その陰には武光さんの祖先が築いてきた礎と延寿の刀剣があったことがよく分かりました。

そして当たり前の事ですが、歴史に名を残した英雄達の陰には、彼らを支えたさまざまな職人集団がいて、その一族にもそれぞれに興亡の歴史があるのだということを改めて感じました。私は歴史上の英雄達ゆかりの観光スポットだけではなく、その周辺の古い道や史跡を散策するのが好きです。その理由は、教科書や文献には出てこないけれど、時代を支えた名もなき人々の息づかいや気配を感じる事ができる気がするからです。(延寿は名を残していますが。)そして、歴史遺産を大切に継承していらっしゃる地元の方々の思いに触れられるのも、散策の醍醐味だと思います。周辺を丁寧に見ていってこそ、その英雄達が生きた時代背景が鮮やかに浮かび上がってくるのではないかと感じました。

最後までお読み頂き、ありがとうございました😊

【参考HP】

菊池市公式ウェブサイト「菊池一族」

【参考文献】

・菊池市役所 政策企画部 菊池一族プロモーション室「菊池一族ことはじめ」パンフレット冊子

・菊池市役所 政策企画部 菊池一族プロモーション室「菊池一族歴史さんぽ」パンフレット冊子

・菊池市経済部商工観光課 「幻の都 城下町菊池」冊子

・菊池市「菊池遺産ガイドブック2021」

【引用文献・HP】

・菊池市HP

・菊池地域振興局総務振興課 菊池一族 歴史を巡る散策マップ