本ができるまで5:図の描き方・掘り下げ編(行動経済学とデザイン)

3回目で、本の中の図を描くことについて紹介しましたが、「いや、考えを図にまとめたテクニックが知りたいんだけど」と思った人はやはり多かったみたいで、今回はもう少し掘り下げてみます。

ただし、強調したいことは「絵」ではなく「図」ということです。なので、ここで紹介することは、絵が上手いかのスキルではなく(僕よりも絵の上手い人はたくさんいます)、あくまで概念を図に変換するスキルです。

では、見ていきましょう。

1.パターンを使う

まず、図を描くうえでの前提を1つお伝えします。それは、図にオリジナリティはあまり必要ないということです。

なぜかというと、図はみんなの理解をうながすことが目的なので、ユニークすぎる表現は、読み手によって解釈が異なるからです。むしろ、定番の表現を活用する方がいいです。例えばこんなようなものです。

・ベン図(3つの円が重なった表現)

・ツリー構造

・2x2の構成

・ピラミッドの階層表現

僕も、基本は定番の図を起点に考えていますし、今回も王道の表現を書いたものがいくつかあります。

要素を多く盛り込もうとして、たまに3次元になった図を見ますが、これは複雑で難解な印象を与えてしまうので、避けた方がいいです。なるべく要素は削りましょう。それこそが図にする意味です。

定番の図を知るにはこちらの本が参考になります。

2.起点をつくる

そのうえで、今回はユーザーである人を中心に文章を組んでいるので、基本は人を登場させることにしました。なので、図を考え始めるときは、まず人を描いて、そこから構成を考えました。

そこから、関係する要素を抽象的に表現します。例えば、相手がいる場合は左右に書いて関係性を描くとか、2つの方法がある場合は、途中で分岐させる矢印を描くとかです。

細かなテクニックとしては、一軸だけで関係性を表現するときは、地面の線を書くことで、左右だけを意識すればよいようにしています。

では、ここからは今回書いたもので、いくつかのベーシックパターンを紹介します。

3.中心に対象を配置する

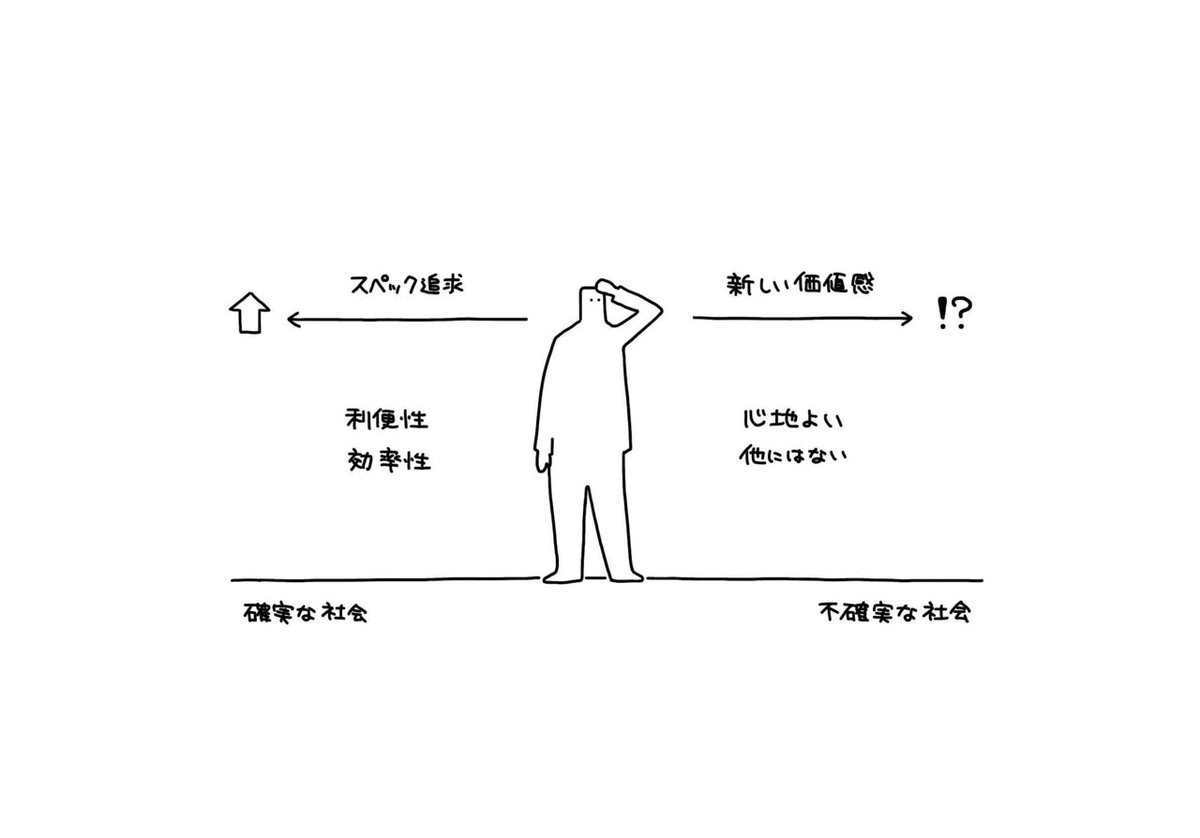

その人と周囲の関係性を示すときに用いる構成です。

例えば2つの影響要素があったとして、左にいく場合と右にいく場合では条件が変わる、というようなことを伝えるときに適している表現です。

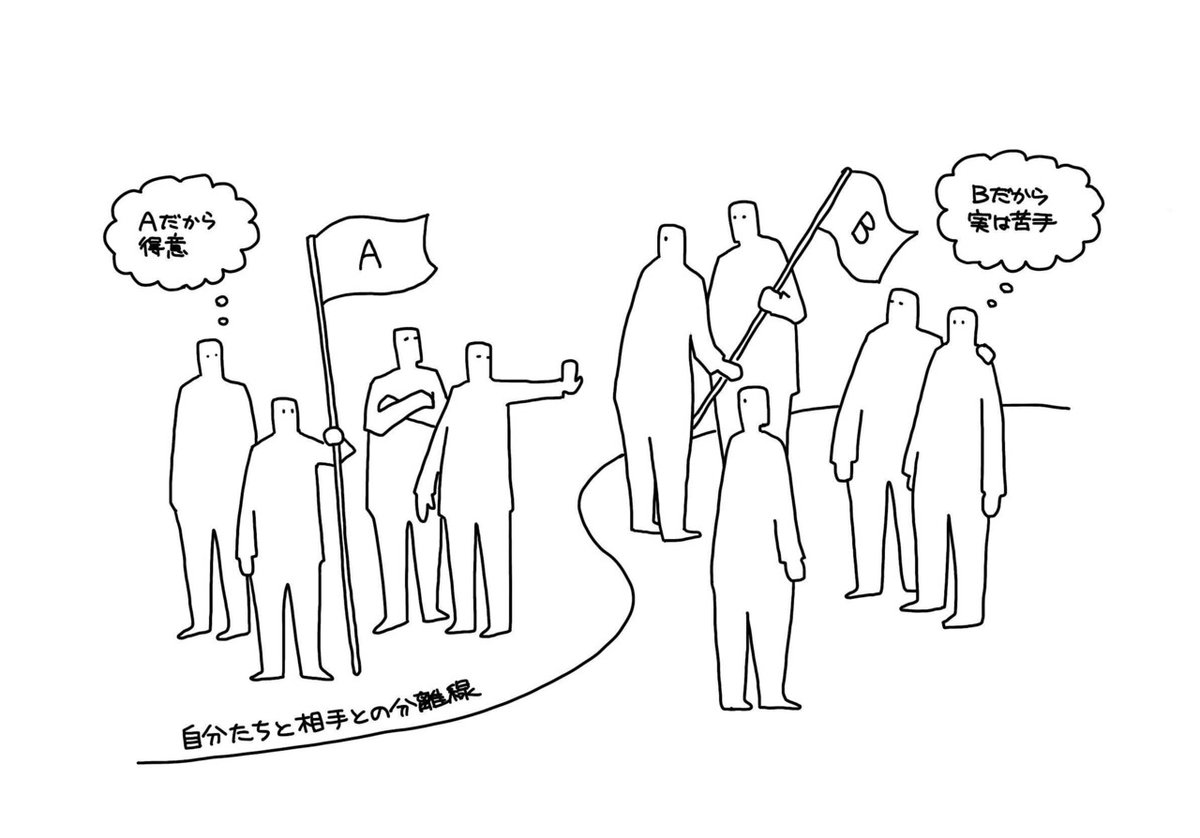

4.左右で対比させる

今回の本では、伝統的な経済学と行動経済学の違いを伝えるときに、多く用いた方法です。半分に割って構成します。

この表現は簡単かつとても便利で、例えばBefore/Afterの関係や、比較や差分を伝えたいときに有効です。左と右なので、読み手もパッと見で理解できます。

表現のポイントは、基本は左右の大きさを同じにすることです。たとえどちらかをメインに伝えたいとしても、面積の割合を変えてしまうと、それだけで同等の内容には見えなくなってしまうので、絵的な気持ちは抑えて、科学的な表現を意識しましょう。

5.時間のながれを描く

上の2つは空間的な表現ですが、時間的な表現もあります。矢印でながれを示したようなものが、これに相当します。

横書きであれば、左から右に描くのが王道です。その中でも過去・現在・未来といったように3つくらいにエリアを分けると、構造的に理解しやすくなります。

上から下に描く場合は、上のタスクが実行されないと下につながらない、というフローを想起させる表現になります。指示系統とか作業工程とかは当てはまりますが、下から上に戻る表現は複雑に感じてしまうので、避けた方がいいと思います。

6.絵的にグラフを用いる

絵での表現は自由度が高いので、時にはグラフを使うことで、算数や理科などの教科書的な理解をうながす方が効果的な場合もあります。

個人的に好きなのは二軸の表現です。感覚ではなく度合いの違いや距離感などを伝えられますが、数値や目盛りなどはあくまでも目安、感覚的に理解してもらえるよう、厳密さは省いてます。

7.文字をそえる

絵や図だけで全ての意図を伝えることは難しいので、それを補足する位置付けで文章を書き加えます。

文字の書き方についても、よく質問を受けるのですが、これは字の上手い下手ではないと断言できます。これまで多くの人のホワイトボードの書き方をみたなかで、確信したことがあります。ポイントは2点です。

・気持ちゆっくり書く

・正方形の枠を意識する

これだけです。

これだけで、字の上手い下手に関わらず、読みやすく整った文字になるはずです。単純ながらすぐに効果が表れるテクニックなので、ぜひ意識して書いてみてください。

このように、図に加えるときの文字は、達筆な感じよりもフォント的な感じで、図よりも控えめに書くとバランスが取れます。

・・・・・

図を描くのは手書きでなくても全然いいんです。なので、描くのに苦手意識がある人は、デジタルツールを多用すればいいと思います。僕も、仕事では手書きとスライドツールなどを使い分けています。

じゃあ、なぜ今回は手書きにこだわったかというと、

・数が多いと、どれも同じように見えてしまう

・抽象的すぎる図だと頭に入らない

・本の特徴を出したい

という点で、手書きを用いています。あとは単純に、早く描けるということでしょうか。文章はずーっとPC上で格闘している状態だったので、頭を切り替える意味でも、手書きはオススメです。

いいなと思ったら応援しよう!