3人の学者から知る、学校外での学び(社会教育経営論)

大学院で学ぶ「学習のデザイン」。今回は、学校の外でいまどのような学びが求められているかについて、3人の学者をピックアップしてみます。

ミッチェル・レズニック

MITの教授であるミッチェル・レズニックは、プログラムを書いて物を動かせるLEGO Mindstormsや、子どもでもプログラミングができるScratchの開発に関わった研究者です。

Scratchを使ったことのある人は少なくないはずです。

彼の師匠は、ピアジェの構成主義の理論を発展させて構築主義を提唱した、シーモア・パパートです。

そんな認知学習の系譜を引き継ぐ彼が出した本が、こちらです。

この本に書かれている4つのPは、創造的思考力を育むために欠かせない要素だとして、美術・化学・工学などの分野に強い影響を与えています。

Projects(プロジェクト)

Passion(情熱)

Peers(仲間)

Play(遊び)

例えばデザイン教育でも、こちらの本に4Pが紹介されています。(この本はいずれ論文研究のながれで取り上げます)

これまでの教育は知識積み上げ型で、4Pの要素はどれも重視されませんでした。ところが実社会に目を向けると、うまくいった事業やイノベーションを起こした例はどれも、この4Pで成り立っているといえます。

知識そのものはこれからの時代、ネットやAIでますます代替できるようになります。そうしたときに学ぶべきことは、暗記の学びではなく、持っている知識をどう使うか?ということに対して学ぶべきです。

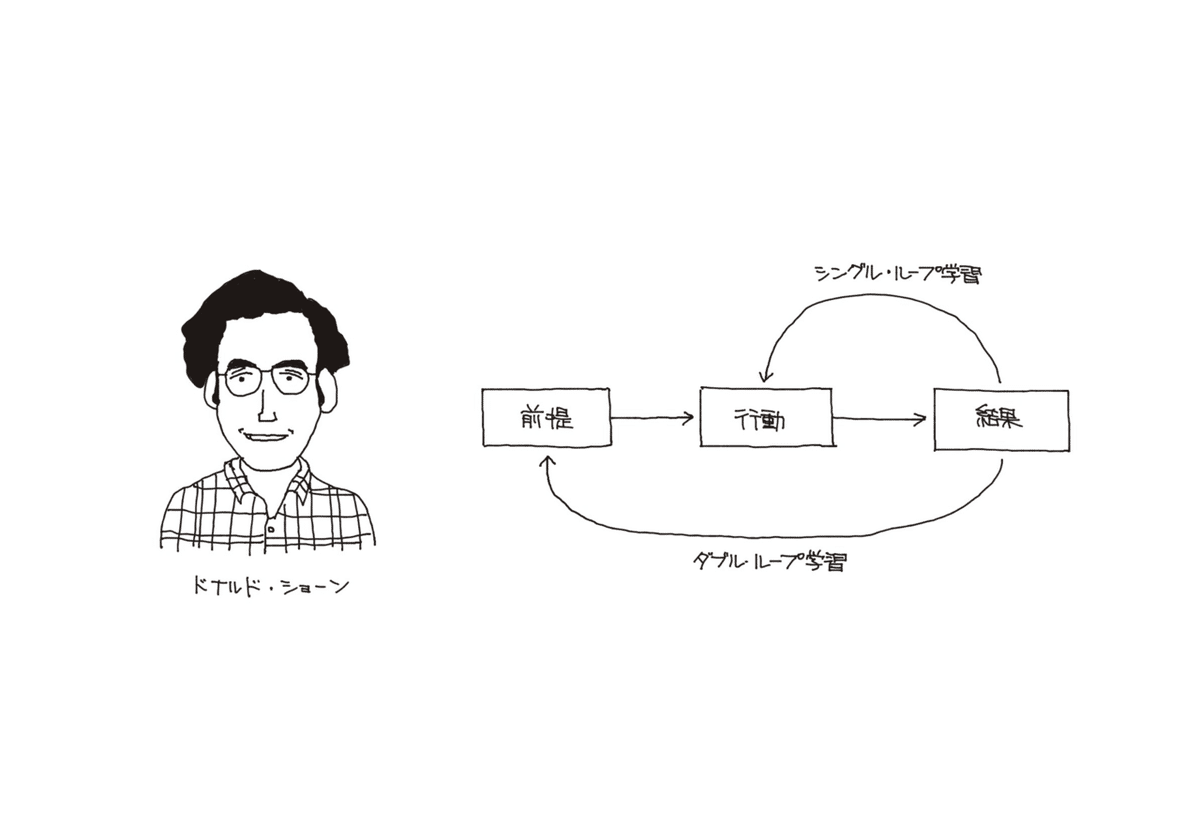

ドナルド・A・ショーン

ショーンの省察的実践は以前にも、取り上げました。

大学院では、省察的実践の授業もあったのですが、先生になぜか「君は受けなくていいよ」と言われ、代わりにこちらの本を読んで理解した程度です。(授業はかなり大変だったらしいので、それでよかった)

省察を簡単に説明すると「経験→仮説→検証→省察」を繰り返して、自己学習を繰り返すことです。

省察的実践は大人の学びであり、自ら意思を持って、自身に向き合う必要があります。でも子どもは関係ないかというと、そうでもないとも思います。

これからの学びは、どのような領域でも主体性が求められます。

学校でもいまは探求学習やSTEAM教育など、自身で研究題材を決めて、答えのない問いを考えるために、省察することは欠かせません。

大人でも仕事を通じて自ら学び続ける姿勢は必要だし(そうでないと時代がすぐに変わってついていけなくなる)、仕事以外でも、省察する機会がなければ新しいことを学ぶ動機にはつながらないからです。

社会教育には省察が欠かせませんが、ほとんどの人は社会経験のなかで各々が気づいて知るということだと思います。一人一人に任せっきりにするのではなく、組織的に省察を浸透させていくことが、社会教育のなかで求められることではないかと考えます。

ピーター・センゲ

日本では2011年に出版された「学習する組織」は、それ以降の組織論を語るうえでは外せない、重要な一冊です。

僕は2020年ごろ、会社のあり方をみんなで考えるとき、代表から「ぜひ読んでほしい」と言われて本を買いました。ただ、当時は実のところよくわからなかった、というのが正直な感想です。

本の内容は多岐にわたるのでここでは触れませんが(というか自分が理解できてない)大学院の授業のなかでは6つのコア・プロセスの紹介があったしので、項目を紹介します。

Capability(能力)

Commitment(コミットメント)

Contribution(貢献)

Continuity(継続性)

Collaboration(協力)

Conscience(良心)

ミッチェル・レズニックの4Pとも共通する要素が一部にみられますが、学びは一人だけのものではなく他者との関わりが重要になり、そのときに必要とされるのは、いわゆるソフトスキルというような資質です。

ただ、知識を与えるだけではなく、どうやって学習しつづける組織を成り立たせるのか?ということが、いまの学習領域で求められていることです。

学んだこと

社会教育士は、ただ専門領域を一方的に教えるのではなく、社会の学びを形成するための活動が期待されています。分野に関わらず、次の3点のスキルが必要とされています。

ファシリテーション能力

プレゼンテーション能力

コーディネート能力

今回あげた三人の考えからは、次のことがいえます。

「知識をどう活かすか?」を学ぶ

「自身を振り返って次に学ぶべきことは何か?」を学ぶ

「他者や環境と関わりながら」学ぶ

知識そのものではなく、学ぶとはどういうことか?をメタ的に考えることが、これからの社会教育には必要であり、そのためには組織はどうあるべきかを考える視点も求められます。

今日はここまでです。

いいなと思ったら応援しよう!