【運用設計⑤】新卒Webディレクターがプロセス志向の歴史について調べてみる

こんにちは!22新卒Webディレクターのyunです。現在はシステム運用/情報更新・サイト改善などの業務を担当しています!今回は以前こちらの記事で紹介したBPMN(Business Process Model and Notation)が利用されるようになった経緯(=プロセス志向の歴史?)について調べていこうと思います!

プロセス志向を広めたBPR

遡ること30年前、1993年にマイケル・ハマー氏がBPR(Business Process Reengineering)という業務改革手法を提唱しました。それまで企業の各部門それぞれが狭い視野で活動し、非効率を生み出していました。BPRでは顧客に価値を提供する流れを一つのプロセスと考える(=プロセス志向)ことで、部門を横断して業務内容、フロー、構造を一から見直し再設計することを目指しました。

BPRは1990年代から2000年代初めにかけて大きなブームとなりましたが、その後は一旦、下火になります。業務構造を劇的に変えることはリスクも高く、このような取り組みを主導できる優秀な人財も限られていました。結果、「BPR」と呼ばれるプロジェクトの7割近くは目立った効果がないか、失敗に終わったという調査結果もあります。また仮に成功させたとしても、外部環境は変化し続けますから、BPRによって生み出した優位性は長くは続きません。

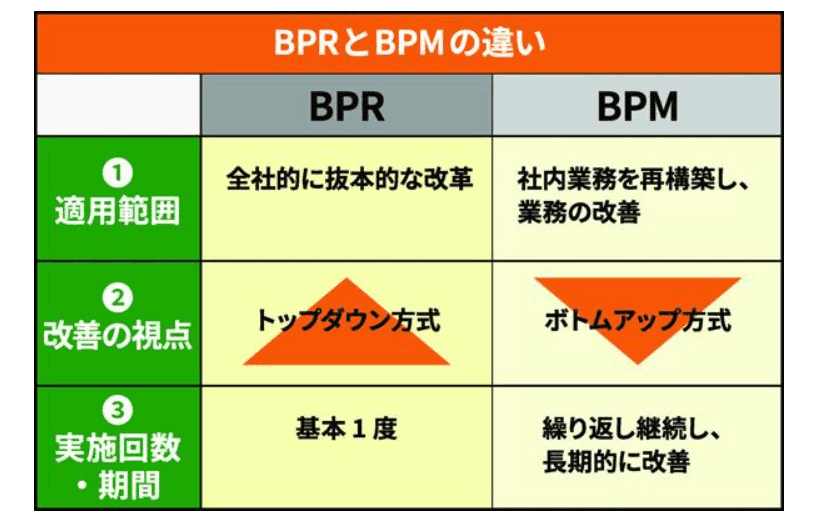

BPR1度きりの全社的な改革を行うため、PDCAという考え方がありませんでした。そこで生まれたのが、BPM(Business Process Management)です。

PDCAを取り入れたBPM

BPMはBPRとは対照的に、狭い範囲から業務の改善点を見つけて継続的にPDCAを行うことで最適化を図る業務改革手法です。業務プロセスを可視化することで、属人化を防ぎ、今まで曖昧になっていた業務フロー・手順の標準化にも繋がります。また効率化の手段の1つとして各企業が提供しているBPMツールを導入することで、既存の業務のデジタル化を行い自動化やリードタイムの削減を実現する場合もあるようです(ただし必ずしもBPMツールを導入しただけで解決するわけではない)。

※以下の記事が非常に分かりやすかったです!

業務フローを可視化するBPMN

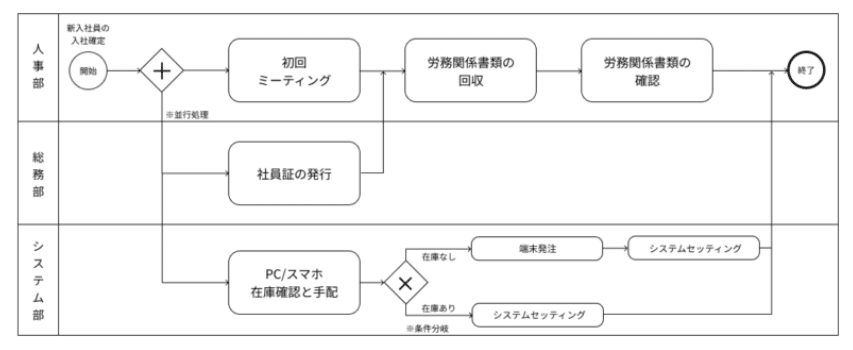

上記のBPMを実践し、PDCAを回すために用いられるものがBPMNです。

BPMNとは、Business Process Model and Notationの略で、ある業務について開始から終了までのステップと手順をフロー形式で図式化する方法のことを指します。日本語では業務プロセスモデリング表記法と訳されます。

BPMNで業務を可視化することによって、プロセス単位で業務の管理(社内業務を再構築し、業務の改善)を行うことが可能になります。また記載ルールが決まっているため、読み手・書き手ともに認識合わせが容易です。

※UMLアクティビティ図ではなくBPMNで業務フローを記載する理由は以下で記載されておりました。

UMLのアクティビティ図は、単なるワークフローを記述するには充分な能力を持っていますが、企業間のプロセス連携をうまく表現できない、ビジネスプロセス特有のイベントを簡潔に表現できないなど、ビジネスプロセスの記述においては不足する点があります。

まとめ

今回はBPR、BPM、BPMNについて調べてきました!まだまだ理解できていない部分が多いので、今後も学んでいきたいです。

業務で上記手法を利用しているかは企業によるかと思いますが、概念を理解して自分の環境に応用できるところがないか考えていくことは重要だと感じています!ではまた!