中華ちまきの作り方 短時間で煮るコツ伝授 #粽 #ちまきの包み方 #中華ちまき #重曹 #チマキ#rice dumpling

端午の節句には中国ではちまきが食べられます。

主に北の方ではナツメを包むことが多く、南の方では豚肉やアヒルの卵などの旨味を醤油味に生かします。私は北部出身なので今回は基本のなつめ入りの粽を作りました。

包み方がいろいろありますが、私の一番のお気に入りの三角のおにぎり型の包み方で作りました。

手間や時間が少しかかりますが、とてももちもちで粘りがある粽ができますので是非作ってみて下さい。

【材料】24個分位

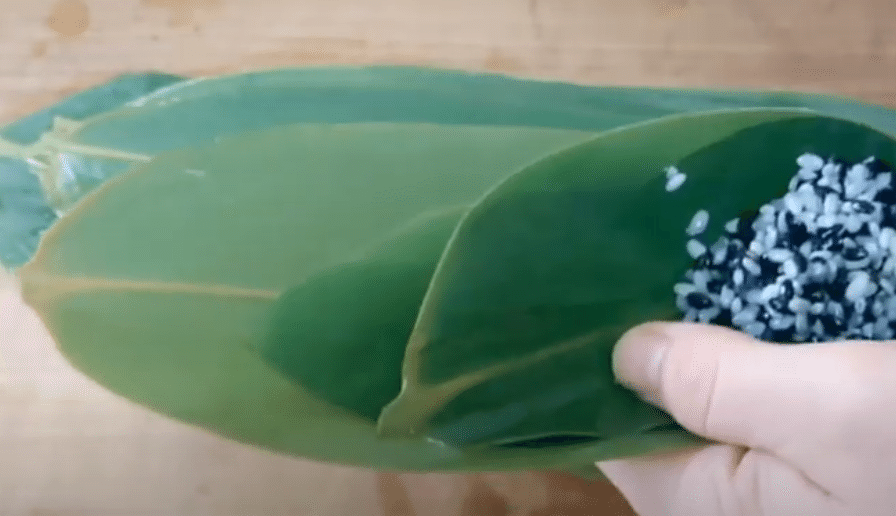

もち米 260g位

黒米 140g位

食用重曹 4~5g位

ナツメ 150g

笹の葉 1パック(100枚入り、半分位使いました)

綿糸 適量

水 適量(ちまきをかぶる程度)

【ポイント・コツ】

①もち米と黒米をボウルに入れて、たっぷり水を注ぎます。せめて2時間ほど水に浸します。黒米がない場合は、同量のもち米で代用でもいいです。

②真空パック入りの笹は水で洗ったらすぐに使えます。においが気になる方は、水にしっかり浸してから使ってください。できれば防腐剤フリーのものを選んでください。

③棗の表面をよく洗います。農薬が付いているかもしれないので、10分位水にさらします。

④食用重曹を加えて、全体をよくかき混ぜます。もち米が薄い黄色になるまで30分~1時間位置いときます。

⑤重曹を入れると、短時間で煮ても、色が良くなって、粘りも強くなって、もっと美味しい食感に仕上がります。もち米と重曹の分量は100:1です。

⑥煮る時に、ちまきが浮かないように、お皿などで重石にして煮ます。

⑦茹であがったら、そのまま自然に冷まします。熱い夏場は、水に浸けたまま、冷蔵庫に一晩置いてから食べたら、さらに美味しくなります。