【8/9・23】岡本裕一朗『フランス現代思想史』(中公新書)を読む#10・11(基礎力向上ゼミレポート@ソトのガクエン)

8月9日と23日の2回に渡り、ミサカ氏がリーダーとなり、脱構築、郵便的思考など、デリダの基礎的な考え方・発想について、レクチャーを行っていただきました。とてもクリアに整理されていて、デリダの思想の一端がとても明確になりました。こちらでは、当日のレジュメを転載いたします。

郵便的思考について

1.形式的脱構築

中期のデリダが、幽霊や郵便といった隠喩で語ろうとしたことは結局何だったのでしょうか。

プラトンのパイドロス読解

まず、前期と中期のスタイルが入り混じったテキスト、『散種』におさめられている「プラトンのパルマケイアー」を参照します。脱構築の手続きが比較的分かりやすく提示されているので、これをネタにその論理をできる限り形式化してみましょう。

・ソクラテス記憶術

ソクラテスは対話篇パイドロスにおいて、「人間の記憶なんてあいまいだから、文字で書き記して補う必要がある」といいます。これをシンプルな命題にしましょう。「エクリチュールは記憶を補うものである」。ところがソクラテスは、実際には書き記すことによって忘れてしまうことがあるから、「記憶するためには書き記さない方が良い」とも述べています。なんとも単純な話ですが、ここからデリダは「エクリチュールは記憶を補うと同時に脅かすものでもある」という点を強調します。よりよく記憶するためにはエクリチュールを頼ったらよいのか、頼ってはダメなのか。

・決定不可能性

さて、この論理はポール・ド・マンのwhat’s the difference?と同じものであることがわかるでしょう。つまり、『パイドロス』の「エクリチュールは記憶を補う」という命題は、「エクリチュールの助けを借りるべきだ」と「エクリチュールの助けは借りない方が良い」という二つの相反する読解が可能であり、原理的にはどちらかに決定することができないのです。これを決定不可能性と呼び、この決定不可能性を暴露する手続きが脱構築です。

・形式的脱構築とは

デリダによれば、記憶とエクリチュール、一次的なものと二次的なもの、オリジナルとコピー等々、あらゆる二項対立はこの決定不可能性をはらんでいます。ここから、「脱構築とは決定不可能性の論理をテクストの読解から導き出し、自明の思われてきたヒエラルキーを解体する行為だ」という一般的な理解が生まれます。

この理解は、「システムやテクストには、どうしてもそのなかに収まらない要素が必然的に含まれており、それを明らかにするのが脱構築だ」と言いかえることができます。かくして、システムの一貫性やテクストの読み方など、当たり前のように前提とすることはできなくなるというわけです。このシステムに収まらない要素こそ、散種であり、原エクリチュールであり、決定不可能性であり・・・ということです。

脱構築の問題点

さて、以上のように整理された脱構築には2つの問題点があります。

①なんでも脱構築できるという汎用性の高さ

デリダの仕事を見ると、プラトンの対話篇だろうが、建築だろうが、法律だろうが、合衆国憲法だろうが、いずれも一つの体系、一つのシステムを形成しているものは、脱構築可能です。問題は、「それで結局何が言いたいのか」という具体性がまるで失われているということです。

『法の力』の議論が良い例です。法律の構造を脱構築した結果、法律におさまらないものとして正義が残る。この正義を考えなければならない、しかしこの正義は理論化不可能なものだから、どのように考えたらよいのか、考えてどうなるのかは明言されない。これでは何も言っていないに等しいでしょう。

②理論的矛盾をはらんでいる

より本質的な問題として、実は、脱構築が明らかにする「形式化できないもの」こそが、形式化を支えているのではないかということがあります。この問題が、中期デリダの問いにつながるので、後ほどラカン批判を扱うさいに詳しく検討します。

さて、①はデリダの仕事にいつもつきまとう問題です。どれほど批判されても、デリダはこれを解決することはありませんでした。それは後期のテクストが示している通りです。無限の応答責任可能性、終わりなき歓待、来るべき民主主義・・・これらの概念は後期デリダのキーワードですが、何が言いたいのかよく分かりません。これは脱構築が暴露したものを神秘化、実体化する振る舞いでしかないのです。

2.脱構築から郵便的思考へ

ポーを読むラカンを読むデリダ

では、次に中期の議論を具体的に見ていきましょう。デリダは『郵便葉書』に収められた「真理の配達人」において、「盗まれた手紙についてのセミネール」を読解し、ラカンを、ひいては精神分析全般を批判しています。簡単にまとめてみましょう。

・不可能なもの

ラカンは症状の原因となる要素を、現実界と呼びます。主体の形成には欠かせないけれども主体として完成したときにはすでに失われており、経験できないものという意味でそれを「不可能なもの」と定義します。主体を形成する象徴界・現実界・想像界の三つの構造は、それらがバランスよく安定して結びついていれば健康ですが、現実界のあり方次第でこの結びつきは解けてしまい、症状を引き起こします。現実界の定義はややこしいのですが、主体が抱える不在、欠如、そういうものをイメージしてください。象徴界は分かりやすく言いかえると言語体系です。想像界については置いておきます。この象徴界というシステムにあいた穴と書いている解説書もありますが、「穴」というのはあくまでもイメージです。とにかくそういうものです。それが不可能なのは、象徴界が完成してから事後的に見出されるにもかかわらず、気付いた時にはそれが全く欠如しており、思考することが不可能だからです。われわれは、夢や症状を通じてその痕跡を知ることしかできない。

・不可能なものをどう扱うか

さて、ラカンはこの現実界という「不可能なもの」を論じるにあたり、さまざまな哲学・文学作品にその痕跡を見ようとします。『盗まれた手紙』についてのセミネールはポーの作品をネタにして自身の理論を展開したものでした。それだけでありません。ハムレット、フロイト、ハイデガー、ソクラテス、アンティゴネー・・・。ラカンは、これらの文学・哲学が、いずれも現実界という不可能なものについて語っていると解釈します。

もともとフロイトもそうでしたし、スラヴォイ・ジジェクは最も良い例ですが、精神分析にはそういうところがあります。「真理の配達人」から引用すると、「精神分析は自らを、精神分析が見出す全てを、それが解読するテクストの中に見出す。精神分析以上のものを」。つまり、哲学も神話も映画も文学も法制度も戦争も夢も資本主義も、みなフロイト=ラカンの精神分析理論が言ったことの再現であるというのです。

・ラカンとデリダの近さ

世の中のあらゆることに何でも精神分析を当てはめようとするこの態度は、先ほどのデリダの「何にでも使える脱構築」と同じことが分かります。ラカンは精神分析、デリダは脱構築という方法で、一方は安定した主体の構造、他方はテクストの一貫性を脅かすものとして、一方は現実界を、他方は決定不可能性を暴き出す。そしてその解釈の論理を、ありとあらゆる分野・ジャンルに応用していく・・・。

この近さは非常に重要です。なぜそんなことが可能なのか。デリダの躓きはここにあります。

3.超越論的なもの

では、問題をはっきりさせるために、デリダによるラカン解釈をもとに整理してみましょう。

・デリダによるラカン解釈の要点

「現実界」の概念は、象徴界の成立、すなわち言語体系が構築され主体の構造が完成したのちに、体系化されない欠如として得られたものです。

ポイントは、現実界がシステムの全体性に回収されない欠如であると同時に、否定的にシステムの全体性を支える要素でもあるということです。ラカンの主体は、象徴界・想像界・現実界という三つの要素がそろって絶妙なバランスで結びつくことで成立するからです。現実界がいかに神経症の、精神病の原因だと言っても、それを取り除くことは問題になりません。それは主体の成立要件です。ここには、主体を脅かすものが主体を支えるという逆説的な構造があります。

・脱構築の隘路

これを脱構築の文脈に置き換えると問題ははっきりします。脱構築は、ラカンの現実界の理論と同じように、体系におさまりきらないものの存在を暴露するものでした。ラカンの現実界を巡る論理がデリダの脱構築の論理と同型のものだとすれば、脱構築もまた、結局のところ体系を、システムを、全体性を、否定的なかたちで支えているということになるのではないか。決定不可能性を指摘するその論理が、逆説的に決定可能性を維持してしまうとしたら。二項対立のヒエラルキーを無効化するその論理が、ヒエラルキーそのものを保証するとしたら、どうでしょう。

エドワード・サイードが「デリダは権威的な哲学者を扱うことによって、逆にその権威を強めている」と批判していますが、これは図星だったのでしょう。デリダの脱構築には確かにそのような効果がある。

これが脱構築の理論的な行き詰まりです。デリダは自身の脱構築の隘路を、ラカンを通して見ています。ラカンに向けた批判は他ならぬデリダ自身が考えなければならない問題なのです。

・超越論的なもの

パースペクティブを広げるために、デリダが現実界を「超越論的なもの」と呼んでいることに注目しましょう。カントは、経験の条件として権利上要請されるものを「超越論的」と呼びました。超越論的哲学のプログラムは、人間の経験=認識を成立させる条件を記述するものです。デリダは超越論的という言葉をカントから借りて、「それ自体はシステムに含まれないが、システムの成立を支える必要不可欠な要素」という意味で使っています。

デリダが、ラカンの「不可能なもの」を「超越論的なもの」と規定したことは、非常に重要です。デリダの問題を、広く人間の思考一般の問題として捉えるパースペクティヴがひらけてくるからです。このことは後で考えます。

とにかくデリダは、「システムの全体性は決して保証されたものではないことを暴露する」という脱構築の本懐を遂げるために、「超越論的なもの」を別の仕方で思考しなければなりません。これが中期デリダの課題です。

そうなるとデリダはもはや、伝統的な論文のスタイルを取ることもできず、脱構築の論理もストレートに使うことはできません。ここから要請されたのがあの奇妙な書き方であり、隠喩であったと言えるでしょう。

『絵葉書』の「手紙」は、真理、現実界、超越論的なもの、不可能なもの、散種等々によみかえなければなりません。また、「手紙の配達」という言葉は、コミュニケーションの文脈で読み取ることもできます。手紙の中で電話について書かれていれば、それが何の隠喩なのか、どういう使われ方をしているのか、電話といえば声、声といえば『声と現象』の声とは別物なのかどうなのか、声が電話で語れる、その電話が繋がらない、これはどういうことなのか・・・。郵便の隠喩がいかに便利なものかがわかるでしょう。『絵葉書』の特に「送る言葉」を読むときは、その糸を一つ一つ辿っていかなければならないのです。

さて、話を元に戻して、脱構築が理論的に行き詰まる原因としてデリダが考えたと思われるのは以下の2点です。

①不可能なもの、超越論的なものを分割不可能な単数のものとして捉えた結果、超越論的なものを神秘化、実体化してしまう。

②システムの全体を脱構築して超越論的なものを取り出すという手順が、逆説的に脱構築がシステムの全体性を保証してしまうことになる。

4.超越論的なものを思考する

さて、この問題を解決するためのデリダのアイデアは、「超越論的なものは複数あり、確実に伝達されない可能性をもつ」というものです。

・郵便の隠喩

これを郵便の隠喩でいうと、「手紙は一通ではなく複数あり、宛先に届かず行方不明になることがある」となります。

このとき重要なのは、郵便制度が全体として不完全だから手紙が行方不明になるのではなく、一通一通の手紙が行方不明になる可能性を本質的にもっているということです。郵便制度が不安定だから手紙が行方不明になる、と考えると、先の②の問題、全体性を脱構築して超越論的なものを取り出すという手順になってしまいます。

そして、超越論的なものとは、正確に言えばそれを超越論的なものと名指すことは、手紙がさまよう郵便空間がもたらす効果の実体化にすぎません。これは①の問題に対応します。

『絵葉書』の第一部「送る言葉」は、相手に手紙が届いていないことがほのめかされた擬似書簡集の体裁をとっていますが、文面から以上のことを読み取ることができます。「送る言葉」の読み筋の一つです。

・超越論的なものの思考

それにしても、「超越論的なものは複数あり、伝達されないことがある」とはどういうことでしょうか。そのことを考えるために、「超越論的なものを思考するとはどういうことか」を確認しておきましょう。

先に、デリダがラカンの不可能なもの=現実界を「超越論的なもの」と呼んだことは、精神分析や脱構築にとどまらず問題が広く人間の思考一般に拡大されたことを意味すると言いました。実際に、カント・ハイデガー・ウィトゲンシュタインを例に考えてみます。

たとえば、カント。『純粋理性批判』を読めば、人間の認識=経験のメカニズムは理解できます。しかし、当の超越論的哲学は、その認識に含まれるのでしょうか、認識を超えたものでしょうか。超越論的哲学それ自体の認識はいかにして可能なのでしょうか。カントは事実問題と権利問題を区別するというところまでは進みました。少なくとも、超越論的哲学は事実問題とは区別されなければならないわけです。

ハイデガーはどうでしょう。あらゆる存在者のうちで特権的な存在者である現存在を通じて存在そのものを思考できるとするハイデガーの哲学は、存在そのものは存在者ではないのだから「存在している」とさえ言えないこの存在をどう捉えるのでしょう。

次に、ウィトゲンシュタイン。『論理哲学論考』の試みは、カントの純粋理性批判に相当しますが、『論理哲学論考』それ自体は形而上学のレベルにあります。ウィトゲンシュタインはそのことに自覚的でした。だからこそ「登ったら捨て去らなければならないはしご」と表現したのです。『論理哲学論考』は、読み終わってしまえば、つまりそこで記述される認識を獲得してしまえば、まさに論理哲学論考の論理からして無意味なのです。

もう一つ。ウィトゲンシュタインは、世界とは、認識とは、経験とは、論理的に記述できることが全てであり、存在への問いなど、ハイデガーの気持ちはわかるが端的に無意味だと言いました。しかし、「存在」という形而上学的な問いを、論理を超えたものとして捉えたところは共通しています。ハイデガーは思考できると考え、ウィトゲンシュタインは思考できないと考えた。ちなみにカルナップは、詩人だけがその問いに近づくことができると言っています。ハイデガーがダメなのはそれが詩ではないからだと。これは、他ならぬハイデガー自身が存在の問いをヘルダーリンやリルケ、パウル・ツェランの詩から考えようとしたことを思えば注目に値しますが、ともあれ「存在への問い」について、カルナップはウィトゲンシュタインよりはるかに譲歩していると言えるでしょう。

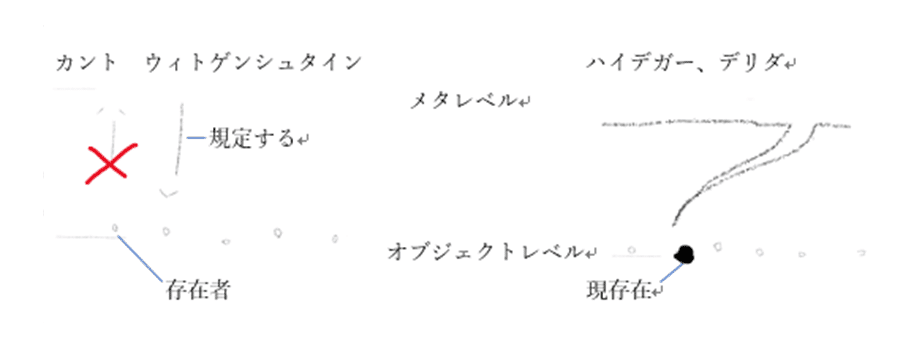

図式化してみます。まず、世界内存在や経験的世界、命題で記述できる世界をオブジェクトレベル、世界の論理形式や超越論的哲学、存在そのものを、この世界を超えた認識という意味で、メタレベルとまとめましょう。ウィトゲンシュタインとカントはメタレベルを思考対象とすることを禁じました。しかしハイデガーは思考できると考えた。そうすると、オブジェクトレベルとメタレベルを媒介する存在者が必要になります。それが現存在です。

・図で書くとこんな感じ

デリダの行き詰った脱構築はこの図で整理できます。その論理はメタレベルを思考するという観点から見ればハイデガーと同型であり、デリダのやっていることはつまるところハイデガーだ、とはよく言われることです。

このあたりの事情をもっとうまく整理したのが、『構造と力』で提示されるクラインの壺の図です。

次回、8月30日は『フランス現代思想史』最終回です。