釣り人語源考 古文書の魚名2 随時更新

『水族志』、『和名抄』や『大和本草』など古文書に記載されている魚名には、現代では何の魚かよく分からなくなった名前がある。

釣り人の知見と誇りを持って、これを比定していこう。

非常に記事が長くなったので、「古文書の魚名2」としてこちらに随時書き足すスタイルで継続することにした。

引き続き宜しくお願い致します。

〈R7/2/15〉

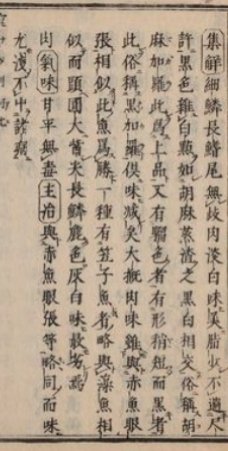

『和漢三才図会』の根魚を調査しよう。

前段で調査した『本朝食鑑』は1,697年に刊行されたもので、おそらく20~30年ほど構想から執筆、編集に時間がかかっているだろう。

1600年代中期の江戸時代初期の著作だ。

『和漢三才図会』は1712年に編纂成立した百科事典で、30年ほどかかったと伝えられている。

1600年代の終わりごろ、江戸時代中期のものである。

「緋魚」を調べよう。

「緋魚」 あかを 赤魚(俗) 俗に阿加乎という。又、略して阿古

『興化府志』に云う、緋魚その色、緋のごとし。

この魚は「アコウダイ」だ。江戸では皆、「赤魚・あかお」と呼んでいた。

寺島良安先生は支那の文献に詳しいので、「緋魚」と書いている。

そして「略してアコ(阿古)」とも言う、と記述している。このアコはすぐ後に登場する。

「按ずるに緋魚の状、畧鯛に似て、而して厚く𤄃く、眼甚だ大にしてしかるに突出す。

その大なる者、二・三尺。

細鱗、鰭窄く、尾ともに鮮紅で緋のごとし。」

「緋」とは「茜」という植物で赤に染色した絹糸のことで、古代では錦など糸やその色など非常に重要視されていた。

赤に染色する植物は茜のほか、「紅花ベニバナ」「蘇芳スオウ」がある。

ちなみに蘇芳は国名「ブラジル」の由来である。

ポルトガル人が南米大陸で、スオウの成分を持った別の近縁植物「ブラジルボク」を見つけて「これブラジルやん!やったぜ!」と喜んでこの土地を「ブラジル」と命名したことは植物界隈で有名だ。

脱線したが良安先生は「緋」だという字にこだわりが見受けられて興味深い。原典の記述を重視するスタイルだ。

「肉は脆く、白。味は甘美。

関東に多く有る。冬月に最も之れを賞す。

摂播に希れに之れ有り。藻魚の大なる者を以って、赤魚と称してしかるに之に代える。」

メバル科「アコウダイ」は関東地方の特産である。

「摂津」(大阪)・「播磨」(兵庫)では、アコウダイの代用魚として「藻魚」の大きな者を「アコ」という名前で売っている、と語っている。

この「アコ」は、おそらく「アコウ」で、標準和名「キジハタ」だろう。

『和漢三才図会』ではアコは藻魚の仲間であるとされているようだ。

『本朝食鑑』では「キジハタ・アコウ」は登場していない。

日本の戦国時代までは「フグ」が最も高級魚の扱いであったようだ。

縄文時代の遺跡からフグの骨が出土していて、賢い縄文人はきちんと内臓を処分して調理していたようである。

しかし豊臣秀吉が「大事な人命がフグで失われるのは遺憾」ということでフグ禁止とした。

朝鮮出兵の時に北九州に集結したとき、フグを知らない東国武士が、チョイ釣りで釣れたフグをそのまま丸ごと食べてバタバタと食中毒で死んだ事件が起こったことが記録に残っている。

江戸時代に入ると更に厳しくフグは食用禁止とされ、武士階級の者がフグを食べたことがばれると、最高お家断絶の厳しい処分となったようだ。

しかし庶民は「河豚は食いたし命は惜しし」と言われるようにコッソリフグを食べていたようである。

松尾芭蕉が「恐る恐るフグを食ってみた…ワイ生きてるやん!」という俳句や、小林一茶が「50年生きてきて、もう死んでもいいのでずっと我慢してきたフグを食べちゃったぜ!むっちゃ旨い…もっと早く食えばよかった~」みたいなアホユーチューバーのような俳句を残している。

フグ食が復活したのは明治になって伊藤博文の条例制定のこと以降である。

またまた脱線したが、「フグの代用品」はとても重要な漁業用魚種であり、関東の「アコウダイ」、関西の「アコウ(キジハタ)」は重要であった。

それがいつしか、「アコウダイ」「アコウ」そのものが高級魚となっていったのだろう。

「赤鱒 俗に云う阿加末豆

状、緋魚の類にして、又鱒に似たり。色、深赤。

味、亦佳ならず。」

江戸時代中期になると、おそらく「赤鱒」は「ハマダイ」であるとされている。しかし名前が「アカマツ」という人が増えて、時代が過ぎると別種の魚を「アカマツ」と呼ぶように変化していったようである。

(つづく)

〈R7/2/8〉

古文書に書かれている「根魚」を検証していこう。

また長い旅路となる予感がするが、読者様にはお付き合い願いたい。

さて現代のルアーフィッシングでの対象魚の「枠」に根魚がある。

主な根魚は、「メバル」「カサゴ」「キジハタ」「ハタ類」「アイナメ」「ソイ類」「メバル類」だろう。

「メバル」は一応根魚だが、潮流や潮位などに応じて漁港などに回遊してくるので「根魚&回遊魚」という性質で、ライトゲームの主役であるがとりあえず古文書の世界では根魚の一員だ。

『本朝食鑑』を見てみよう。

「赤魚」という魚を調査しよう。

「赤魚・アカヲ」

赤の色、火のごとし。故に「赤魚」と俗にいう。

「頭大に口ひろく、眼もまた小さきならず。

形はほぼ甘鯛に似て、しこうして大きく、尾に岐なく、細鱗、長鰭、全体、共に赤にして丹のごとし。

肉は脆く白にして、しこうして味、淡美なり。」

この魚は「アコウダイ」だろう。

メバル科メバル属の、大型で深海性で赤い体色を持つ一群を「メヌケ」と市場で呼ばれる。

「オオサガ」や「サンコウメヌケ」などと共に「目抜け」は関東の「煮付け魚」の一大魚種であった。「赤もの」と呼ばれたりする。

今は乱獲によって大衆魚から超高級魚となっている。

「處々有ると雖も、江戸に最も多し。

相模・伊豆・房総半島の海浜に来るに、しこうして之を運す。」

「近俗、河豚の毒の多きを恐れるに、鯛・鯒・䲍・赤魚のこの類をもってこれに代ふ。

然るにも味、最も减れりや。

ただ鯛魚、味厚く、赤魚味淡くして、しこうして用いるに足れり。」

日本の各所でアコウダイは捕獲されるが、江戸が最も多い。

神奈川県・静岡県伊豆・房総半島で獲れるアコウダイを運んでいる。

近年(江戸時代だがw)、フグの毒が怖いので、代用魚としてマダイ・コチ類・オニオコゼと、アコウダイの類いを使う。

もっとも当然ながら味は劣っているが、マダイは味厚く、アコウダイは味淡い。

それで代用に足ることだ。

「一種、「赤鱒」という者あり。

或いは「赤松」と号す。

状はすべからく赤魚の類にして、色は深紅にして味また同じや。」

通常、「赤鱒アカマス」は標準和名「ハマダイ」に比定されている。形状を無視すると単純にこの魚かもだ。

「赤松」という名前はキンメダイ目イットウダイ科「アカマツカサ」に似ているが、キンメダイの仲間とメヌケの仲間は江戸時代でも別種としているので、おそらく違うだろう。

「深紅のメヌケ」だとしたら赤鱒は何だろうか…

最も可能性が高いのが通称「きんき」で知られる標準和名「キチジ」だろう。

カサゴ亜目キチジ科のキチジは「きんき」という名前の方しか通用していない。

超高級魚のキンキはアコウダイと同じく煮付け用の「アカモノ」として釣りでもお馴染みだ。

キンキの江戸時代の名称などは、不勉強かつ調査不足で現在は不明。

通称「きんき」

とりあえず『本朝食鑑』の「赤鱒」はカサゴ亜目のどれか、ということに。

「ホオズキ」や「イズカサゴ」「ユメカサゴ」など候補魚は多い。

〈R7/2/10〉

引き続いて『本朝食鑑』の「眼張魚」を調査しよう。

「眼張魚」 米婆留と訓す。

「大概、赤魚の類にして、しこうして眼大に瞋張す。(目をむいて怒る、目を見開いて怒る様)

ただ、口は𤄃大ならず、味もまた略おなじ。」

おおよそアコウダイの類で、より眼が大きく剝き出しになっている。

口はアコウダイと比べ大きくはない。味はほぼ同じ。

「赤黒の二種あり。江戸および相豆総房の江濱、倶に多し。

京師にもまたこれ有り。」

メバルには「赤」と「黒」の2種類あると言う。

現代ではメバルは3種に分けられ、「アカメバル」「シロメバル」「クロメバル」としている。

昔はアカメバルは「金めばる」とか言ったり、クロメバルは「青地」、シロメバルは「黒」って釣り人は呼んでいた。

『本朝食鑑』の「赤・黒」は「アカメバル」と「シロメバル・クロメバル」の種類分けなのかもしれない。

もうひとつの可能性は、通称「沖めばる」と呼ばれる、すこし沖合に棲むメバル属があり「トゴットメバル」「ウケグチメバル」「ハツメ」「ヤナギメバル」「ヤナギノマイ」などが「赤眼張」であるかもしれない。

しかし「江浜に多い」と書いてあり、浅い沿岸部に生息する「アカメバル」が99%で「赤眼張」だろう。

〈R7/2/11〉

引き続いて『本朝食鑑』「藻魚」。

「藻魚」 毛宇乎と訓す。 附「笠子魚」

「細鱗、長鰭。尾、岐なし。

肉は淡白、味ひ美に脂少なし。

尺あまりに遄ず。(遄・よく行き来する。往来が多い)」

「黒色に白點を雜ゆこと、胡麻の蒸渣のこれ、黒白相交するがごとし。俗に胡麻加羅と稱す。これを上品となす。」

藻魚は、細鱗でヒレ長、尾ビレのくびれは無い。

白身で味は良いが脂は少ない。25~30㎝前後といったところだ。

黒色の体色で、白点がまばらに混じっている種類がいて、「ごまがら」と呼ぶ。これが最も上級だ。

この「ごまがら」は「ゴマソイ」だ。

ソイの仲間は「がら」という地方名が残っている。

「ゴマソイ」は味が良いと言われ、生息数が少なくソイ類で最も珍しい。

『本朝食鑑』の「藻魚」はソイ類だと思われる。

生息数から考えると、「タケノコメバル」か「クロソイ」が代表的モウオではないか。

「また、騮色の者あり。

形、やや短くして、しこうして黒き者あり、これを俗に黒加羅と稱す。

倶に味ひ减れりや。」

栗毛色のソイは多分、通称「ベッコウゾイ」である標準和名「タケノコメバル」だろう。もしかしたら通称「マゾイ」と呼ばれる「タヌキメバル」・「キツネメバル」の2種かもしれない。

形がやや短く黒いソイは「クロソイ」だ。地方名に「クロカラ」が残っている。

共に味はゴマソイに比べ劣っていると述べている。

「大概、肉味、赤魚・眼張と興相似たりと雖ども、この魚、勝ると爲す。」

おおよそ、肉味は赤魚・眼張と似たおもむきが感じられると言えるが、藻魚の方が勝っているのではないか。

ほほう…人見必大先生は「ゴマソイ」などソイ類を高く評価している。

ところで釣り人である筆者は、「ソイ」と「メバル」は別者として感じている。

「タケノコメバル」はメバルではない。あいつはソイだ。

「タヌキメバル・キツネメバル」は紛らわしくて意味も不明、標準和名としては最低だ。

「色合い+ソイ」という名前が最も相応しい。

「ベッコウゾイ」に改名してくださいマジで。頼むこの通りだ。m(_ _)m

タヌキメバルはマゾイ、キツネメバルはヨモギゾイが最適ではないだろうか。

「一種、笠子魚という者あり。

ほぼ、藻魚の興と相似たりて、しこうして頭べ圓大に、觜尖長、鱗麁く、色は灰白。

味ひ、最も劣れり焉。」

一種「カサゴ」という魚がある。

ソイ類と似ているが、頭部は大きく口先は尖り、ウロコは荒くて灰白色だ。

味は最も劣るのでは。

カサゴちゃんの評価は低いな…しゃあない、切りかえて行こう。

〈R7/2/13〉

さらに『本朝食鑑』の「鮎魚女」を調査だ。

「鮎魚女」 阿比奈女と訓す

「形、略年魚に似たり、故に名づく。

”女”と稱(称)して而し年魚の雌に非ず。

年魚は河に生し、鮎魚女は海に生す。

孕䱊もまた殊なりや。

日本紀、及び萬葉集に、魚を訓して”奈”と稱すなり。」

形がほぼアユに似ているから「アイナメ」と名付けた。

「女」と書くけど、アユのメスのことじゃあないよ。

アユは河川に生息するけど、アイナメは海に生まれる。

魚卵もまた異なるからね。

日本書紀および万葉集に、「魚」と称している。

「アイナメ」と「アユ」の語源は、「釣り人語源考 アイの一族」をご覧ください。オーストロネシア語族由来の「先の方から+役に立つ」という意味の言葉が由来であると思われる。

「状、年魚に似て、而して短し。

色黒、鰭稍長して、而して小なり。

硬鱗、年魚と比すずんば、則ち細なり。

大なる者の鱗もまた稍大なり。

味もまた年魚に比すれば則ち極めて劣れり。

江都、品川、芝ノ浜の江の上、多くこれ来る。

あるいは夏秋の間、これを釣る。」

形はアユに似ていて、そして短い。

色は黒くて、ヒレはやや長くそして小さい。

硬鱗、アユと比べるまでもなく細かい。

デカアイナメの鱗もまたやや大きい。

味もまたアユと比べるまでもなく極めて劣っている。

江戸の品川、芝の浜に、多くのアイナメが寄ってくる。

夏~秋にこれを釣る。

必大先生は、アユには極上の評価を持っているので、アイナメの評価は酷い。似ているのが災いしてかなりの低評価だ。

江戸時代は東京湾にもアイナメがたくさん生息していて、河口に接岸していたと記述で分かる。夏場のチョイ釣りで狙えたターゲットだった。

〈R7/2/14〉

さていよいよ「旗代魚」が登場する。

この魚名は江戸時代に色々と混乱していたようである。

『本朝食鑑』の「旗代魚」はかなりシンプルで迷わない。

『本朝食鑑』をまず最初に検証するのが正しい考証の近道だ。

「旗代魚」 波多志呂と訓す

「漁家、所謂魚紋、黒白、相疊みして、旗のこれ黒白を分け染めするがごとし。

故に竜宮で戦闘有るずんば、則ちこの魚をもって旗の代わりと以って因みて”旗代”と号すなり。」

漁師が言うには、この魚の紋が「黒白が畳まれているよう」で、まるで「旗が黒白に染め分けられている」ようだ。

それは竜宮城で戦いが起こった時、この魚を「旗の代わり」にするのでこの名前が付いたんだ、という。

wwwwwwwwwちょっと待って、旗の代わりだってwwww

この「黒白に染め分けられた」という根魚は「マハタ」だろう。

「是、誕りの之と笑う者の可き、用いるに足らず。

或いは”旗白”と作るもまた、相当たらず。」

漁師さんの説明を「いつわりだ」と笑う者もいて、聞き入れて名前を使用するに値しない。

また「旗白」とするのは当たっていない、間違っている。

笑ってスミマセン…

昔から伝わる、漁師さんの由来説は「竜宮城で戦争があった時は、マハタが戦旗の代わりになる」という面白話しなので、江戸時代では既に「偽りだ」として笑って、別の名前を使う人が多くなったようだ。

多分「ハタ(羽太)」とかだろう。

さらに「旗白」と間違って書くのも多くなっていたようである。

徐々に伝承が曖昧になって、誤記誤用が増えてしまうのはいつの時代も変わらない。

筆者はハタの語源は「まだら模様・水玉模様」を表す「はたけ」「はだら」の原型である古語の「はた」であろうと推察している。

太古からの大和言葉で「ハタ」とこの魚たちの仲間を呼んでいたはずだ。

マハタを「はたしろ」と呼んでいた由来は不明だが、「白色」が由来ではなさそうである。

いずれにしても「独特のしま模様のハタ」がマハタを分類する鍵となっているはずだ。

「細鱗、長鰭、尾に岐無く、色は黒きを以って上と爲す。

白き者は味劣れり。

略、藻魚に似たりと雖も、而して形扁に首べ短く、鬐もまた細脆なり。

肉、美白、味ひ甘淡にして而して佳なりや。」

細鱗でヒレは長く、尾ビレに分岐は無く、色が黒い方が上質だ。

色が白いのは味が劣る。

マハタで白っぽい?のは〆の状態が悪いとか活きが悪いとかかなあ。

ほぼ藻魚(クロソイ類)に似ていると言えるが、体形は扁平で頭部は短く、背ビレが華奢だ。

肉の身質は美白で、味は淡甘くてとても良い。

「以上、五種の魚のこの気味、相ひ類すと雖も、而も藻魚・旗代を以に勝れりと爲。

眼張、之に次ぐ。

鮎魚女、膩味有ゆして佳ならずや。」

『本朝食鑑』の5種類の根魚である、「赤魚」・「眼張魚」・「藻魚」・「鮎魚女」・「旗代魚」を見てきたが、どれも味やおもむきが似てはいるが、藻魚と旗代(ソイとハタ)が勝っていると言えるだろう。

メバルがこれに次ぐ。

アイナメはアブラ味が強くておいしくない。

人見必大先生の根魚の解説は簡素で分かりやすい。

アイナメとカサゴの低評価は気になるが、フグやマハタ、ゴマソイと超一流の食味を持つ高級魚と比べると酷であったな。