ダンス上達に効果的な筋トレの探求(1)

こんにちは。踊ろう四十肩です。

今回からは、「ダンス上達に効果的な筋トレの探求」というテーマで

お話をさせて頂きます。

ダンス業界のなかでは、

筋トレ必要派と筋トレ不要派が存在しており、

とても興味深い議論となっております。

踊ろう四十肩としては、

ダンス上達には、筋トレ必要派の立場を取っております。

今回は、その理由をしっかりと述べるところから始めたいと思います。

(1) 筋トレ不要派の意見を考察

筋トレ不要派の意見として、

多く見受けれらるのは2点になります。

・筋肉をつけ過ぎると、しなやかな動きが損なわれる(可動域が狭くなる)

・ダンスに必要な筋肉はダンスで身に着けるので充分

「筋肉をつけ過ぎると、しなやかな動きが損なわれる」

という意見に対して、こちらは私も賛成です。

筋肉をつけ過ぎると、どうしても動きが重たくなり、

可動域も狭くなるために、

ダンスには不向きである事は明白です。

ただ、この意見は、筋トレという概念に対して、

非常に解像度の荒い解釈だと言えます。

(2) 筋トレの概念について理解する

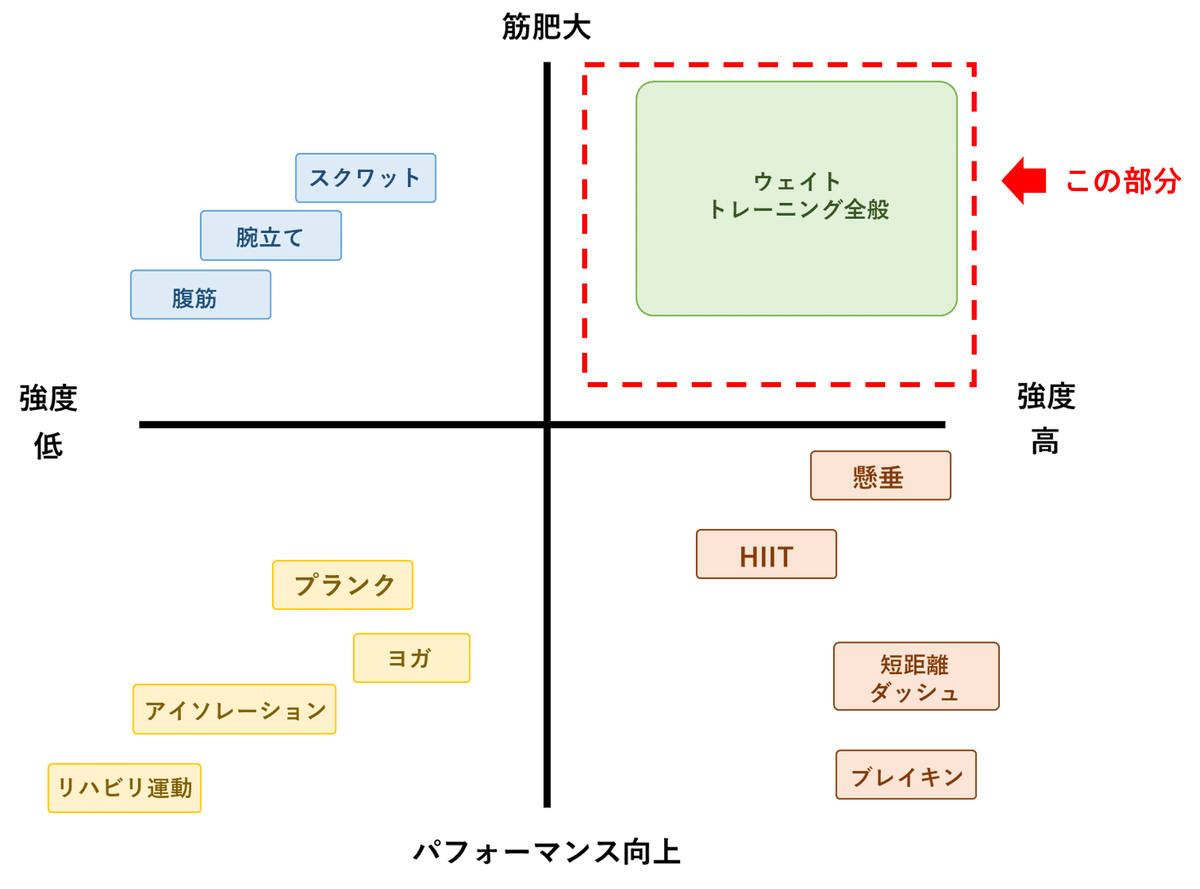

筋トレについて、解像度を高めて理解すると以下の図のようになります。

こう分類すると非常にわかりやすくなります。

筋肉をつけ過ぎると、しなやかな動きが損なわれるという意見は、

筋肥大を目的とした筋トレについてのみ言える事だとわかります。

特に赤枠の部分ですね。

逆に言うと、この部分は、

しなやか動きを目的とした筋トレという事が言えます。

つまり、「ダンスに必要な筋肉はダンスで身に着ける」という事は、

ダンスという筋トレをやっているという事が言えます。

こんな屁理屈みたいな事が言いたかったわけではなく、

私は、このダンス上達のために、この部分のトレーニングを

狙っていきませんか?という提案をしたいのです。

(3) ダンスだけで鍛える効率の悪さ

ダンスだけで鍛える事の効率の悪さについて論じてみたいと思います。

ダンスとは大きな視点で解釈するならば、

どれだけ自分の身体を思い通りにコントールするかという事になります。

コントールするには、筋肉が重要になるために、

ダンスとは、いかに筋肉をコントールするかという事が重要であると言い換える事が出来ます。

筋肉をコントロールするというのは、単純なようで

とても奥が深いです。

そして、その習得方法として

これだけをやればいいと言えるものは

現時点ではないと思っております。

その理由は、筋肉をコントロールする能力は、

人によって全く違うからです。

生まれたての赤ちゃんですら、

遺伝で筋肉コントロールが違います。

それが成長するにつれて、環境で大きく異なる事になります。

年齢を重ねれば重ねるほど、

使っていない筋肉のコントロールは出来なくなり、

酷使している筋肉は周辺部位を痛め、

コントロールを失い固まってしまう事もあります。

筋肉をコントロールする能力は千差万別なんです。

人によっては簡単に出来る事も

人によっては、全く出来ない事があります。

ただ、そのような状況で、

「とにかく同じ動きをずっとやれば、いつか出来るようになる」という

考え方は、非常に効率が悪いと思うわけです。

「反復練習する事だけが正義」ってスポーツの世界は、

非効率だと唱える人も増えてきたと思いますが、

ダンスにおいては、このように考える人がほぼ全てなのは不思議です。

(4) 効率よくダンスを上達させる考え方とは

初心者が最初の壁にぶつかる、

首のアイソレーションを例に考えていきます。

首のアイソレーションの中でも、

特に首を横に動かす動きです。

キッズだと、初見で出来る子もいますし、

大人でもいきなり出来る人もいます。

ただ、出来ない人は出来ないです。

これを出来るようになるために、

ひたすら首を横に動かす練習をしますよね。

私もひたすら首を横に動かしました。

手を固定するといいよ。とか、

耳の奥に筋があるイメージで、そこを意識するといいとか、

色々な練習法を試しながら、出来るようになりました。

これは多くの人が体験した事だと思います。

この時の感覚としては、

全く神経がなかったものが、徐々に動かす神経がつながってきて、

動かす為の筋肉が目覚めてきたという感覚だったのではないでしょうか?

筋肉を動かす為には、

筋肉を目覚めさす必要があり、

その為には、神経をつなげる必要がある

という事なんだと私は考えています。

この3つの工程は、

どんな動きでも同じ事が言えると思います。

ルーズレッグをマスターしようとした場合に

どちらの方が理にかなっていると思いますか?

①神経がつながっていない状態でひたすら反復練習をやり込む

②ルーズレッグに必要な部位の神経をつなげて、筋肉を目覚めさしてから、

必要な筋肉をつけるトレーニングをする。

必要な筋肉を感じることができたら、ようやくルーズレッグをしながら、

シルエットの軌道修正をするなどの調整をして、自分のものにする。

こうやって書いてしまうと、

圧倒的に②の練習方法の方が理にかなっていると思います。

ダンスで必要な筋肉は、踊ってつけるというのは、

必要な筋肉が目覚めきっている人にしか成立しないものだと思います。

キッズ時代からダンスをやってきた人や

運動神経がめちゃくちゃいい人などです。

つまり、一般的な人には成立しない、

昭和的な発想の理論であると思っています。

昭和的な発想であるというやや過激な発言になってしまいましたが、

これを裏付ける理論として、武井壮理論というものがあります。

(5) 武井壮理論について

詳しくはこの動画を見て頂きたいです。

https://youtu.be/k_5h3S2Zdhg?si=ht5kLAZnP-7jNPRV

武井壮さんは、陸上の十種目競技で日本チャンピオンになった

スーパーアスリートです。

トレーニング理論として、

まずは自分の身体を思い通りにコントロールするスキルを身に着けてから、

技術トレーニングを学ぶ事が効率的であると論じています。

各競技固有の動作を覚える前に

その動作をする為に必要な身体の使い方を覚え、

さらに、その動きを正確にこなす事ができるスキルを覚える事が上達の近道

この考え方は非常に効率的な考え方と言えます。

ただ、武井壮理論を俯瞰した解釈した場合「逆算式の考え方」になります。

スポーツの試合で、最も理想的な動きを目標到達点(ゴール)とし、

それついて逆算して最適解を導くという考え方になります。

この考え方は、ダンスにおいてはあてはまりません。

ダンスは、スポーツ競技と違い、明確なゴールがありません。

ダンスバトルは、ジャッジの主観で判断されるものなので、

明確な基準がないアートに近い価値観のもになります。

そのため、「武井壮理論」をベースに、

「逆算式の考え方」の部分だけ変更した考え方を用いる必要があります。

(6) 辿りついた「身体コントロール優先論」

どのような考え方というと、

身体の使い方のスキルを向上させる事を最優先にするものです。

身体の使い方を最優先にし、コントロールする筋肉を増やします。

その筋肉を使って、

今の自分にとって最適なダンスの動きを発見していくという方法です。

とりあえず身体機能だけを上げてしまって、

その後に、自分が得意なものを見つけるという考え方です。

これはダンスにだけ通用する考え方かもしれません。

もっというと、ダンスバトルにだけ通用する狭い考え方と言えます。

クラシカルなダンススタイルを追究するという形ではなく、

あくまでも自由に、かつオリジナルなスタイルを追究する形という訳です。

考え方としては、賛否があると思いますが、

私は、この考え方をベースにトレーニングをする事が、

最もダンス上達に効率がいいものだと信じて

実証実験的にトレーニングを重ねています。

この考えを「身体コントロール優先論」と名づけます。

身体コントロールを優先して習得し、

その後、自分が出来るステップを習得する。

そしてまた、身体コントロールのための筋肉を身に着けて、

出来るステップの種類を増やしていくという

好循環を生み出す事が目的となる考え方です。

前述した通り、

ダンスとはいかに筋肉をコントールするかという事になるために、

この手法を続ける事で、習得できないステップはないという事になります。

身体は各筋肉が連動しているので、

ある筋肉をコントロールできるようになると、

連動して他の部位のコントロールもスムーズになるという事が起きます。

そのため、ある特異点を過ぎると

指数関数的にスキルの向上が見込まれると考えれられます。

(7) 「身体コントロール優先論」の有効性について

この手法はかなりオリジナリティを高める事が出来る反面、

クラシカルな動きを習得するには不向きになります。

ただ、私はそれはそれを良しと考えます。

海外のダンサーは、

日本のスキルの高さを褒める事が多いです。

反面、みな同じようなダンスをするという意見も多いです。

色々な理由があると思いますが、

自分の身体にあった動きの追究が少ないのが原因だと思っています。

例えば、黒人ダンサーは、

生まれながらに身体をコントロールする事が可能な筋量が多いです。

そのため、自分の身体にとって、

スムーズな動きを反射的に実践できる事ができ、

その感覚を研ぎ澄まして、

どんどんオリジナリティのあるダンスを追究していく事になります。

それに比べて、あるべき姿を目指して、

ひたすら反復練習する日本のダンサーを見ると

画一的と称してしまうのも無理はないのかと思います。

私は、どちらも否定するつもりはないです。

ダンスバトルにおいても、

決して日本式のスタイルが不利とも言えないと考えております。

ただ、どちらが効率的かという観点で言ってら、

圧倒的に黒人式のスタイルの方だなという意見になります。

なので、はっきりとさせておきたいのは、

「身体コントロール優先論」は、

あくまでも効率のみを重視した考え方であるという事です。

「身体コントロール優先論」は、

ダンスを学ぶ時の楽しさは半減し、

地味で辛く、つまらない練習と感じる人が大半だと思います。

ただ、そのつまらない練習を積み重ねると、

ある日、これまで出来なかったステップや技が

いきなり出来るようになるというご褒美タイムが発生します。

この瞬間を頼りに、

日々研鑽を積み重ねるというものになります。

(8) 「身体コントロール優先論」におすすめの方

基本的には、大人になってダンスを始める人は、

この考え方を取り入れて欲しいです。

私自身も、

四十肩になり身体が動かなくなった所から、ダンスを始めました。

大学時代にハウスダンスはやっていたので、

基礎のステップは何個かは踏めましたが、

中年おじさんが、ステップを踏めるというもので、

とても見れたものではありませんでした。

四十肩で上半身ガチガチの状態で、

ステップの練習をしても、鏡に映る自分をみて、

吐きそうになるくらいカッコ悪くて、

ダンスをやめようかと思ったくらいです。

ただ、「身体コントロール優先論」を取り入れて、

ダンス以外のトレーニングをやり続けて、

ついでにダンスをするくらいの感覚で練習を続けると、

鏡に映る自分の変化に驚きました。

私のこうのような体験から、

ダンスをこれから始めたいと思っている大人の方は、

ぜひとも、「身体コントロール優先論」を取り入れて欲しいと思います。

そして、もう一つおすすめの方は、

ダンスの成長が止まったと感じてしまった中上級者のダンサーの方です。

ダンスの動きを反復練習で培ったスキルに、

身体操作のトレーニングを取り入れる事で、

これまにない感覚を手に入れる事が出来るはずです。

私は中上級者のダンサーではないので、

必ずおすすめですと言いきれないですが、

理論上は絶対に良い効果が期待できるはずなので、

ぜひとも取り入れて欲しいなと思っています。

今回も長文になってしまいましたが、

ダンス上達のために、「身体コントロール優先論」という

筋トレに対する考え方を述べさせて頂きました。

次回以降は、

具体的なトレーニング方法を紹介していければと思います。