インド入国, まずは シク教「黄金寺院」の街 アムリトサル へ 〜 1983年11月29日-12月3日

1983年4月26日に日本を発ってから 7ヶ月余り経過。本 note 第1章はここまでの振り返り。第2章はインド入国(ってか日本出国)序章, 第3章でパキスタンから陸路インドに入国してアムリトサルへ。

1983年4月26日に日本を発って, ソ連・ヨーロッパ諸国・トルコ・シリア・ヨルダン・パレスチナ/イスラエル・エジプトを旅し, カイロからイスタンに飛んだ後は2度目のトルコを東へ東へ 〜 そのまま陸路イラン入国, さらにパキスタンを旅し, ついに インド へ

2度目のトルコを, 東へ西へ。

あ, 間違えた, 東へ東へ, だった(笑)。

1) 1983年4月26日に横浜港を発って, 最初の半年間はソ連・ヨーロッパ諸国・トルコ・シリア・ヨルダン・パレスチナ/イスラエル・エジプトの旅。そこまでの各国各都市・旅 note リンクへの案内は以下 note 2)-(1) 第1章 1983年4月26日に日本を発ってから 6ヶ月 〜 ソ連・ヨーロッパ諸国・トルコ・シリア・ヨルダン・パレスチナ/イスラエル・エジプト, ここまでの振り返り に。

2) トルコ再訪

2)-(1) 2度目のトルコ 〜 イスタンブール再訪(1983年10月26日-11月8日)

2)-(2) 2度目のトルコ, 初めての首都アンカラ 〜 1983年11月9-11日

2)-(3) 旧約聖書の御伽噺「ノアの方舟」が着いたとされるアララト山を拝んだ, ドグバヤジッド(トルコ), イランとの国境の街(町とか街とか厳密に使い分けてなかったかも!)にて 〜 1983年11月12-15日

3) イラン・イスラム共和国

3)-(1) イラン, 革命から4年後のテヘラン 〜 1983年11月15-17日, Teach Your Children ♫

3)-(2) イラン, 革命から4年後のエスファハンとザヘダン 〜 1983年11月17-21日

4) パキスタン・イスラム共和国

4)-(1) パキスタン 〜 タフタン, クエッタ; 1983年11月21-26日

4)-(2) パキスタン 〜 ラホール, 1983年11月26-29日

1983年4月26日に横浜港からの2泊3日フェリーの旅で当時のソ連・ナホトカに向かってから 7ヶ月と3日目 〜 1983年11月29日, いよいよ インド へ

... なんて見出しつけながら, いま note 投稿前にざくっと読み返したら, 本章にはインドに入ってからのことを何も書いてなかったのだった。

「いよいよ インド へ」というのは, もともとあの旅を思いついた大学1年の時の夢想は「そうだ, インド に行こう」から始まっていて, そのインドに いよいよ 辿り着いたから。

1979年4月, 大学入学。札幌暮らし(この note は 1981-82年, 大学3・4年時の札幌暮らしの話が中心だけれど)。

インドへの旅から, ユーラシア大陸一周の旅に計画が膨らみ(空想の委員会, 委員は委員長を兼務するオレのみ, 笑),

こういう本など読みながら, 頭の中で旅を始めていた(以下, 写真2枚; 殆ど旅の前だけど, 一部, 帰国後の分も入ってる)。

note 1983年4月26日 ユーラシア大陸「ほぼ」一周旅行への出発(旅立ち) 〜 旅立つ前と後に読んだ本、旅立つ前に聴いていた曲 ♫

シク教の聖地アムリトサル 〜 インドに入って最初に滞在した街(1983年11月29日-12月3日), 旅日記7・写真5枚

1983年11月29日にパキスタンのラホールを発って, 陸路, インド入国。インドに入った時のことは, 前々章にリンクを付した note 4)-(2) にもう少しだけ詳しく(第4章には国境越えの時の役人の腐敗ぶり)。

旅日記 1/7 インドに入った日, 1983年11月29日

「ドイツ人 女」とは, 後で名前が出てくるレナーテ。インドからにしろ, トルコからにしろ, イラン・イスラム共和国やパキスタン・イスラム共和国を女性バックパッカーが陸路 旅して抜ける時は, 男性バックパッカーの同伴者をみつけて同行を頼む他ない。あの2ヶ国では女性の一人旅は要するにおっそろしく奇異の眼で見られ, 酷い場合は身に危険が及ぶ可能性があるから(性的なというよりも, 彼らが考えるイスラームの正当な教えからは許容しがたい行為と見做される, もしくは見做されかねないが為に)。少なくとも, 当時はそうだった。

件の国境の役人はほんと, ひでぇ腐敗ぶりだった。日記にはシンプルに書いてあるが, 実際には結構しつこく「やり合った」ところで, 別の役人が 「いい, ノープロブレムだ」と入って来て落着。その「別の男」だって, 公僕の良心で割って入って来たのかどうか, 正直, 怪しい。面倒を避けただけかもしれないからね。

旅日記 2/7 いよいよ, インドの旅, 開始! いざ, アムリトサルへ。

夜, キタロー, クリムゾン聴きながらの...

少なくとも当時, この地では合法。一応書いておくけど, その後, 日本に帰国してからやりたいと思ったことは一度もないし, もちろん日本国内ではやらないし, やったことなど一度もない, 念のため!

さてさて。

とうとう インド にきました。

旅日記 3/7 1983年11月30日 〜 写真5枚付き

下掲の旅日記より,

4人でブラブラ歩きながら, ゴールデン・テンプルへ。頭に何か かぶれと言われ, ハンカチをかぶって中へ。靴を脱ぎ, ハダシになって境内を歩く。ところどころで すわり込んだ。大きな池(?) があって, 真中にテンプルがある。カラフルなターバンを巻いた人たちが大勢。

境内は, オルガンと太鼓を使った お祈りの音楽が流れていて, 非常にいいフンイキ。

シク教の総本山, ハリマンディル・サーヒブ(俺は読めないパンジャブ語: ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, 英語: Harmandir Sahib または Golden Temple)。日本では「黄金寺院」と呼ばれたりもする。シク教では寺院のことをグルドワーラーと呼ぶようで, これはシク教で最高の「権威」があるグルドワーラー。

「黄金寺院」と聞くと, 日本には京都に金閣寺が, と思ったり。でもあっちはワビサビの世界, 少なくともキンキラキン勝負したら明らかにこっちに軍配。1574年建築開始, 1604年完成, 屋根が金箔で覆われたのは19世紀初頭だとか(「黄金寺院」になったのはそれ以来かな)。

しばらくいてから, 巡礼者たちにまじって, チャパティとダールの食事をいただいた。(ハッキリ言ってまずかったが 無料) 大勢でいっしょに食べることは, むろん シク教の原理と何か関係あることだろう。

次の写真は, ジャリヤーンワーラーの平和な風景。しかしここは, 1919年4月13日に「アムリットサル虐殺事件」(英語では Jallianwala Bagh Massacre もしくは Amritsar Massacre; 当時の大英帝国による軍隊, イギリス領インド帝国軍が非武装のインド人市民に発砲, 少なくとも379人の死者 [400〜1,000 あるいは中には 1,600 との主張もあって推定にはかなりの幅] と 1,000人 もしくは 1,200人以上の負傷者という, 夥しい数の犠牲を出した虐殺事件)があった場所。

以下, この日の旅日記と, 同日の夜に宿で撮った写真2枚。

ごちゃごちゃ書いてるアレは, 少なくとも当時, この地では合法。一応書いておくけど, その後, 日本に帰国してからやりたいと思ったことは一度もないし, もちろん日本国内ではやらないし, やったことなど一度もない, 念のため!.. これ, 上にも書いたな(笑)。とはいえ, 念のため!(しつこい)

さてさて, 次は「旅」の写真2枚, not a bad trip but a good trip, チャラスをチャイに入れて飲んだり, あるいは吸ったり。

懐かしのウリーとレナーテ。この後, 次の目的地 ダラムサラ(1週間ほど滞在)まで共に旅し, そこでバラバラに散って, それぞれ 再び 一人旅 に戻ったのだった。

さてさて, "明日" から 1983年12月, 冬の北インド。

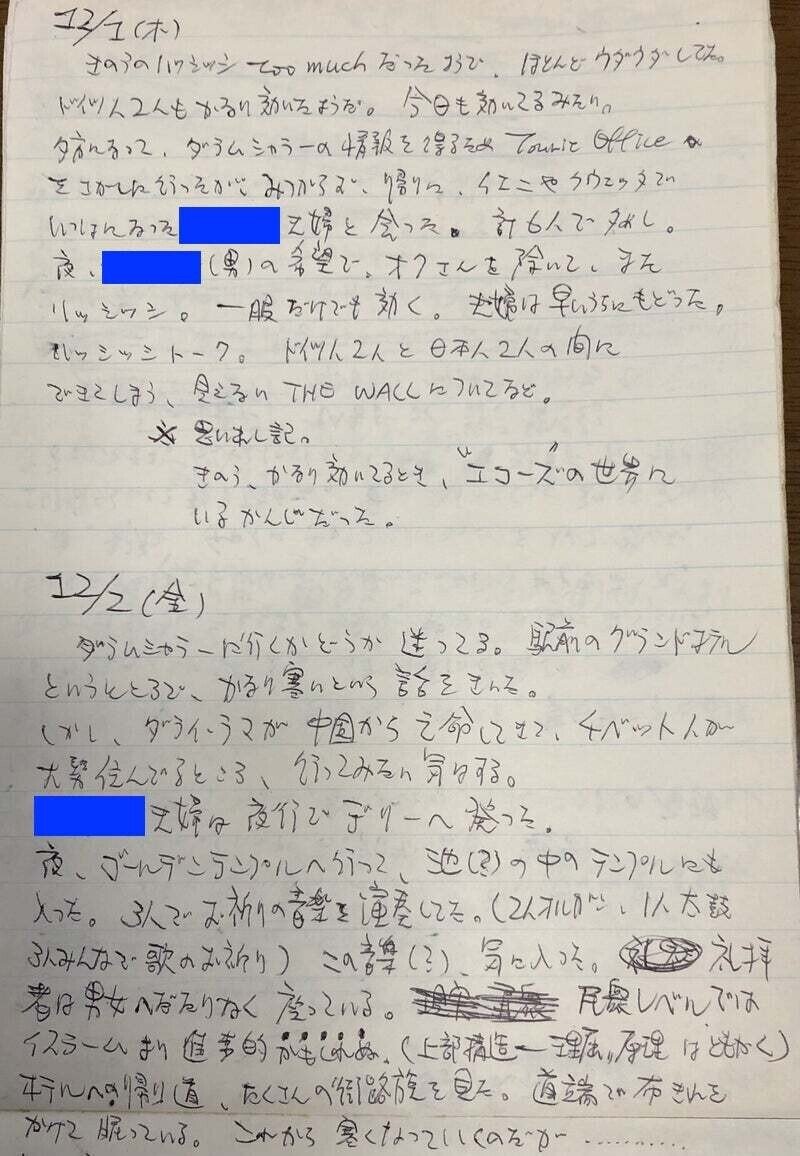

旅日記 4/7 1983年12月1日 - 12月2日

夜, ゴールデンテンプルへ行って, 池(?)の中のテンプルにも入った。3人でお祈りの音楽を演奏してた。(2人オルガン, 1人太鼓, 3人みんなで歌のお祈り) この音楽(?), 気に入った。礼拝者は 男女へだたりなく座っている。民衆レベルでは イスラームより進歩的かもしれぬ。(上部構造 - 理屈, 原理はともかく)

ホテルへの帰り道, たくさんの街路族を見た。道端で布きれをかけて眠っている。これから寒くなっていくのだが .........

旅日記 5/7 1983年12月2日(続き)

こじきは パキスタンからずーっと, よく目についてる。そのうち慣れてしまうのだろうか。(今も少し慣れてしまってるようで, おそろしい。)

旅日記 6/7, 7/7 4泊5日滞在した アムリトサル を発って, 次の目的地 ダラムサラ に向かった, 1983年12月3日。

レナーテはほんと, 素敵な人だったなぁ(だから, というわけではないだろうが, 母はドイツ人, 父はインド人; インドに来た目的の一つは小さい頃に親の離婚が原因で離れ離れになったという父親を探す, 再会することだった)。それはともかく, 翌日 1983年12月4日には 更に標高の高いところに上がって, それからしばらくの山小屋での共同生活, 開始。そのダラムサラの旅については, 次回の旅 note にて。

喜多郎 と キング・クリムゾン ♫

前章掲載 1983年11月29日付旅日記より,

夜, キタロー, クリムゾン聴きながらの...

当時, 喜多郎 といえば「シルクロード」, 絶対この時これ聴いてたと思う。

そして「クリムゾン」。

Epitaph 〜 from "In the Court of the Crimson King", the debut studio album by King Crimson, released on October 10, 1969

*一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)より「著作権を有する音楽著作物の著作権を侵害している」旨, 指摘を受けた為, 当初 私の誤認識によりここに掲載していた英語歌詞を削除しました。歌詞に関心のある方は, 公式サイト等に掲載されているものを確認してください(2022.9.1 加筆/削除/編集)。

ピンク・フロイド 「エコーズ」 ♫ 〜 歌詞和訳

前々章に掲載, 1983年12月1日付の日記より,

きのう, かなり効いてるとき, "エコーズ" の世界にいるかんじだった。

note ピンク・フロイド 「エコーズ」 を和訳する

Echoes 〜 from "Meddle", the sixth studio album by Pink Floyd, released on October 31, 1971

*一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)より「著作権を有する音楽著作物の著作権を侵害している」旨, 指摘を受けた為, 当初 私の誤認識によりここに掲載していた英語歌詞を削除しました。英語歌詞・原詞は公式サイト等に掲載されているものを確認してください(2022.9.1 加筆/削除/編集)。

..............................

頭上 空高く アホウドリが (*1)

宙に舞い上がったまま静止して垂れ下がる

そして 揺れる波間の奥深く

珊瑚の洞窟の迷宮の中

遠く離れた潮の流れ 遥かな過去の残響が (*2)

砂地を越え 風に舞う柳の如くゆらゆらとやって来る (*3)

そして 何もかもが青々とした緑色を成し 海の底に (*4)

誰も我々を陸地に導かなかった

誰もが 何処にいるのか 何故そこにいるのかを 分かっていない

しかし何かが目覚めて動き出し 何かが試みを始める (*5)

そして 光に向かって 登り始めるのだ

通りすがりの見知らぬ者どうしが

偶然にも 一瞬その視線を交わす

実は私はあなたであり 私が見ているのは私自身なのだ

私はあなたの手を取り

この地の何処(いずこ)かに導き

自らができる最上のことは何なのか 理解することになるだろうか?

先に進むよう呼びかけるものなどいない

視線を落とすよう強いるものもいない

言葉を発するものはいないし 我々のように試みるものもいない

太陽の周りを飛ぶものなどいないのだ

雲ひとつない毎日 あなたは 覚醒した私の眼に舞い降りる

私に起き上がるよう 誘い(いざない) 鼓舞しながら

そして 壁に埋められた窓を通し

陽の光の翼に乗って差し込んでくるのは

眩い(まばゆい)ばかりに光り輝く何百万もの朝の大使 (*6)

私に子守唄を歌ってくれるものなどいない

私の目を閉じさせるものもいない

だから私は窓を大きく開け放ち

空の向こうのあなたに呼びかけるのだ

.............................................

注釈 *1~6 等については, 上掲 note にて。

アムリトサル旅 note と音楽 ♫ (1年前, 2020年11月30日 note 投稿より)

1年前, 2020年11月30日に投稿したアムリトサル旅 note と, その下には, その時に併載した音楽の一部を ♫(YouTube クリップ x 2)

「インド、シク教の聖地アムリトサル 1983年11月30日 〜 トリップのお供はシク教の音楽はじめインドの音楽、それから喜多郎、キング・クリムゾン、ピンク・フロイド、ジョージ・ハリスン、ラヴィ・シャンカル、アヌーシュカ・シャンカル、ノラ・ジョーンズ、ドアーズ」

今日の note の前々々章, 1983年11月30日付の日記より,

4人でブラブラ歩きながら, ゴールデン・テンプルへ。頭に何か かぶれと言われ, ハンカチをかぶって中へ。靴を脱ぎ, ハダシになって境内を歩く。ところどころで すわり込んだ。大きな池(?) があって, 真中にテンプルがある。カラフルなターバンを巻いた人たちが大勢。

境内は, オルガンと太鼓を使った お祈りの音楽が流れていて, 非常にいいフンイキ。

Morning Music: Anhad Nād - Sounds from the Sikhs and Sufis by Amrit Kaur Lohia

今日の note の前々々章, 1983年12月2日付の日記より,

夜, ゴールデンテンプルへ行って, 池(?)の中のテンプルにも入った。3人でお祈りの音楽を演奏してた。(2人オルガン, 1人太鼓, 3人みんなで歌のお祈り) この音楽(?), 気に入った。

The music of the Gurdwara Sikh temple - Utsavam at the Horniman Museum