大学職員はやめとけ|後悔しない選択するための判断ポイント

毎日Xで大学職員転職に関するネタを投稿する大学職員( @univadm )をやっています。フォロワーが21,800人まで増えました。

また、集英社オンラインに取材されてYahooニュース掲載されたのが未だネット上に残ってたので、紹介させていただきます。

そこで、実際に大学職員をしている人に話を聞いてみることにした。取材に答えてくれたのは、SNSで大学職員に関する情報を発信していて、自身も大学職員の「暇な大学職員(@univadm)」さんだ。

いきなりですが、大学職員に転職したいですか?

「大学職員に転職した」と友人に報告すると、「休み多そう」とか「超仕事ラクそう」とか言われることが多いです。

ただ、本当にそうなのでしょうか?実際、自分自身が転職してみると、確かに「悪くない」仕事ではあるような気がしますが、コロナ禍での働き方の多様化や日本全国総ホワイト化時代の働き方をみると、「大学職員はやめとけ」と言ってもいいような気がしています。

なぜ、「大学職員はやめとけ」なのか?今までは大学職員という仕事がコスパ良く悪くないそこそこの仕事だと思っていましたが、最近はむしろハズレの仕事なんじゃ?と思ってきているので、考えをまとめてみました。

また、記事読まなくても「とにかく今スグ大学職員に転職したい。結果が欲しい」という人は、登録者数が9,000名超のLINE公式アカウントに「どうやって志望動機書くのか?」とかを他人に見られずに聞くことはできます。通勤時間中にでも使ってください。

大学職員って何ですか?

そもそも、大学職員とは何なのでしょうか?学生時代のイメージは?

→これ、結構面接でも聞かれます。

学生時代に見えてる大学職員って、学務課でレポート受け取ったり、窓口で履修システムの相談したりする程度ではなかったでしょうか。

面接でも、「大学職員とはどんな仕事だと思いますか?」と聞かれることが多いのですが、表面的な理由だけだと厳しく、「こいつ全然研究してないじゃん」となりがちです。

むしろ、文科省は大学職員について、大学で事務仕事する人というような定義はしていません。

学長のリーダーシップを強化していくためには,それを支援する教員幹部と職員の力が非常に重要で,事務職について,単なる事務をするというこれまでの位置付けから,学長や学部長を補佐し,教育研究支援をしていくという位置付けに転換していくことには重要な意義がある。

民間企業の面接で、「社員とは?」と聞かれることって無いと思いますが、大学職員の場合は「大学職員とは?」という定義や自身の考えを聞かれる場面は多く、エントリーシート・面接対策では言語化して準備しておく必要があります。

端的に言うと、教員と協業し大学を運営・マネジメントしていく人材(=だから学生時代に見えていた学務課での仕事以外の部分がたくさんある)と理解し、大学を動かしていく高度な人材(となっていく必要があると面接用には言っておく)であるとの認識が重要です。

「大学職員はどんな仕事なのか、どうあるべきか?」という概念の理解と、それを30秒ぐらいにまとめて口頭で説明してみる練習は有益なので、ぜひやってみてください。

大学職員のメリット・デメリット

「大学職員はやめとけ」と言われている理由を理解するには、メリット・デメリットを知らないと進まないと思います。

「大学職員になるとメリットばっかりなんでしょ?」と思いがちですが、最近の多様な働き方や日本全体がゆるふわ化している現在、正直それほど待遇が良いとも思えません。特に、「働き方」という点では時代遅れな昭和なので、注意が必要です。

ただ、それでも「民間企業を辞めて大学職員になる」という点でのメリットはあると思うので、まとめてみました。デメリットと併せて考えてみてください。

メリット|大手私立大学なら自動的に年収1,000万円

メリットをまとめてみます。

日本の平均年収で比較すると悪くない

ノルマや目標が無い

休みが取りやすく、年間休日も多めな大学が多い

出世競争は無い

少子化と言っても18年後までは市場規模が確定してる。(2024年生まれの数の約60%=18年後に大学受験する数)

このあたりでしょうか。

まず、私立大学職員の平均年収ですが、そこそこ高いです。

ノルマもありません。

評価制度があったとしても形骸化してます。

”"OpenWork”"で慶應の口コミが無料

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) September 30, 2024

・30歳前半年収800万円程度

・評価制度はあるが誤差程度

・頑張っても頑張らなくても±0.1ヶ月程度の差

・中途採用でも新卒入職の同年代と格差無い

・在宅勤務は無い

・飲み会も無くほぼ17時帰り

・長期休暇は2週間程度は取れる

慶應は10月〆切で中途採用してる pic.twitter.com/vMZSsDBxQp

早慶〜地方Fランク大学までを含めた私立大学の平均年収は734万円(42歳)ですが、国立は東大職員で44歳677万円と悲惨です。MARCHクラスと比較するなら、年収300万円以上違ってきます。

大学職員はやめとけ=今が嫌だからと安易に国立大学職員になるのはやめとけ

と言えるかもしれません。

私立大学の平均年収は734万円(42歳)、これは学生数が1万人以上いるような大手〜地方の小規模大学までを含めた数値。

なので、大手か、中小かという観点でも見たほうがいいです。

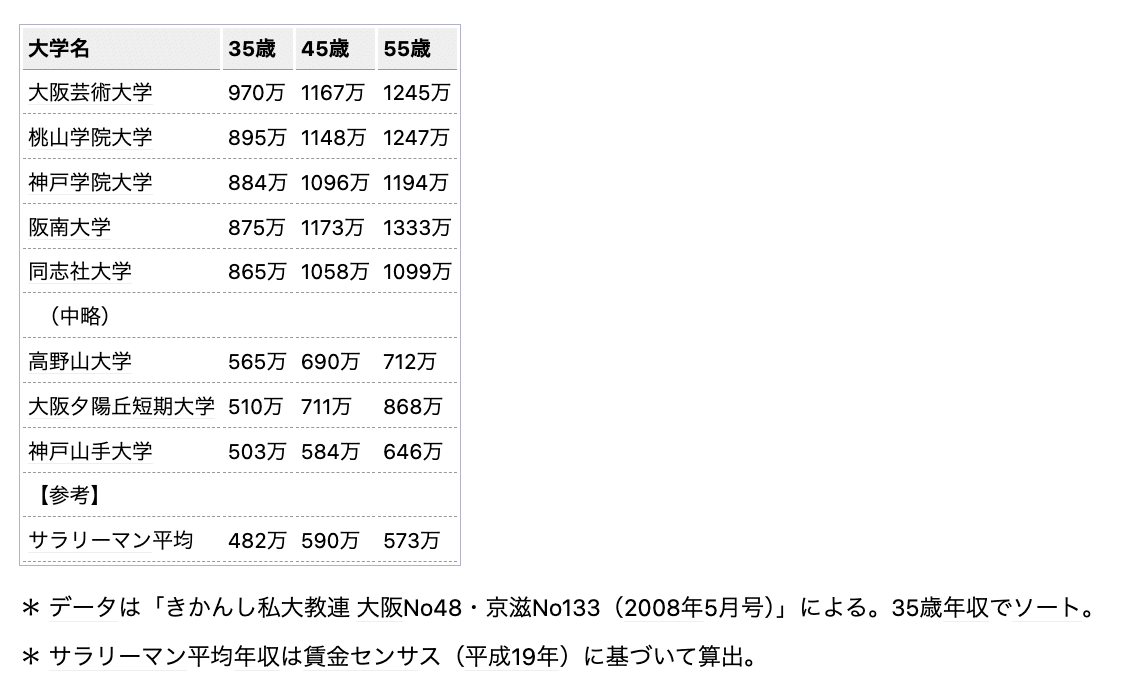

このデータ自体は2008年のデータと古いですが、実際に最近の選考で募集要項に書かれているデータと見ても、それほど変わりありません。上記表は1円単位までの数値が書かれており、残業代や諸手当を含めた平均値として出してそうな気が。

学生数6,700人と勝ち組大学の要素を満たしている工学院大学が中途採用

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) December 31, 2024

・1/25必着

・まだ転職サイト掲載してないから穴場?

・年間休日128日

・ボーナス5.45ヶ月+20万円

<年収例>※工学院HP掲載

25歳 :450万円

30歳 :550万円

35歳 :700万円

課長職:1000万円

部長職:1200万円 pic.twitter.com/J2FiRo0ON3

なぜ、2008年と2025年で少子化なのに安定した私立大学職員の年収は変わらないのか?答えは簡単です。少子化といっても、ある程度の規模(学生数3,000人以上)の大学に大きな影響は無く、少子化で高校生からの人気がなくなってるのは低偏差値で小規模な大学だからです。

この20年ぐらいの少子化影響で、かつて日東駒専にしか入れなかったレベルの人でも、MARCHに普通に入れるようになっています。結局、大学は偏差値とブランド商売なので、偏差値上位大学から定員が埋まってきますから、少子化となったところで、上位大学は下位大学から入学者を吸収するだけなので、少子化が影響していません。なんなら、上位大学は中学受験の加熱で更に人気になってるぐらい。

そのため、入学定員を上位大学は簡単に満たすことができる=大学に入る学費収入なども変わらない=年収は景気関係なく変化しないとなります。

あと、夏休み多いですね。東洋大学の25日は多い部類だとしても、大手私立大学の窓口閉鎖期間の掲示などを見ると、夏休みが9〜15日ぐらいある大学が多い印象です。

東洋大学さん、夏休み25日・35歳年収750万円のボーナス6.34ヶ月+281,000円ってマジですか...ホワイトすぎ...

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) August 31, 2024

(いま中途採用やってます) pic.twitter.com/CiGca2ItvH

デメリット|現代的な働き方はできません。マジ昭和。

「大学職員はやめとけ」といわれる最大の理由はこれです。

説明するまでも無いレベル。

(大手企業比較)賃上げに付いていけてない

リモートワーク主体というのは無理。ハイブリッドもほぼ無理。なんなら、フレックスも無い。

大学職員→民間企業の転職は絶望的。(待遇悪化させればあるでしょう)

賃上げに付いていけてないのは、30代後半で年収1,000万円見えてくる中央大学ですら、基本給は20万円切ってます。激安。

大学職員は初任給激安で、待遇最強と言われる中央大学ですら昭和レベル。

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) January 8, 2025

22歳の基本給:197,900円

30歳の基本給:360,000円

年功序列で上がるけど、ボーナス6.8ヶ月30歳で残業代含め年収700万円程。

ノルマ無し・夏休み2週間など、年収以外のメリットを見出さないと選ぶ必要性が低下してきてる。 pic.twitter.com/91HFEJZCkw

これは、日大教職員組合の資料。

儲かってるんだしボーナス6.58ヶ月に戻してと言っても、『将来に向けた盤石な経営基盤を確立するための努力を継続すべきであり,支出をできるだけ抑制すべきと考えていますので,本要求には応じられません。』と断られました。

もし自分が初任給41万円の東京海上日動に行けると思うなら、大学職員はやめとけと言えます。

大手一流企業>>>越えられない壁>>>そこそこの大手企業=上位大学

こんなイメージ。

大学職員になるのは危険です。大学職員やめとけ。 pic.twitter.com/Gh1Muidl3g

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) January 16, 2025

あと、仕事のやりがいは皆無ですが、大学職員転職でやりがい求めてる人なんかいないので、まあその点はいいでしょう。

大学職員はやめとけと決断するための判断基準

令和のホワイト化した日本企業において、大学職員はやめとけというのが基本線です。

大学職員の実情

年収:高くても1,200万円程度。MARCHクラスの平均なら950万円。

休み:年間休日は125〜140日程度。民間より多くても10日程度。

有給休暇:平均消化率50〜60%。大手民間の消化率100%は程遠い。

在宅勤務:ほとんどない。

出張:エコノミークラスしか乗れない。

安定した大手企業からすると、待遇はそれほど良いとは思えません。ただ、中小企業も含めた平均から考えると、恵まれているのも事実。

上記項目を見て、現職のほうが「勝ってる」と思えば、大学職員はやめとけと言えます。稀に、年収1,600万円の超大手企業ですが、「家族との時間」・「出世競争からの開放」で大学職員転職してくる人もいますが、基本的にゆるふわの安定JTCなら辞めると後悔します。

現職が結構ブラックめの民間だったり、年収高くない・休み取りにくいなら、大学職員転職すると幸せになれそう。

とはいえ、Xのポストでいくと、みんなゆるふわで大手私立大学職員なら狙いたい気持ちはあるみたいです。

大学職員バトルロワイアル

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) October 15, 2023

―W合格ならどっち?

☑過去の対戦成績

早稲田大学職員(66%)>豊田通商(12%)

同(56%)>伊藤忠商事(27%)

大学職員転職が総合商社より人気しすぎてるので、次はさすがに総合商社が勝つでしょって設問へ移行

30代で年収2,500万円ならさすがに勝つはず...

どこで働きたい?

あと、ガチのド安定JTCを除くと、自身のキャリアの不明確さってのは無くなりますね。

2024年の出生数は約70万人。大学進学率を低めの50%と読んでも、35万人が大学に進学します。いまから18年後、2042年まで市場規模が確定した業界と考えると悪くないというか、むしろ安定です。

大学職員の『転職先選び』に悩んだら、①学生数3,000人以上②大都市圏を選べば問題ない。表中3,000人以上の大学の延べ志願者数は175万人で倍率12倍。つまり人気大学が勝ち続け、不人気大学は少子化の煽りをモロ受けする構図。当たり前だけど、規模が正義の業界なので学生数多い大学だけ受ければいい。 pic.twitter.com/8xrRKL13hy

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) December 12, 2024

日本私立大学連盟の表でも、小規模大学は入学者が減り続けていて、学生数が多い大手は安定しているのが発表されていました。

2024年に募集のあった学校法人のリスト(343法人を全部公開)

大学職員をやめとけと判断にするにあたり、どんな法人が募集しているのか?は知っておいたほうがいいです。

Excelに手打ちした表記揺れ含む1,700件以上のリストを手作業で学校法人名で名寄せする謎プレイしてました。

受験戦略の立案に役立ててください。

●●大学は●月みたいなデータは非公開ですが、持っています。

個別に質問ある場合、LINE公式アカウント経由でこっそりお問合せください。

それでも大学職員になりたいなら|すべき転職準備

そんな、「やめとけ」と言われる大学職員ですが、大手一流企業勤務で基本リモートワークですって人以外なら、転職する価値はあります。

実際、Xを運用しつつLINE公式アカウントで中途採用系の質問を受けていると、「全然エントリーシート通らない」とか「いつも1次面接で敗退している」という方からの相談を受けることが多いです。

その人たちに共通していることが1つあって、「大学業界で重視されている政策を大学職員という仕事に落とし込んで考えれてない」ということでした。

序章の「大学職員って何ですか?」にも書いたとおり、文科省は大学職員をただの事務員ではなく大学の経営・運営に関する高度な人材と位置づけようとしています。

そのため、面接では①大学のことを知ろうとしているか②大学職員という仕事を具体的に理解しているか?という知識重視系の質問も多いです。例えば、「グランドデザイン答申についてどう考えますか?」というのは、MARCHクラスの面接で普通に聞かれてきました。

2018年のグランドデザイン答申、未だに大学職員転職面接で聞かれる。『答申どう思う?』とストレートに聞かれて準備不足の人は消されてたり。”"大学の進むべき方向は?”"ってのを受験者に語らせるのが大学職員面接の特徴で、教職協働には事務もレベル高くあるべきって考え。インプットしないと損する→ pic.twitter.com/ACsfnJBxik

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) October 21, 2024

こんなの普通知らないですし、対策してないと答えれません。ただ、それを普通に聞いてくるというのは、エントリーシートや面接で「理念に共感した」とか「大学時代から大学職員を希望していた」という薄い適当な志望動機で受けてくる人ばっかりなので、面接官側もさっさと切りたいというのが本音なんだと思います。

また、大学職員の仕事のカウンターパートは大学教員という知識・論文で勝負してきた人種です。そのため、事務職員側も、ある程度喋ったり自身の理解について言語化できないと仕事にならないこともあり、面接ではそれらの素養を見られています。

なので、準備=転職に向けた知識のインプットというのが重要です。手前味噌ではありますが、それらの知識のインプット系はXで毎日発信していますので、御覧ください。

志望動機の書き方的なマニュアルも、情報としてまとめています。

結論。大学職員はやめとけ、なのか?

大学職員はやめとけ、と言えるかどうか。

現役の大学職員の感覚から考えてみます。

大学という巨大な装置産業、かつぶっちゃけ教育内容なんか誰も見て無くて、高校生は偏差値とブランドと立地で決めてますから、転職先の学生数だけ見てれば良いです。

ごく稀に上智大学みたくQOL最高での年収が低い(29歳500万円ぐらい)場合もあるので、そのときは審議。

今日から中途採用始めた上智大学、待遇が神すぎぎゃない?

— 暇な大学職員@毎年65名以上が転職成功 (@univadm) December 3, 2024

・冬休み13連休

・平均有給取得日数18.4日

・2024年度12名も中途採用実施

・月平均13.5時間残業

・四ツ谷駅徒歩3分

ただし、ESが曲者 pic.twitter.com/oRRRaLYkIB

過去に大学職員転職した人も、学生数をベースに判断していました。

学生数3,000人以下→この規模なら待遇は良くて公務員程度。現職がブラックなら転職していい。JTCからは大手を狙いましょう。

大都市圏で学生数3,000人以上→少子化になってるのに、学費無償化で私立中高が人気となり、学生数多い総合学園の人気は高まっています。年収は高くて1,200万円程度で上がる見込みはありませんが、QOL重視での転職なら有り。

この基準で決めておけば、大学職員を選択したの辞めておけばよかった・・・とはならないはず。

大学職員転職してホワイト生活を手に入れましょう。

転職ネタは、毎日Xでポストしてます。 @univadm