【D2Cnote】カスタマーとブランドが「長く付き合う」ためには

長く付き合うことは簡単なことじゃない

FABRICTOKYO森さんのnoteを読んでいる中で、サブスク型のD2Cブランドを立ち上げる際のLTV計算時は、ロイヤルカスタマーの残存期間を「平均10ヶ月程度」と書かれていることに触発され、noteをしたためます。

熱狂を生み続け、長く付き合いたいと願うブランドに贈る2つの問いかけ

Ⅰ.まずはブランドの健康診断から

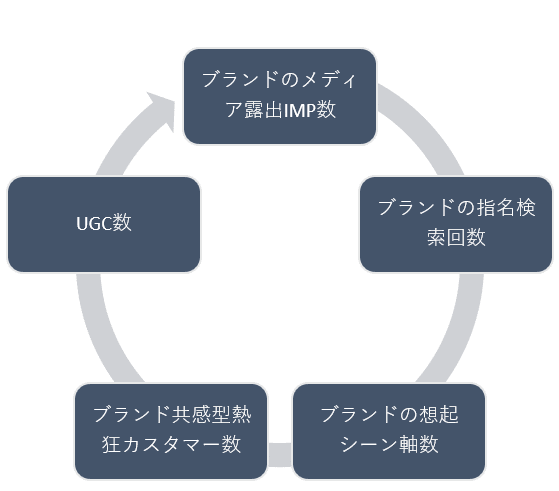

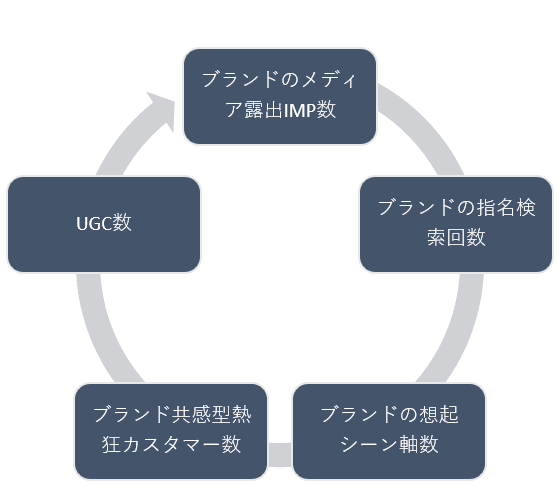

そもそも自社ブランドが今のままではまずいのか、的確に現状分析しないことには始まりません。というわけで、自分なりにブランドの健康状態が分かる5つの指標を作ってみたのが、こちらです。

①ブランドのメディア露出IMP数

・メディア媒体に取り上げられている記事の数を可視化するものです。

└ メディア媒体の定義:個人ブログやプレスリリースも含む

・個人的に数値可視化のやり方として、ahrefsで当該ブランドHPへの被リンクページ数を確認しています。

②ブランドの指名検索回数

・定義はその名の通りで、重要なのは検索回数が右肩上がりに増えているかどうか。横ばい・下落は要注意です。

・数値可視化のやり方として下記2パターンがあります

└ Search Consoleで自社ブランドHPへブランド指名キーワードの数値推移をグラフに出すこと

└ Googleトレンドで自社ブランドキーワードの推移を出すこと

③ブランドの想起シーン軸数

・「〇〇といえば$ブランド名$」というように、そのブランドのことについて思い出されるシチュエーションがいくつあるかというものです。

・想起づくりについては、数よりも質=第一想起を取れているかが大事なので、第一想起をとるためのそのブランド「らしさ」を言語化した想起シーンの作り込みが欠かせません。そのためには、自ら言葉を作ってしまうことが手っ取り早いです。

・数値可視化のやり方は、ユーザーヒアリング・UGC分析によるブランド名の代名詞分析が考えられます。

・例)Minimal:クラフトチョコレート・ギフトチョコレートetc

④ブランド共感型熱狂カスタマー

・これは自分で勝手にネーミングしたのですが、パレートの法則で言うところの「2割のカスタマーが8割の売上を担保する」、まさに2割のカスタマーに該当する∧SNSで他者へ推奨行動をとってくれる人と定義しています。

・ブランド共感型熱狂カスタマーは、ブランドのジブンゴト化が進んだ先にある、「そのブランドを使っている自分」をSNSで発信することが自慢になるような、自己表現のためにブランドと共に生きることを選択しているカスタマー層です。

・ALLYOURSでは「オールユアーズ公認共犯者」としてコミュニティを形をされています。

⑤UGC数

・厳密には、ブランド共感型熱狂カスタマーが発信したUGC数となります。

・コアなファンから継続的な発信がなされていない状態は、彼らとの共創関係・コミュニケーションが正常に機能していない裏付けとも言えます。

Ⅱ.ブランド共感型熱狂カスタマーとどのように関係構築していくか

ブランド共感型熱狂カスタマーに昇華するためのキーワードは3つあります。

①ブランドのジブンゴト化

カスタマーにとって「あ、これ自分にぴったりのブランドだ」といかに思ってもらい選んでもらえるか。そのためには、「顧客の成功」を定義することが重要です。

「顧客の成功」を定義するために下記質問に答えてみて下さい。

『どのような成功体験が得られれば、カスタマーはそのブランドを使い続けてくれるのか?』

そのブランドを使い続ける理由こそがブランドのジブンゴト化に直結します。

②ブランドのEAT向上

EATとはSEOワードになりますが、権威性・信頼性・専門性を表す言葉です。ブランドのEATを育てるための情報発信がオウンドメディア・アーンドメディア・ペイドメディアでできているか?その結果は、一般ユーザーのUGCとなって形に現るでしょう。一般ユーザーのUGCに触発され、自分が使っているブランドのことをSNSで紹介しようと思うきっかけづくりになります。

③BwithC

熱狂を生み出す最後のキーワードは、「BwithC=ブランドをカスタマーとブランドオーナーが共に育てていくこと」です。米D2CコスメブランドのGlossierは、slackに150名ものブランド共感型熱狂カスタマーを招待し、新規プロダクトのモニター役など共創関係を見事に構築し、ブランドとカスタマーの絆を深める活動を意図的に行っています。

最後に:生き残っていればいつかチャンスが訪れる

ブランドは想起づくりだと私自身考えています。想起づくりには3ステップあると思っており、第一にブランド理念からの想起づくり、第二にカスタマーの声からの想起づくり、第三にパラダイムシフトからの想起づくりです。

第三のパラダイムシフトからの想起づくりが最も市場の勢いがある想起づくりとなるので、来るパラダイムシフトまでなんとか生き抜いて頂くことが重要です。たとえば、スキンケアブランドのオーナーならば、「コロナ×スキンケア=??」と常に掛け算思考をし続けることを忘れないで下さい。

これからもすべての日本産D2Cブランドのことを応援しています。