【スポーツを切り口に】

2022年5月13日。

東京にビックサイトにて行われていたスポーツビジネス産業展(Japan Sports Week 2022)へ参加した。

こちらのコンテンツは今回11日~13日までの3日間で行われ、各ブースで様々な企業様がスポーツとどのような関わりを持って取り組んでいるのかを出展しているイベントだ。

また、各日程でスポーツ界のトップを牽引する方々の対談やセミナーも行われていた。

今回は、イベント内で個人的に気になったブースや実際に参加したセミナーの感想を書き記そうと思う。

・アーバンスポーツ

・スタジアム構想

・3対3バスケ

・Weリーグ

・スポーツ×IT

・セミナー

【アーバンスポーツ】

アーバンスポーツ。今となってはニュースでも取りあげられるようになっているが、皆さんはご存知だろうか。

スケボーや自転車競技のフリースタイルなど、いわゆるストリート系と呼ばれるようなコンテンツを本格的にスポーツ競技として行うものである。遊び→競技といった形で成り立つこれらの種目は、個人的には凄く好き。自分はサッカーをやっているが、リフティングが大好きなためフリースタイルフットボールは観る専である。それもあり、こういったアーバンスポーツが認知されていく未来が楽しみ。

ブースには様々な問題提起のPOPが。これらは今後の競技における課題である。

確かに「少しチャラい」と思われがちな部類の競技かもしれないが、一度ハマれば絶対に釘付けになる。人によっては、憧れて、真似したくなり、そして実際に競技を始めてみる人だっているだろう。道具の備品類が少なく、1人でも気軽にスタートできるのがアーバンスポーツの魅力の1つだと個人的には考える。だからこそ、参加型のイベントや体験会などを競技会場やその他のスポーツイベントで実施することが1つの認知向上に繋がると、個人的には感じた。

【スタジアム構想】

スタジアム構想。日常でこんなこと考えることなんて、めったにない。正直言って、気づいたら在るって感じ。でも、このブースを見つけ、お話を聞いて、普段スポーツ観戦で自分たちが利用しているスタジアムにどういった工夫がされているのかや、どんな未来が待っているのか、非常に興味深くなった。

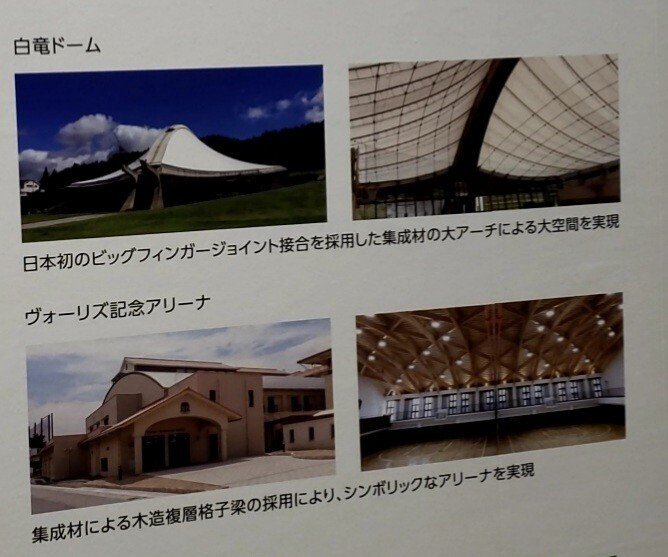

これらはブースにあった説明を撮った写真。これだけでも色々な施策や工夫がスタジアム内に施されていることが分かる。スタジアムのピッチが上下に動く仕組みやスポーツの専門性に応えた造りは非常に魅力的である。

ただ、今回の最大の気づきはもっと広い視点からであった。それは「スタジアムは競技のためだけに存在するわけではない」ということ。

何が言いたいのか。それはこれらの写真に記載されている内容だ。要するに、「スタジアムはまちづくりの1つ」であるということ。スポーツ好きの自分にとって、スタジアムとは競技を観戦するための「箱」として頭の中で位置付けされていた。しかし、スタジアムとは場合によってはその街のシンボルとなり、その街の活性化や地域貢献にも大きく影響する可能性があるのだ。

スタジアムが、ただの競技場ではなく、1つの立派な建築物として捉えられること。それは例えば世界遺産となる建物や建築物がある地域に観光客が集まるような、そういったムーブメントを起こす可能性も秘めている。個人的に、スタジアムの未来はそういった部分において可能性を感じた。

【3人制バスケ】

3人制バスケ。この競技、知られていないようで実はアツい。最近では5人制の選手が3人制の選手になったり、その反対もしかり。チームでも、例えば3人制を所有するチームが来シーズンから5人制のB3リーグへ参入する。そんなバスケットボール界を盛り上げる3人制バスケ。少しだけココに綴りたい。

今回出展されていたブースは3人制の某バスケットボールクラブ。あのホリエモンこと、堀江貴文さんが所有するクラブだ。

残念ながらブースに堀江さんはいらっしゃらなかったのだが、日ごろ堀江さんと共にお仕事をされている方とお話することができた。

この方は現在チームのスタッフとして活動されている。前職はスポーツにおける広告代理店で、堀江さんとお仕事をしていくなかでチームを任される経緯に至ったという。

課題として話されていたことは、絶望的なスタッフ不足。このクラブは3名のクラブスタッフが、選手のケアから広報やクラブ運営など全てを行っているらしい。それでも様々なやりがいや経験があり、この競技の将来性を考えると可能性は高い。しかし、こういった現状を少しずつ改善することも、この競技を日本国内で発展させ、盛り上げるためには必要不可欠であると感じた。

確かに、3人制バスケは日本ではまだ知名度が浅い。しかし世界に目を向けると、意外と(といった表現は失礼かもしれないが)人気の高いスポーツである。

特に強い国はセルビア。そもそもセルビアが世界地図のどこに位置し、どんな国であるのか、あまり知らない人も多いのではないか。しかし、そんなセルビアでは3人制バスケが非常に人気で、実際にプロも存在する。話によると、圧倒的に強い(強すぎる)クラブが1チームあり、そこは世界規模で行われる3人制バスケの大きな大会でも優勝する力を持つ。

個人的には、バスケットボールと聞くとアメリカをイメージしてしまうが、セルビアという事実を聞いて少し驚いた。何故セルビアに3人制バスケが浸透し、世界を制するまでの発展を遂げたのか。これは個人的にも気になるため、後ほど詳しく調べてみたい。ここでは長くなるため記載しない。興味があれば皆さまも調べてみてはいかがではないだろうか。

【WE.LEAGUE】

女子サッカー。今でこそ注目されるようになった競技だが、日本において、ほんの10年ほど前までは全くといっていいほどのマイナースポーツであった。その競技がなぜ、少しずつ認知され始め歴史を動かし始めたのか。その手がかりがWE.LEAGUEにはある。

このWE. LEAGUEというのは、女子サッカーの日本初のプロリーグであり、現在は11クラブが所属する。そのうちの6クラブは関東圏で、さらにそのうち3クラブが埼玉県を拠点とする。埼玉県、恐るべし。

WE.LEAGUEの"WE"とは

"Japan Women's Empowerment Professional Football League"

の頭文字を取ったものである。

Empowermentを直訳すると「権限を持たす」や「力(ここでは何かの権利)を与える」のような意味が多い。その一方で、別の解釈としては「よりよい社会を築くために人々が協力し、自分のことは自分の意思で決定しながら生きていく力を身につけていこうという考え方」

がある。

つまり、女性が活躍する環境であること、女性自身が自らの意思決定で取り組み生きていくためのリーグであるということである。それが「サッカー」という商材を通じて行われているということであり、そこを理解したうえで深掘る必要がある。

この展覧会へ自分は5/13に足を運んだが、翌日の5/14には国立競技場にて初のWEリーグ試合が実施された。もちろん現地観戦をしてきたため、その記事は別で記載する。

是非こちらも一読していただきたい。

このように、女子サッカーが新たな歴史を歩もうとしている。このフェーズにおいて、こういったスポーツの祭典で取り上げられるということは大きな進歩であり、さらなる成長が期待できるコンテンツであると感じる。

【スポーツ×IT】

AIの進化が目まぐるしい。そんな世界となっている中で、その最先端の技術をどう活かすのか。これはスポーツに限らず、様々な分野の未来を変えていくためのカギとなる。

もしも、選手の顔や背番号を手がかりに、写真の振り分けが可能であれば…。

そんな願望を叶えてくれるシステムを持つ企業が存在する。この企業はコンピューターストレージを提供する会社で、データ管理やソフトウェアの分野に優れている。

そんな会社が今回紹介していたものは

「選手の画像を自動振り分けするシステム」

である。

このシステムは、例えば広報の方が試合時に撮影した何千枚もの写真を、それぞれの選手やポジションなど、クラブが求める形に振り分けて提供することができる。これが実現される以前は、広報担当が膨大な枚数の写真の中から記事やSNS等で使用する素材を選んでいた。しかし、このシステムによってその手間が省け、広報担当の仕事は少し軽減される。本来の広報の仕事は、良い素材を撮り、それを活用しながらクラブの記事を作成したりクラブのSNSを発信したりすることである。しかし、現状のスポーツチームでは、その写真を選ぶための環境や体制管理が整っていないクラブが多く、この「素材選び」に無駄な時間を割いてしまっている。写真はその記事や発信を見る人々を惹き付ける重要なものであるため、選ぶことに手を抜けない。しかし同時に、そこに時間を奪われてしまっては、本来の業務に使う時間以外での業務が増え、広報担当は大変な仕事量になってしまう。1つのスポーツクラブに広報担当者は多く所属していないため、このシステムは非常に役立つ。

実際に、この企業は町田ゼルビアのオフィシャルパートナーとして現在は取り組んでいる。ブースで聞いた話によると、このリソースを活かしてさらに成長し、もっと多くのスポーツクラブの力になりたいとのこと。世界を見ても、AIを導入した自動振り分けシステムをスポーツの分野に落とし込まれた事例はないようだ。つまりスーパーニッチな業界であり、これが広まれば、この日本企業が今後スポーツの世界を代表する企業の1つになり得る可能性も秘めている。

町田に本社を構えるこの企業は、地元のJリーグクラブを切り口に、ここからスポーツ業界に革命を起こそうとしていた。今後どんなチームや競技で活かされていくのか非常に興味深く楽しみである。

【セミナー】

B.LEAGUEチェアマンの島田慎二さん

WE.LEAGUEチェアの岡島喜久子さん

この2名によるプレゼンテーションと今後のリーグ改革のプロセスはとても魅力的であり、かつ素晴らしいお話だった。

"Bリーグ"

B.LEAGUE。日本のプロバスケットボールリーグである。このリーグにはエンタメの全てが詰め込まれているように自分は感じている。

自分はBリーグを年間約10~15ゲームほど観戦に行くが、どのアリーナへ来場してもその質は落ちない。

個人的には、やはりB1リーグは優れていて楽しいと感じる。しかし、島田さんのプレゼンによると、B1~B3まで、それぞれの目的意識が違うため、同じプロバスケリーグでも違う要素として捉えなければいけないという。

エンタメの最先端、日本のバスケを盛り上げるためのB1。地域に根ざし、地域貢献と地域活性化を目的としてクラブの育成と実現を目指すB2。プロバスケットボールという環境に参戦し、ここから1つのクラブとして成長するための環境を整えるB3。

それぞれにそれぞれの明確な目的があり、またそれらリーグに所属するクラブは、それぞれのリーグが目指す世界観を表現している。個人的に思うBリーグというコンテンツの素晴らしさと在り方はココに感じる。

2026年。

ここが1つの大きな期限。そう島田さんはおっしゃっていた。残りの数年でどこまで大きなリーグへと成長していくのか。楽しみなスポーツリーグである。

"WEリーグ"

一方のWE.LEAGUE。これは先ほどのブース紹介でも触れたため、ここではあまり多くは記載しない。ただ、個人的に声を大にして言いたいことが1つ。それは

「女子サッカー、奥深い」

ということ。

この「面白い」という表現には様々な意味合いが含まれているが、この競技が大きくなればなるほど、また広がれば広がるほど、深まっていくだろう。

女子サッカーを「女子サッカー」として確立していかなければならない。

岡島さんは、そうおっしゃった。このWEリーグというものの存在価値と存在意義を明確に届けたいという想いが、プレゼンの一言一言に深く重たく詰まっていた。

こちらはWEリーグのトロフィーが出来上がるまでのストーリー。この画像は自分がWEリーグ観戦をした際に撮ったもの。

プレゼン内でも紹介され、岡島さんは動画を使って我々リスナーにむけて伝えてくださった。

"見えない壁を壊す"

そんな意味を込めて作られたトロフィー。透明なガラスめがけ女性がボールをシュートする。割れたガラスの破片をかき集め、それを形にしていく。

女性が、自らの力と意思で、社会に向かっていく姿を表現したトロフィー。もはや芸術作品といっても過言ではない。

このアイデアとパッションに溢れたストーリーを聞き、このリーグをもっと応援したいと心から思った。

"対談"

最後は2人による対談形式のお話が15分ほど。様々なお話があり、どれも興味深いものばかりであったが、ここでは1つだけ紹介しよう。

「リアルに勝るものはない」

対談の中で2人の考えが強く一致したフレーズの1つ。

約2シーズン。このコロナ禍といった大変な状況下でもスポーツというコンテンツは発展した。それは、オンライン上での集客やイベント、SNSでの発信など、いわゆる「バーチャル」といった世界の中で競技とファンを繋げるものが多かった。

しかし、そんな2シーズンを経験し乗り越えてきた両者が、それでも「リアル」を求めている。その明らかな姿は、確かにあの壇上にあった。

環境があり、選手がいて、そこに観客がいる。そんな非日常的空間を求める人々が、そして創りあげていく人々が、そんなリアルを望んでいる。

BリーグとWEリーグ。この2つのリーグが今後の「スポーツのリアル」を担う存在であってほしい。

【まとめ】

今回、スポーツビジネス産業展へ参加して、沢山の学びと多くの気づきを得ることができた。特に、今まで知らなかった世界や個人として持てていなかった価値観、そして新しい知識と、どれも新鮮かつ有益すぎる情報であった。

こんなにも多くの角度からスポーツというコンテンツには関わることができるということを改めて実感させられた。また、「こんなことできたらいいなー」といった自分の考えるアイデアは、既に実現され始めていたり、これから実現されそうだったりするものばかりであった。

大学の授業を放棄してまで足を運びたいと思ったイベント(決して良いことではない…笑)。参加して全く損ではなかった。それどころか、想像を遥かに超える収穫が沢山あった。

大切なことは、ここで感じた全てのことをただのインプットで終わらせないこと。得た知識や経験を自分自身に還元し、もう一歩先へ進むための燃料に換えていかなければいけない。そのための議事録も兼ねて、ここに書き留めておく。