自己破産 その4(非免債権)

|非免債権について

自己破産の手続きをして。免責許可がされた場合においても、一定の債権については支払い義務が免除にならないのだ。

それを「非免債権」といい、これに該当する債務の免責が原則として認められないことになるのだ。

|免責許可の決定の効力等

免責許可の決定がされたときは、破産者は破産債権についてその責任を免れることができる。しかし次のような請求権については非免責債権となり、破産者(債務者)の支払い義務が免除にならない(破産法第253条1項各号)。

①租税等の請求権(同1号)、

②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(同2号)、

③破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(同3号)、

④破産者が負担する親族関係に係る請求権(同4号)、

⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権(同5号)、

⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(同6号)、

⑦罰金等の請求権(同7号)

を規定しています。

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

四 次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)

七 罰金等の請求権

|各号の概要(解説)

1.租税等の請求権(破産法第253条1項1号)

滞納してる税金については免責されないので支払わなければなりません。

特に所得税や住民税、固定資産税などの税金や健康保険料、年金保険料などを滞納している方は、破産後も支払をしなければならないので注意が必要

租税等の請求権の内、財団債権となるものは(破産法第148条1項3号等)は、破産債権として扱われないため、そもそも免責の対象とはならない。

2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法第253条1項2号)

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、加害者への制裁という観点から非免責債権とされている。

ここでいう「悪意」とは、単なる故意ではなく、積極的な害意と考えられている。例えば、窃盗や詐欺をしたことによる損害賠償請求権や、勤務先の現金を横領したことによる損害賠償請求権は、非免責債権に該当し、免責の効力が及ばないことが多い。

3.破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)

人の生命身体という重大な法益を侵害する不法行為について、加害者への制裁という観点から非免責債権とされている。

例えば、

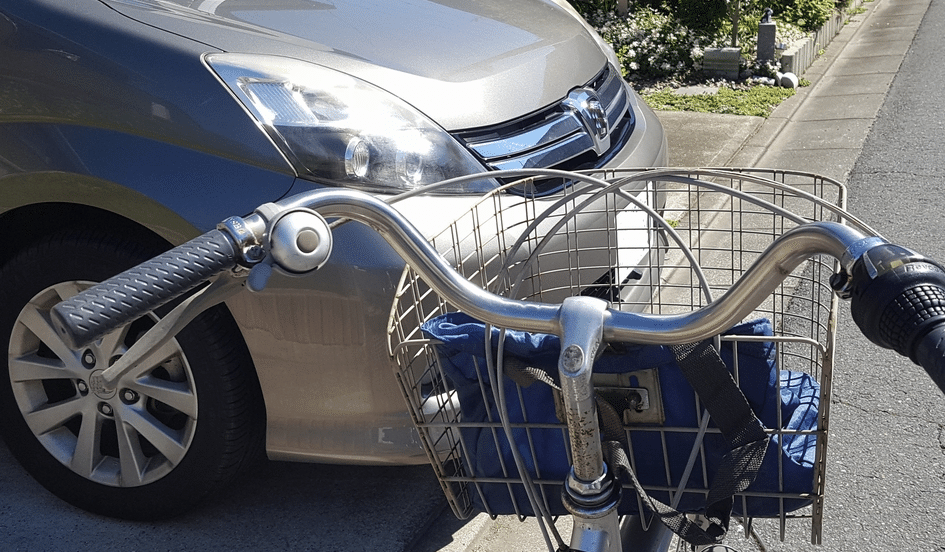

◍自動車を運転中、交通事故を起こし、歩行者に傷害を負わせたことによる損害賠償請求権等

◍自転車を運転中の事故で歩行者を死傷させたことによる損害賠償請求権

については、自己破産してもその後も請求され支払わなければならない。

4.破産者が負担する親族関係に係る請求権(破産法第253条1項4号)

養育費(民法第752条等)、婚姻費用(民法第760条)等の債権は、非免責債権として扱われ、免責の効力は及びません。

5.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権(破産法第253条1項5号)

個人事業主の場合に、従業員の給料等は非免責債権として扱われ免責の効力は及ばない。

6.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産法第253条1項6号)

債権者名簿(債権者一覧表)に記載されていない債権については、原則として、当該債権者について免責の効力は及ばない。

破産者が「知りながら」とあるが、破産者が積極的に一部の債権者の記載をしなかった場合はもちろんのこと、過失により記載を怠った場合も含まれる。

したがって債権者名簿に記載漏れをすると、その債権者の請求権は免責されないことになるので要注意だ。

7.罰金等の請求権(破産法第253条1項7号)

罰金、科料、追徴金及び過料の請求権については、免責の効力は及ばない。

非免責債権(破産法第253条1項各号)は個別の債権を対象に政策的観点から規定されたものであり、 免責不許可事由(破産法252条1項各号)とは、無関係とされている。

そのため、非免責債権該当性の判断については、一般的な民事訴訟を担当する裁判所等が行い、破産裁判所が行うことはない。

また、非免責債権の要件を満たす債権があっても、免責不許可事由がない場合には、免責許可決定がされることとなる。

|債権者の非免債権主張

債権者が非免責債権を主張する場合には、以下のような流れになる。

破産裁判所から免責許可決定が下された後、非免責債権を主張する債権者は、通常の民事訴訟を提起する。

これに対して、破産者は免責が確定していることを抗弁として主張し、債権者は、さらに、非免責債権であることを再抗弁として主張することになる。

例えば

債権者による「貸したお金を返してください。」という請求に対し、破産者が「いいえ、免責が確定していますのでお金を返す義務はない」と反論。

それに対してさらに、債権者が「とんでもない。私の債権は非免責債権だから免責されていない。だから貸したお金を返してください。」と再反論することになる。

|まとめ

税金や養育費、婚姻費用などは明確に非免責債権であることは分かるが、賠償金の場合、特に、対象となる不法行為が「悪意なのか」「故意なのか」「重過失なのか」など判断が難しいケースも多く、その賠償金が非免責債権に当るのかどうかは専門家に確認してもらう必要がある。

また、非免責債権があっても自己破産ができることから、一方で自己破産すると全ての債権が免責になり借金等がチャラになると勘違いされている人も多いですが、実は非免責債権があると全てチャラにいはならないこともがご理解いただけたでしょう。

債務超過となった場合には、債務を軽減するための手段をよく考える必要があります。

債務整理の他の方法などは別途記載することにします。