18歳以上の契約は原則有効、取り消せない‼

成年年齢引き下げに伴う契約トラブルに注意!

昨年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。

これにより18歳になると本人の意思によって各種契約を行うことができるようになった。

ちょっとうれしい~と思う人がいるかもしれないが、これが要注意!

最近、この年代の若者の契約トラブルが増加しているのだ。

取り消しができない!

そうなんです。民法上成年が行った有効な契約は取消しができないのだ。

“どういうこと・・”と思った方がいるかも・・・。

成年年齢が引き下げられ、18歳以上の人は親など保護者の同意がなくても、自分の意思によって携帯電話の購入やクレジットカード加入、ローン契約など各種契約行為が自由にできるようになった(資料参考)のだが、その一方で、一旦有効に契約が成立すると取り消しができないのだ。

民法では、民法(第5条第2項)には「未成年者取消権」という規定があり、未成年が法定代理人(親など)の承諾なしに契約を結んだ場合には“一方的に契約を取り消すことができる”のだ。

これは未成年者を保護するための規定なので、いうまでもなく取消権の適用対象となるのは「未成年者」。

従来は20歳未満が未成年者だったが、成年年齢が引き下げられたことで、適用対象となるのは18歳未満。

18歳以上の成年年齢に達した者が結んだ契約は原則有効なものであり、「未成年者取消権」では取り消せないのだ。

成人年齢引き下げに伴い相談が増加!

国民生活センターが発表している消費者相談件数をみると、2020年度までの5年間に寄せられた相談のうち、契約者が

18歳または19歳だったケースはあわせて4万8000件余り、20歳から24歳の20代前半が契約者だった相談件数はおよそ20万3000件と、約5倍も成年年齢に達したばかりの年齢層が多かったのだ。

このデータが示すように、これまでは成年年齢に達して間がない20~24歳の相談件数の方が多く、単に若い人というよりも“未成年者取消権がなくなる20歳を過ぎ”の年代が悪徳業者に目を付けられていたといわれている。

しかし成年年齢が引き下げられた後は、成年年齢に達して間がない18歳や19歳の相談が急増したという。

そのことは、成年年齢に達して間がない、どちらかというと余り社会経験や経済的な知識のない人たちが悪徳業者のターゲットにされる傾向になっているともいえよう。

相談の内容は?

2022年4月~10月末までの主な相談としては、脱毛エステ関係が最も多く、次いで出会い系サイト・アプリ、商品一般、他の内職・副業、賃貸アパート、アダルト情報などが多かったという。

また、「友達からマルチ取引の勧誘を受けた」、「副業や投資として高額な商材を買わされそうになった」、「低価格で1回限りの購入だと思って申し込んだが、実際は定期購入契約で支払総額は高額、しかも途中解約ができない」などの相談事例や、ネットショッピングによるトラブルも多発傾向にあるという。

若い人はネット経由で買い物をすることに抵抗がないので、SNSの広告に掲載されている商品を気軽に買ってしまいがちなのかもしれない。・・が、この種販売サイトの中には出品者の住所も電話番号も書かれておらず

キャンセルしようにも連絡がつかない,ブランドメーカを装った偽サイトに誘い込まれた

という例や、ネットオークション・フリーマアプリでの取引に関するトラブル相談もあったという。

どのような手口が多いのか?

主なトラブルとしては下表のとおり。

悪徳事業者の手口としては

○ 良いことしか言わない

○ 断れない雰囲気を作り出す

○ 期間限定や契約枠があるので「すぐに契約しないと・・・」などと

契約を急がせる

○ 大幅な値引き売りにする(最初から高額料金を示す)

○ 広告では「お試し施術」「月額○○○円」など安価なものを示す

○ 広告掲載の安価なコースや施術ではなく、高額なプランを勧める

○ 「無料体験だけでも・・」といって引き込み、体験後に契約をせまる

○ クレジット契約の場合に必要な手数料を説明しない

○ 長期間または定期コースの契約の割安感を強調する(解約違約金などを

説明しない)

※1回あたりの単価は安価のように見えるが長期や定期購入では

解約時の違約金が高額

トラブルを防止するために気を付けることは?

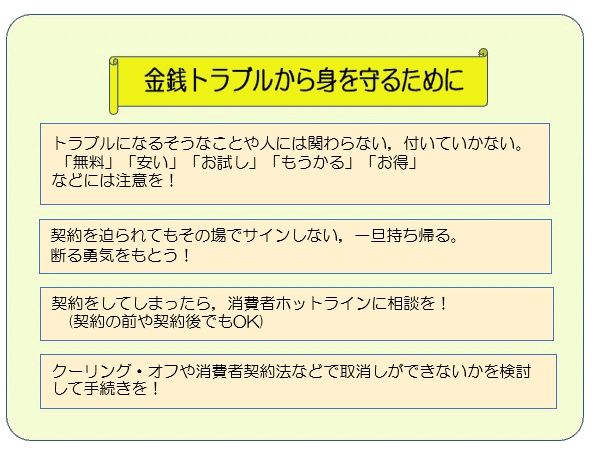

① キャッチセールス等に関わらない無店舗販売やキャッチセールスのような人や事業者には“関わらない、ついていかない”こと。

② その場では契約しない契約(購入)をする前に、「本当に必要な商品・契約なのか」を冷静に考えてみること。もし路上や喫茶店などで説明を受けた場合であっても、“その場で契約はしない”ことが鉄則。

③ 興味ありそうなそぶりや曖昧な態度は禁物、はっきり断る。

業者は「いま一押しだ」とさらに甘言等を用いて強引に契約に持ち込もうとするので、はっきり断ることが大事。

④ 周りに助けを求めるそれでもしつこくつきまとう業者等もいるので、もし離脱できない、断っても付いてくるような場合には、大声を出すなどして周りの人に助けを求める。

⑤ 特定商取引法(クーリング・オフ制度)等を活用する

断れず契約してしまった場合でも、特定商取引法のクーリング・オフ制度や消費者契約法を活用して解約等をすることが可能な場合がある。

<参考>

○ 特定商取引法(クーリング・オフ制度)

いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるように、法律で決められた契約書面を受け取ってから8日間(マルチ取引は20日間)内であれば、無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。

※2022年6月より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になった。電子メール、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により解約通知を行うことができ、FAXも可能。

契約書面を受け取っていない場合は、期限なく解約が可能。

参照:クーリング・オフ https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

○ 消費者取引法

契約する際に事業者の不当な勧誘(「うそを言われて契約した」「帰りたいと言ったのに帰してくれずに契約した」など)によって消費者が誤認・困惑等して契約を締結した場合に取り消しができる。

「188」に相談を!

契約をしたものの不審に思ったり、トラブルにあったと感じたら、消費者ホットライン「188」に電話して相談を!

最後に

成年年齢の引き下げに伴い、成年年齢に達して間がない年代の契約上のトラブルが増加しているので、成人したことのリスクも自覚して生活するようにしましょう。

広告や勧誘の甘言をうのみにせず、契約条件や内容について契約書面等と付き合わせて納得できるまで説明を受けるなど慎重に対応しよう。